無料メッセンジャーアプリ「LINE」が中国国内でアクセス不能になり、すでに1ヵ月が経過した。これまでも中国政府はグレートファイヤーウォール(防火長城)と呼ばれるネット検閲システムを利用し、「反政府活動」や「公序良俗」違反の温床になり得るネットサービスを監視下に入れ、場合によってはアクセス規制をしてきた。

「LINE」もついにその対象になった恰好だが、ここ半年の中国政府の動向と中国モバイルサービスはどのような展開になっているのか。

グレートファイヤーウォール(防火長城)

による情報統制

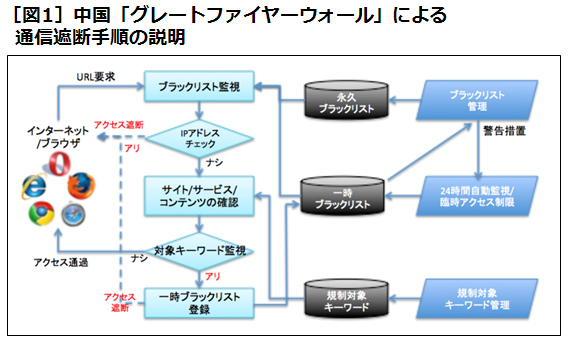

そもそもグレートファイヤーウォールとは、中国政府国家公安部により「公安活動のIT化」を目的とした金盾計画の中核として、1999年から開発が始まった大規模なネット検閲システムである。対象は「反政府活動」と「公序良俗」に反するネット上のサービスであり、規制対象となったウェブサイトやサービス企業へ警告、最悪の場合アクセス遮断となり、中国国内からは一切通信ができなくなる。

そのファイヤーウォールの通過基準は公式には明かされていないが、一般には以下の3点と言われている。

・特殊な暗号化などグレートファイヤーウォールによる検閲を回避している、と政府当局に判断されないシステム、サービスであること。

・企業が「自主的」に規制対象となるキーワード等項目を排除する防止措置がとられていること。

・政府からの「反政府活動」や「公序良俗」に反する情報排除への協力要請に応じること。

上記事項が守られていない、と中国政府に判断されると、[図1]のような処理に従い警告やアクセス遮断がなされている。また規制対象となるキーワードは時期や治安情勢により流動的で、全国人民代表大会(中国における国会)前後や、天安門事件や香港返還など歴史的事件が発生した日付の前後など、メディアやSNSで話題が頻発する時期にキーワードの規制が極度に強化されるケースも多い。

出典:百度百科より。著者による日本語訳。直接的に反政府活動や公序良俗に反する内容でなければ、規制対象になる一時ブラックリスト対象になったとしても通常は警告・是正措置に従うことで永久ブラックリスト入りは回避できる

出典:百度百科より。著者による日本語訳。直接的に反政府活動や公序良俗に反する内容でなければ、規制対象になる一時ブラックリスト対象になったとしても通常は警告・是正措置に従うことで永久ブラックリスト入りは回避できる

実際に制限対象となったサイトとしては、「反政府活動」の温床になり得ると判断された、中国政府への許認可を取っていない海外の報道に関するウェブサイト(BBCなど)や、法輪功や天安門事件批判などへのアクセスを可能にするグーグル、または「公序良俗」に反するアダルトやギャンブルに関するサイトなど多岐に渡る。