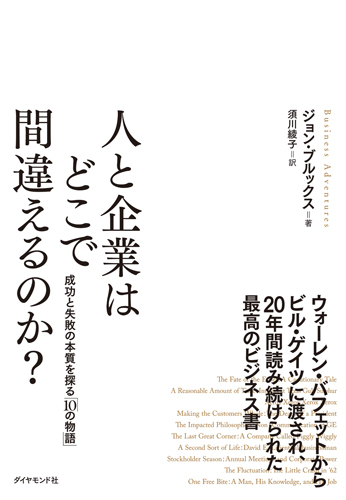

2014年夏、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツは、自身のブログ「gatesnotes」で『Business Adventures』という1冊の本を紹介した。20年以上前にウォーレン・バフェットから推薦されたもので、以来「最高のビジネス書」として愛読し続けているという。世界で1、2を争う大富豪であり、伝説的なビジネスマンと投資家である2人がそろって絶賛する本ということで、世界的に大きな話題となった。

今回、その邦訳である『人と企業はどこで間違えるのか?』の出版にあわせ、ビル・ゲイツが「最も教訓的なストーリー」と評するエピソード、「ゼロックス、ゼロックス、ゼロックス、ゼロックス」を公開する。

私が思うに、企業とは不運に見舞われたときこそもっとも興味深い姿を見せてくれる。そこで、株価が急落した66年の秋に注目し、ゼロックス社とその関係者がどのような対応をしたのか検証することにした――これは私が1年ほど前から取り組みたいと思ってきたことだ。私はまず製品について情報収集した。

ゼロックスのコピー機と関連商品の品揃えは幅広い。たとえば、「ゼロックス914」という机ほどの大きさのコピー機は、9×14インチ[訳注 約23×36センチ]以下のサイズであれば、印刷物、手書き原稿、タイプ原稿、線画など、どんなものでも1枚6秒で白黒コピーができる。小型の「813」は机に置くことができ、性能は914にほとんどひけをとらない(ゼロックスの技術者は「914の圧縮型」と呼んでいた)。最新の調理用レンジと見間違えそうな高速コピー機「2400」は、1分間に40枚、つまり1時間で2400枚のコピーが可能だ。「コピーフロー」はマイクロフィルムの中身を普通のノートサイズに拡大して印刷することができ、「LDX」は文書を電話回線やマイクロ波無線、同軸ケーブルを使って送信できる。ゼログラフィ技術を使っていない「テレコピア」は、マグナヴォックス社が製造元だがゼロックス社が販売している。これはLDXのいわゆる廉価版で、ボックス状のこの装置を普通の電話に取り付けると、小さな写真を送ることができるので(ただし、かなりやかましい音をたてる)、とりわけ一般の消費者に人気だ。このようにさまざまな製品があるなかで、ゼロックス社にとっても、顧客にとっても飛び抜けて重要なのは、初めて自動化を実現した非常に画期的なゼログラフィ製品、914だった。

914は史上最大の成功を収めた商品と言われているが、ゼロックス社は製品ごとの正確な売上額を公表していないので本当のところはわからない。しかし、1965年の全体の売上げの約62パーセントが914によるものだと発表されているので、2億4300万ドル以上と推測できる。66年の914の販売価格は2万7500ドル、リースの場合は1ヵ月の使用料が25ドルで、加えて1枚につき4セントかかるコピー代を最低49ドル分支払う決まりだ。この料金体系はリースのほうが魅力的に見えるように入念に設定されたものだ。長期的には、ゼロックス社としてはリースのほうが儲かるからだ。

914は色がベージュで重さが約295キロ、外観はモダンなL字型のスティール机を思わせる。コピーするには、1枚の紙でも、本の見開きページでも、さらには腕時計やメダルのようなちょっとした厚みのあるものでも、カバーを開いてガラス面に下向きに置く。あとはボタンを押して9秒待つだけでコピーされたものがトレーに出てくる。仮に914が机だとすれば、トレーは処理ずみの書類置きといったところだ。内部の構造は複雑きわまりない(営業担当者からは自動車より複雑だという声が聞かれるほどだ)。故障がつきものなので、ゼロックスはすぐに対応できるように修理担当者を数千人規模で抱えている。

いちばん多い故障は紙詰まりだ。紙は内蔵された送風装置によって1枚ずつ所定の位置に送り出されるが、この送風がうまくいかないと故障する。送風の失敗によって用紙が高熱部分に接触すると発火し、白い煙が上がることもあるそうだ。ユーザーは予め、そうなっても放っておくか、よほどひどいときに限って附属の小さな消化器を使うよう指示されている。放っておけば自然に消えるので被害はほとんどない。

逆に、バケツに水を汲んでかけようものなら、金属製の本体に高電圧が流れて感電死する危険があるという。また、とくに不具合が見られないときでも、このコピー機を使うにはいつも細心の注意を払わなくてはならない。ちなみに、ユーザーはほとんどが女性だ(タイプライターが登場したばかりのころは「タイピスト」という言葉が生まれたが、ゼロックスを使う女性が「ゼロクシー」などと呼ばれずにすんでいるのは喜ばしいことである)。コピー用紙と「トナー」と呼ばれる帯電した黒い粉を定期的に補充しなければならないし、コピー機の心臓部ともいえるセレン・ドラムは専用の柔らかい布でこまめに拭き、ワックスを塗る必要がある。

私は2日間ほどまるまる午後の時間を使い、1台の914とそれを操作する女性を観察した。すると、1人の女性と1台のオフィス機器がこれほどまでに親密な関係にあるのかと驚かされることになった。タイピストや電話交換手の女性は自分が使う機械が単純すぎるのでまるで興味を示さない。かたや、コンピューターを扱う女性は仕組みが難しすぎて少しも理解できないのでうんざりする。ところが、914にはまるでペットのようなところがある。「エサ」を与えたり、手入れをしたりしてやらないといけないのだ。歯向かうこともあるが、手なずけることもできる。いきなりへそを曲げるのはかなわないが、うまく扱えばそれなりの反応が返ってくる。「最初は怖かったんです」と、私が観察した女性は話してくれた。「ゼロックスの人に『怖がってたらちゃんと動きませんよ』って言われましたが、本当にそのとおりでした。このコピー機はなかなかいい子ですよ。今では大好きになりました」

ゼロックスの販売担当者たちと話してみると、彼らはつねにコピー機の新たな用途を考え出そうと頭を悩ませていることがわかった。しかし、利用者のアイディアのほうが数段上だと何度も思い知らされているそうだ。たとえばユニークな使い方としては、花嫁が本当に欲しいプレゼントをもらえるようにコピー機を役立てている例を紹介しよう。まず、結婚が近づいた女性は希望するプレゼントの1覧をデパートに提出する。担当者はそれをゼロックス・コピー機を備えたブライダル・カウンターに届ける。花嫁の友人たちには一覧があることを事前に知らせ、ブライダル・カウンターを訪れてもらう。友人はそこで一覧のコピーをもらい、プレゼントを購入したら買った品物に印をつけて一覧を戻す。すると今度はそれが最新の1覧となり、あとは次の友人がやってくるのを待つばかりとなる。

あるいは、こんな使い方もある。警察では容疑者を勾留する際に所持品の預かり証をタイプで作成してきたが、ニューオーリンズをはじめとする多くの警察署では、財布や腕時計、鍵などをそのまま914でコピーするようになっている。いわば数秒で一目瞭然の預かり証ができるというわけだ。病院では心電図や検査結果をコピーし、証券会社では顧客に最新情報を素早く伝えるのに利用している。今ではコピーが役立ちそうなアイディアが浮かんだら、コイン式のコピー機があるタバコ屋や文房具屋に行けば誰もが自由に試すことができる(ゼロックスは2種類のコイン式914を製造した――1回のコピー代が10セントのものと25セントのものだ。購入するかリースするか、店側は好きなほうを選ぶことができる)。

一方で、コピーには弊害もある。しかもかなり深刻なものばかりだ。最たる例は過剰コピーだろう。これまでお役所仕事と呼ばれてきたような習慣が広まりつつあるのだ――1枚だけあればいいコピーを2枚、3枚ととったり、必要のないものまでコピーしたりするようになっている。「文書を3通作成する」という表現は、以前はお役所仕事のむだを批判するものだったが、今では3枚くらいでは少しもむだに聞こえない。ボタン1つで機械がうなり声を上げて動き、きれいに写しとられたものがトレーに出てくる――これは心躍る経験であり、初心者は思わず手元にある書類を全部コピーしたくなる。しかも慣れてくると、病みつきになる。コピー中毒になるとあたりが書類だらけになり、本当に重要な書類がどこにあるのかわからなくなりそうだが、それにも増して危惧されるのは、いつのまにか原本を軽んじる風潮が蔓延することだ――つまり、どんなものでもコピーされなければ、あるいはコピーしたものでなければ重要ではないという感覚が広まることが懸念される。

それより差し迫った問題は、コピー機の登場で著作権法に抵触する場面が各段に増えたことだ。現在、規模の大きな公共の図書館や大学の図書館には必ずコピー機が備えられている(高校の図書室でもめずらしいものではなくなっている)。そのため、教師や生徒は、ある本に収められた数編の詩や作品集のなかの短編小説、学術誌の記事などが必要になると、図書館の棚からそれを取り出し、印刷係に頼んで必要な部分だけコピーしてもらう。そんな光景があたりまえになりつつある。もちろん、これは著者や出版社から収入を奪う行為だ。ところが、この手の著作権侵害についての法律的な争いは今のところ見当たらない。出版社や著者に著作権を侵害されたという認識がないため、教育関係者を訴えることがほとんどないからだ。

それだけならまだいいが、問題なのは教育関係者の側に違法行為の自覚が著しく欠けていることだ。これまでゼログラフィ技術のせいですでに多くの著作権が知らないうちに侵害されてきたものと思われるが、数年前にこんなことがあった。教育委員会が全米の教師に対して、著作権で保護された作品の複写がどこまで認められているかを明示した文章を配布したところ、それを境に教育関係者から出版社への使用許可申請が急増したのだ。教育機関での著作権侵害の実態を物語るさらに具体的な証拠もある。たとえば1965年には、ニューメキシコ大学の図書館司書養成学校の職員がこんな数字を公表している。図書館の予算は一般的に90パーセントが人件費と電話やファックスなどの通信費およびコピー代などで占められており、書籍や雑誌の購入費は(教会の10分の1税ではないが)わずか10パーセントにすぎないというのだ。

図書館も無断コピーを取ることについてはある程度の自主規制をしている。ニューヨーク公共図書館本部のコピーサービスでは、1週間に約1500件の蔵書コピーの依頼に応えているが、利用者には「著作権で保護された資料は『正当な利用目的』に限り複写を認める」と告知している――つまり、判例によって著作権侵害とみなされない程度の範囲と分量のコピーに限るという意味で、おおむね資料のごく一部なら可能ということだ。図書館はさらにこう付け加えている。「コピーサービスの利用者は、コピーの作成とその利用によって生じるいかなる問題についても全責任を負うものとする」。図書館は、前半では責任を引き受けたかのような口ぶりだが、後半になるとそれを否定しているように読める。こうした矛盾は、図書館でコピーを利用する人々の多くが感じている戸惑いを表しているのかもしれない。

図書館以外の場所では、この程度のためらいさえ見られないことが多い。ふだんは法の順守に神経を尖らせているビジネス界でも、著作権侵害は信号無視くらいにしか考えていないようだ。聞いたところによると、ある作家は産業界の有能なリーダーが集まるセミナーに招かれ、唖然としたそうだ。議論の土台となる資料として、彼の最新の著書からある章がまるまるコピーされ、参加者に配られていたのだ。著者が抗議すると主催者は驚き、気分を害したようだったという。作品を取り上げれば著者が喜んでくれると思っていたのだ。しかし、泥棒が宝石を盗み、持ち主の女性に向かって素晴らしい宝石だから盗んだのだと言っても、気休めにはならないだろう。

一部の評論家の意見では、これまでに起きたことはグラフィック革命の第一段階にすぎない。「ゼログラフィは出版業界に恐怖の時代をもたらしている。なぜなら、読者の誰もが著者にも版元にもなりうるからだ」。カナダ人のマスメディア研究家、マーシャル・マクルーハンは、『アメリカン・スカラー』誌の1966年春号にそう書いている。「ゼログラフィのもとでは著者も読者も製作サイドに立つ……ゼログラフィは活版印刷の世界を侵略する電気の力であり、この古い世界に大革命をもたらしている」。マクルーハンの発言には1貫性がないにしても(彼は以前、「私は毎日のように意見を変える」と認めている)、この指摘は核心を突いているのではないだろうか。

また、さまざまなメディアが論じているのは、今あるような形態の本が消えるだろうという予測だ。未来の図書館ではいわば怪物のようなコンピューターが電子とゼログラフィの力で本の中身を保管し、いつでも取り出せるようになる。そして、その未来の図書館における「本」は、コンピューター・フィルムを収めた小型チップ、つまり「チップ版」になるというのだ。もちろん、そんな図書館が誕生するのはだいぶ先の話だろう(とはいえ、出版社側も将来を心配して、周到な対応をしている。ハーコート・ブレイス・アンド・ワールド社では、出版するすべての書籍の奥付に「無断転載を禁ず」という断り書きを長らく添えてきたが、66年の末からはやや神経質な表現に変えている。「無断転載を禁ず。この出版物のいかなる部分も、電子もしくは機械の利用の有無を問わず、コピー、録音、保管・検索システムをはじめとするいかなる形式またはいかなる方法によっても、複製もしくは転用することを禁ずる……」。ほかの出版社もすぐにこれに倣っている)。

60年代後半に未来の図書館にもっとも近づいていたのは、ゼロックス傘下のユニバーシティ・マイクロフィルムズだ。この会社は絶版本をマイクロフィルムから印刷して読みやすく魅力的なペーパーバックをつくり、1ページ当たり4セントの計算で販売した。著作権がかかっている本については、部数に応じて著者に著作権料を支払う仕組みだ。ところが今や、誰もが出版されている本の複写を書店価格より安く手に入れられる時代が到来している。ゼロックスのコピー機と小さなオフセット印刷機さえ使えれば、誰でもアマチュアの出版者になれるのだ。ゼログラフィのおかげでオフセット印刷に用いる原版が以前よりはるかに少ない費用と時間でつくれるようになったことは見逃せない。アメリカ作家連盟顧問のアーウィン・カープによれば、1967年の時点の計算で、これらの技術を組み合わせれば50部の本のコピーをものの数分で立派に「出版」できるという(ただし、製本はなし)。価格は1ページ当たり約0.8セント。部数が増えればさらに安くなる。仮に教師が1冊3ドル75セントする64ページの詩集を50人の生徒に配りたいと思ったら、著作権法さえ無視すれば、1部50セントあまりで配れるということだ。

作家や出版社はこの新技術に潜む危険性を指摘する。本の無用論は作家や出版社の無用論に等しく、ひいては著作活動そのものに対する無用論につながりかねないというのだ。プリンストン大学出版の取締役であるハーバート・ベイリー・ジュニアは『サタデイ・レビュー』誌で、学術雑誌の購読をすべて中止した友人の研究者について触れている。その研究者は現在、公共図書館で目録にざっと目を通し、面白そうな記事だけをコピーしているという。「研究者がみんなこんなふうになったら、学術雑誌は消えてなくなるだろう」

アメリカ議会は60年代半ばから著作権法の改正について検討を始めている――1909年以来のことだ。公聴会では、全米教育協会などさまざまな教育関連団体の代表者からなる委員会から、教育が国家の成長に合わせて発展するには、現行の著作権法と公正使用(フェアユース)の原則を、教育目的の使用に限っては自由化すべきであるという意見が示された。当然、作家と出版社は反対した。著作物の利用者の権利をさらに拡張するとなれば、生活の糧が奪われるのは目に見えている。今はたいして深刻でなくても、将来ゼログラフィック・コピーがさらに普及すれば、被害がはるかに大きくなるのは間違いない。

67年に下院司法委員会が承認した法案では、作家と出版社が勝利を収めたかのように見えた。というのも、公正使用の原則が明記されたが、教育現場での複製について特段の例外は設けられなかったからだ。しかし、この論争は68年の末になっても決着がつかなかった。たとえばマクルーハンは、旧来の著作者保護政策は時代遅れの考え方であって、立ちゆかなくなる運命にあると断言した(少なくとも『アメリカン・スカラー』に記事を書いたときにはそう確信していた)。「テクノロジーから身を守るには、テクノロジーをもって制するしかない」と彼は記している。「テクノロジーがある段階で新たな環境を生み出したら、次なる段階でそれに対抗する環境を生み出さなければならない」。だが、作家はえてしてテクノロジーに明るくないので、新しい環境でうまく立ち回るのは難しいだろう。

ゼロックスは自ら開けたパンドラの箱に対処するため、ウィルソンが掲げた高い理想に従ってかなり努力してきたようだ。営利企業である以上は、読み取れるものはどんなものでもコピーしてほしいと思っているはずだが――少なくとも、コピーをやめさせたいとは思っていないだろう――自社製品のユーザーに対して法的責任を告知する努力をしている。たとえば、出荷する製品には必ず、コピーしてはいけないものを長々と書き連ねたカードを添えている(そのままゴミ箱行きになることも多いだろうが)。リストの内容は、紙幣や国債、切手、パスポート、著作権者の許可を得ていないあらゆる資料など多岐にわたる。また、著作権法改正の議論に巻き込まれた際には、静かに傍観してビジネスに徹するという誘惑に負けず、少なくとも作家や出版社の立場に配慮して、社会的責任を全うする模範的な良識を示した。それとは対照的にコピー業界全体では、議論に対する姿勢は中立かもしくは教育関係者寄りだった。1963年に開催された著作権法改正に関するある討論会では、業界の広報担当者はこんな主張をした――研究者がコピー機を利用するのは手書きによる複写の延長でしかなく、手書きによる複写は昔から合法とされてきたではないか。

ところが、ゼロックスはちがった。1965年9月、ウィルソンは下院司法委員会に対し、新たな法律にはコピーを許可するいかなる例外も盛り込むべきではないと書面できっぱりと伝えた。これは英雄気取りに見えるかもしれないが、ゼロックスがコピー機のメーカーであると同時に出版社でもあることを忘れてはならない。ゼロックスはアメリカン・エデュケーション・パブリケーションズやユニバーシティ・マイクロフィルムズを擁するアメリカ有数の出版社なのだ。従来の出版業界にとって、ゼロックスは脅威であるだけでなく、力強い同業者でもあり、ライバルでもある。私が取材したところでは、出版業界はこの革新的な大企業にいささか戸惑いを覚えているようだ。