佐々木一寿

第10回

「自由」と「平等」は、現代社会においてどちらも大事な概念だ。しかし、経済学ではそれを論じる際には、それぞれを極端にした意見を2つ作って、対立させることが多い。なぜ経済学では、そのようなアプローチを取るのだろうか。

第9回

経済学は、貧困を解決することを目標に今日まで発展してきた。貧困問題でしばしば論点になるのは、自己責任によるべきなのか、不平等を是正するべきなのかという点だ。しかしこれについては、未だに答えが見えない永遠のテーマになっている。

第8回

経済学は、『経済の仕組み』を知るために始まった。では、経済学者の目標は何か。それは決して儲けの方法を知ることではない。じつは貧困にあえぐ人々を見て、この状況を解決することを目標にしていた。それによって経済学は今日まで発展してきたのだ。

第7回

経済学は一体、何がきっかけで始まったのだろうか。その背景を探るには、およそ300年前の“富は領主様のもの”が常識だった封建主義の時代にまで遡る必要がある。

第6回

経済学部の学生には、「経済学はお金儲けのために役立つ学問」と考えて選考している人が多い。しかし実際には、経済学を学んだからといって必ずしも儲けられるわけではない。

第5回

デフレ、円高に翻弄される日本経済に追い討ちをかけるように東日本大震災が発生した。しかし、デフレ、円高、復興増税という日本経済の三大症状にも一粒で効く妙薬が存在するという。

第4回

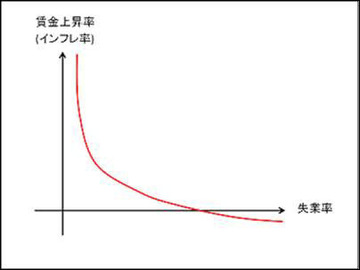

経済状況の悪化に伴う若者の“就職難”が深刻だ。この理由を考える際に、よく若者の自己責任だ、という声が聞こえてくる。しかし、じつは背景にある景気悪化が人為的に作られている可能性もあることに注意しなければならない。

第3回

デフレ下では、経営のプロにもあまり知られていない落とし穴がある。インフレ下では、キャッシュリッチすぎると資本コストの金利分がロスになるので『怠け者資産』と言われる。ただデフレ下では、キャッシュがあるという理由で中途半端な設備投資をすると“痛い目”に遭う。

第2回

デフレは大問題だという認識が広まっているが、その問題をひとことで言うと、デフレ下では景気がよくなりようがないということだ。しかもデフレは、一見関係がなさそうなMBAにとも大きな影響を及ぼす。

第1回

1990年代後半から十数年続いている日本のデフレ。しかし、じつはデフレが何なのかを理解している人はあまり多くない。そこで、今回はデフレの正体を明らかにしつつ、デフレの何が悪いのか解説していこう。