本川 裕

「GDP統計」と「生産年齢人口」の二つの指標を見れば、世界経済の将来を予測することができる。その結果は、現在の姿と大きく違うようだ。

治安の良さを図る指標として有効なのは「殺された人間の数」つまり「他殺者数」だ。しかし、日本では関心が払われない。その結果、世界最高レベルの治安の良さを実感できずにいるのが現状だ。

社会保障の充実により高齢者の自殺率は低下し、健康になっている。一方で若年・中年層は元気がない。その背景には、高齢者を優遇する政策が大きく影響している

国内の人口移動については、東京大都市圏への人口集中が止まらない点が強調されるが、一方で、県を越えた人口の移動そのものが少なくなってきている。その理由は何か、統計的に探ってみた。

日本人は、ITに不慣れ、人助け精神が乏しいなど、国際的に“ダメな国民”と言われることが多い。しかし、データを詳細に分析してみると、その背景には意外な理由が潜んでいたことが分かる。

昨年から今年にかけて、世界的に「反グローバリズム」の政治潮流が鮮明となってきている。そこで、ヒト、モノ、カネの移動量に関するデータを通して、その傾向を読み解いていく。

国際共同意識調査の代表格である「世界価値観調査」。この調査では、各国の国民が、日常生活の中にある10個の価値観のうち何を大切にしているかを調べている。このうち日本人は、「自然環境」を最も重視していることが分かった。その背景と、世界各国の特徴を探った。

第24回

日本人の生活がどう変化しているかを「生活時間」の観点から追ってみると、20年、5年のトレンドのどちらで見ても大きな変化が生じているのが、「身のまわりの用事」の増加である。特に女性は、身だしなみや清潔化、そしておしゃれに係わる時間が増えている。身体測定の統計データでも日本女性は痩身化が顕著で、男性とはまったく違う傾向が見られる。日本人女性は、ここまで身体に磨きをかけ、一体、どうしようというのだろうか。

5年毎の世界価値観調査では、「あなたは、ご自分の人生をどの程度自由に動かすことができると思いますか」という問に10段階で答える設問を継続している。この調査結果によると、日本人は「人生は自由にならない面と自由になる面とが半々」と考える人が最も多いことを示している。また、「人生が自由にならない」と考える程度については日本人が世界で最高である。これは何を意味するのか。

第22回

日本の家事労働は妻に一方的に偏っている。実際、欧米では夫がかなり家事を分担しており、日本とは極めて対照的である。しかし、ISSP調査の結果からは、日本人の夫婦の稼ぎ方や家事分担は欧米との比較だけでなく、非欧米圏と比較しても極めて特異であることがわかる。

第21回

出生率の地域構造の変化を見ると、戦前の出生率は、沖縄が特に低いことを除いても、明らかに「東高西低」の傾向にあったが、高度成長期を通じてその傾向は姿を消し、2005年以降に「西高東低」が顕著になってきた。さらに出産・子育てへの積極性も、やや西高東低の傾向がある。

第20回

何故、我々は政治家をこんなに信頼していないのであろうか。自分たちで選んだ人々であるのに不思議といえば不思議である。これは、我が国特有の現象なのであろうか。それともどの国でも同じなのだろうか。国際比較データから分析してみよう。

第19回

「世界価値観調査」によれば、あなたは「創造性」や「挑戦」を大切にしているかと問われたときに、自信をもって「はい」と答える人間の割合は、日本人の場合、世界一少ない。だが、ノーベル賞を毎年のように受賞する国民が創造性も挑戦心もないとは本当だろうか。

第18回

正月といえば「お屠蘇」に限らず、お酒を飲む機会が多いだろう。そこでお酒にまつわる話題をいくつか提供しよう。まずは、国内のどの地域でどんなお酒が好まれているか、また、世界の国民の中で日本人と飲酒の関係はどんな特徴があるのか見てみよう。

第17回

OECDが3年毎に行っている15歳を対象とした国際学力テスト(PISA)の6回目、2015年結果がこのほど公表された。日本のテスト成績はやや不調だったが、東アジア諸国の好成績が目立っている。現在の成績レベルとこれまでの成績の動向を、海外諸国と比較しながら分析していく。

第16回

家計調査データからは地域別の「食」事情が見えてくる。今回は特に、和菓子と洋菓子、牛肉と豚肉、醤油とソースの3つの対となる「ペア食品」を取り上げて、両者の消費の地域分布を眺めてみよう。

第15回

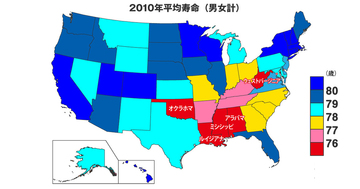

この度の米国大統領選の特色として、学歴や所得水準や地域による米国国民の間で広がる分断がしばしば指摘されている。実際、特に共和党と民主党支持者の分布は、健康格差の代表指標である平均寿命の長短に関する地域分布とかなり重なっている。そこから見えてくるものは何か。

第14回

米国大統領選の結果に関して、統計データ分析家を自称する私として無関心ではいられないのは、大統領選の投票動向についてである。ここでは様々な論者がつまみ食い的に引用するこのCNNの出口調査の結果について、やや系統的に整理したグラフを作成し、選挙結果の要因を分析してみよう。

第13回

2015年9月、安倍首相の「携帯電話などの家計負担軽減が大きな課題だ」という発言を機に、総務省に有識者による「携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」が設けられたが、同会合では日本の通信料金は海外と比較して高くないというデータが示された。しかし本当に、日本における通信費負担は重くないのだろうか。

第12回

今回は、各国のGDP(国内総生産)統計と日本の各地域のGDPに当たる県内総生産や市町村内総生産のデータとを使って、日本の各地域の経済規模が世界のどんな国の経済規模と匹敵しているかを調べ、グラフにあらわしてみよう。