高齢者の「死に方」の考え方

親や祖父母が高齢者ケア施設に入居しようとする時に、家族が不安を覚えるのは「いつまで入居が続けられるのか」という点だろう。急に倒れた時や夜中に具合が悪くなった時、あるいは次第に衰弱していった場合に、入居した施設がどのように対応してくれるのか、ということだ。

すぐに救急車を呼んで病院に搬送するのか、主治医(かかりつけ医)の判断をまず仰いでから決めるのか、老衰の果てに亡くなりそうでもきちんと看取りまで付き合うのか。

施設によって対応は千差万別である。同じ会社が運営していても、個別の施設によって対応は異なる。ホーム長(施設長)の判断次第でもある。「看取りをしたい気持ちはあるけれど、スタッフが嫌がるのでできない」と心情を吐露する施設長も多い。

厚労省は、有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)、グループホームに対して「看取り加算」を設けて、推奨している。だが、「加算金額が少なく、とても割に合わない」と、報酬につられて看取り態勢をとる状況ではないようだ。

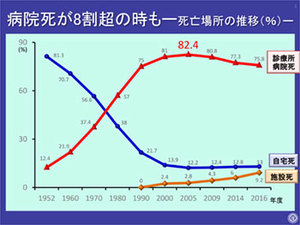

この半世紀近く、日本では「病気を治すため入院したけれど、今の医療技術ではだめだったので亡くなった」、だから「病院で亡くなるのが当然」という考えか方が支配的である。

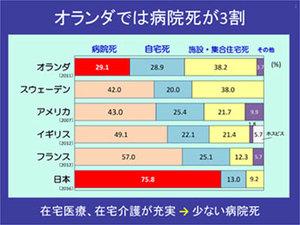

だが、欧州や米国、豪州ではこうした「病院死」は5割前後。オランダでは病院死が3割を割っている。病院死が8割近い日本とは、高齢者の死に方への考え方が大きく異なる。

「目の前の入居者が亡くなる姿を見たくない」という若いスタッフが多いのは、これまでの人生で「死」に出合っていないからだろう。ほんの70年ほど前までは、自宅で老人がなくなるのは当たり前だった。1952年の自宅死率は81%で、病院死はわずか12%である。昨今とは全く逆の比率だ。多くの自宅死は「大往生」と称えられた。

当時の人は、死が生活の中に溶け込んでいた。生物が必ず亡くなるのは自明の理だった。自然の摂理であるから、怖いものでもない。安らかに旅立つものと確信していた。家族の大往生の姿を自宅で見ているからだった。