大規模化に伴うリスクを、スマート化で低減する

自動運転するロボットトラクター

自動運転するロボットトラクター

水田でまず活躍するのが自動運転(ロボット)トラクターだ。

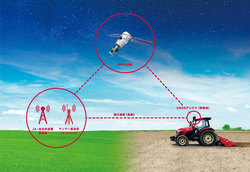

石島社長の水田には、ヤンマー製のロボットトラクターが投入されている。事前に設定された作業領域と経路に沿って自動運転するが、その際、衛星測位システムの電波を受信して自身の位置を確認する。衛星からの電波を受信するだけでは位置精度は30~40センチメートルだが、現地では水田脇に電波を受信する簡易基地局(高さ2メートルほどのアンテナ)を設けることで精度を2~3センチメートルにまで高めている。つまり、あぜ周りのぎりぎりまで有効に水田を活用できるのである。

【画面拡大】

【画面拡大】衛星測位システムの仕組み。全世界測位衛星システム(GNSS)からの電波をトラクター自身が受信するだけでなく、水田の周辺に設けられた基地局からの電波も受信することで、位置精度を2~3cmにまで高めている(※)

ロボットトラクターは、耕うん、代かき、施肥、稲刈り後の粗耕起などさまざまな作業で活躍するが、一度、作業を行った場所のデータはトラクターが学習し、次の作業時にも活用する。

主な作業スタイルとして想定されているのが有人と無人の2台のトラクターによる“コラボレーション”だ。精度の高い直進性がロボットトラクターによって担保され、そうしたところに有人機が(手動で)追随することによって、作業効率が2倍になるというメリットがある。

石島社長は、「同じ水田の作業を、半分の人手でできるのはすごいことです。実証事業では、輸出米の『ほしじるし』の生産費を、60キログラム当たり7620円以下に抑えるのを目標にしていますが、これは実現できる数字だと確信しています」と語る。農林水産省によれば、18年産米の15ヘクタール規模以上の平均生産費は1万964円であり、ほしじるしのコスト目標は極めて意欲的だ。

【画像拡大】

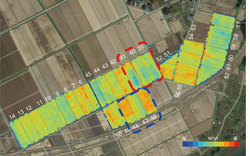

【画像拡大】ドローンによって撮影された画像を分析すると、各水田の稲の生育状況をつかめる。葉色が青に近い方が生育が遅れ気味で、施肥が必要なことを示している。また同じ水田(39~41)でも、生育状況に大きな差が出ていることが分かる(※)

もう一つ、重要な役割を担うのが「リモートセンシングを活用した可変追肥技術」だ。ドローンに搭載したカメラにより水田を撮影。その画像処理により「稲の葉の色と茂り具合を見える化」する。

従来も生産の過程では、抜き取り計測を行って施肥や灌水の計画を作っていた。計測員が葉緑素計を手に炎天下でできる作業の効率は、「30アールの水田の6万株のうち10株を30分」だった。しかしドローンのリモートセンシングによる計測は、「30アールの水田の6万株の全てを1分で」だ。

撮影画像からは「葉色マップ」「茎数マップ」「窒素吸収量マップ」などが作成され、施肥や殺虫剤散布などの計画がまとめられる。計画に基づき実際に肥料などをまくのは小型ヘリコプターだ。肥料を30キログラム積んで、連続1時間の飛行が可能なヘリコプターは、リモートセンシング計測データに基づき、赤外線センサーで幅5メートル単位で位置を決め、肥料をスポット投下する。「つまり必要とされている場所に、必要とされている量を、正確にまく」のである。

石島社長(右)と共に、プロジェクトに挑んでいる銀座農園の飯村一樹社長(左)。銀座農園はAIによるデータ解析やスマートアグリモビリティーFARBOTの開発・運用を主軸にしている。「農業は今、最もチャレンジングな分野であると感じています」(飯村社長)

石島社長(右)と共に、プロジェクトに挑んでいる銀座農園の飯村一樹社長(左)。銀座農園はAIによるデータ解析やスマートアグリモビリティーFARBOTの開発・運用を主軸にしている。「農業は今、最もチャレンジングな分野であると感じています」(飯村社長)

「リモートセンシングのドローンによる画像解析は、収穫が終わった後の土地の様子を探り、翌年の施肥計画に役立てることもできます。隣地の水田を譲り受けた場合、前の耕作者の知恵が込められているので土壌の質が自分の水田とは違って戸惑い、収量に差が出てしまうこともあるのですが、計測技術は、こうしたリスクを低減してくれるものでもあります」(石島社長)

ロボットトラクターやリモートセンシング技術をベースにした実証実験は、他の地域でも行われており、石島社長は「実証実験はまだ1年目でデータは十分ではありませんが、各地のデータとの比較研究にも取り組んでノウハウを確立し、共有していきたい」と語る。

(※印の画像提供:ヤンマーアグリ)