Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

これからビジネスパーソンに求められる能力として、注目を集めている「知覚」──。その力を高めるための科学的な理論と具体的なトレーニング方法を解説した「画期的な一冊」が刊行された。メトロポリタン美術館、ボストン美術館で活躍し、イェール・ハーバード大で学んだ神田房枝氏による最新刊『知覚力を磨く──絵画を観察するように世界を見る技法』だ。

先行きが見通せない時代には、思考は本来の力を発揮できなくなる。そこでものを言うのは、思考の前提となる認知、すなわち「知覚(perception)」だ。「どこに眼を向けて、何を感じるのか?」「感じ取った事実をどう解釈するのか?」──あらゆる知的生産の”最上流”には、こうした知覚のプロセスがあり、この“初動”に大きく左右される。「思考力」だけで帳尻を合わせられる時代が終わろうとしているいま、真っ先に磨くべきは、「思考”以前”の力=知覚力」なのだ。

その知覚力を高めるためには、いったい何をすればいいのか? 本稿では、特別に同書から一部を抜粋・編集して紹介する。

知覚は「コントロール」できない

──知覚と思考の差異

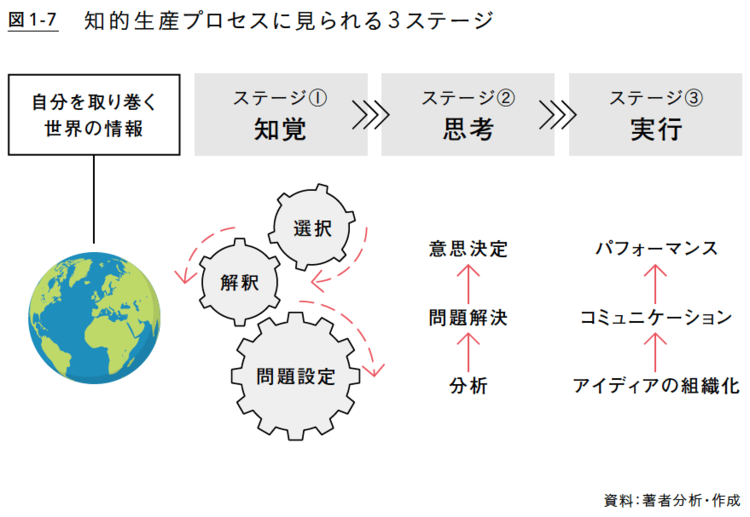

人間の知的生産プロセスは「知覚・思考・実行」という3つのステージから成り、その”最上流”には知覚が存在しています。これ自体は決して目新しい考え方ではなく、古代ギリシャ時代に生まれて以来、脈々と受け継がれてきたモデルです*。

ステージ(1) 知覚──人や資料などからの情報を選択し、解釈し、問題設定をする

ステージ(2) 思考──問題解決や意思決定といった一定のタスクを目的として、必要に応じて推論・分析的・論理的・クリティカル・クリエイティブ思考などを稼働させながら考える

ステージ(3) 実行──アイディアを組織化し、コミュニケーションやパフォーマンスを行う

しばらく前には「人工知能(AI)が人間の仕事を奪う」などという話がまことしやかに語られたことがありました。しかし、このような知的生産プロセスに関して言うと、AIによる代替はかなり進みづらく、むしろ人間がその真価を発揮していく部分だと言えるでしょう。

たとえば、独創的な解釈(知覚)、コンセプト化やイマジネーション(思考)、さらには、社会性が求められる説得や交渉(実行)といったものは、いずれもAIが苦手としている領域です。これら3連鎖のハードルを飛び越えていくとなると、まだまだ課題は山積みと言えるでしょう。

なお、この図式における「知覚と思考の違い」についても補足しておきます。「知覚と思考は区別できるのでしょうか?」というご質問をいただくことがありますが、これは非常に鋭いポイントだと思います。

というのも、両者の境界については、研究者のなかでも見解がさまざまで、明確な線引きが存在するとは言えないからです。拙著『知覚力を磨く』では、知覚を「感覚器による情報受容と脳によるその解釈とが連動した活動」、思考を「それに続く一定のタスクを目的とした脳の活動(問題解決や意思決定など)」というふうに位置づけて、ひとまず両者を区別しました。

両者の違いをより際立たせるものがあるとすれば、それは「コントロール可能かどうか」という点でしょう。思考のための脳の活動は、じっくり考え直したり、思考法を学んだりすることで、本人がある程度コントロールすることができます。しかし、インプットされた情報を既存の知識と統合し、意味を付与する知覚プロセスのほうは、半自動的に進むので、それ自体は本人に制御できません。

ここは非常に重要なポイントであり、知覚という”コントロールできないもの”を磨くときには、思考という”コントロールできるもの”を扱うときとは異なるアプローチが必要になるということが示唆されています。

歴史を塗り変えた日本人の知覚

──セイコーの「クオーツ革命」

人間の知的生産プロセスの起点には、いつも知覚があります。眼の前の情報に対してどのような知覚を抱くかは、このプロセスの最後に至るまで大きなインパクトを持ち続け、その後の思考や実行はおろか、全体のクオリティを左右するのです。

知覚が知的生産の”心臓部”だということをより鮮明にイメージしていただくため、いまでも世界の製造業史にまばゆく輝いている事例をご紹介しましょう。

1959年、諏訪精工舎(現セイコーエプソン)は、「59A」というクオーツ式時計開発プロジェクトを開始しました。後に社長に就任することになる中村恒也のリーダーシップのもと、同社は1969年12月25日に世界初のクオーツ式腕時計「クオーツアストロン35SQ」を発売するに至ります。従来の標準的な機械式時計の約100倍の高精度(月差±5秒以内)によって世界中をあっと言わせたその商品は、人々の時間感覚を一変させました。

この「クオーツ革命」により、それまで隆盛を極めていたスイスの時計産業は、甚大な打撃を被りました。1970~88年のあいだで、スイスの時計産業雇用者はなんと9万人から2万8000人に激減したというから驚きです*。

日本とスイス、両国の時計産業の命運を分けたのが知覚でした。スイスの時計メーカーは「クオーツが次世代時計を担うテクノロジーであること」を知覚できなかったため、クオーツ式時計の開発において後れを取ってしまったのです。

他方、セイコーの知的生産プロセスは、次のようにまとめることができます**。こうして整理すると、ステージ①でなされた2つの解釈が、プロジェクトの方向性を決定し、思考・実行ステージの指針ともなっていることを実感していただけると思います。

ステージ(1) 知覚──「真の精度を追求できるクオーツ式こそが、未来の時計の本命テクノロジーである」→「他社が達成できていない耐衝撃性・小型化・省電力化を一気に推進すべきだ」

ステージ(2) 思考──「耐衝撃性・小型化・省電力の問題を解決するには?」→「ロッド型から音叉型水晶振動子へ」/「腕時計の限られたスペースを有効利用する方法とは?」→「オープン型ステッピングモーター(コイル、ロータなどの部品を1ヵ所ではなく分散配置)」

ステージ(3) 実行──世界初のクオーツ式腕時計「クオーツアストロン35SQ」の商品化(時計の機械学的変更、クオーツテクノロジーのためのサプライネットワーク構築、製造工程のリデザインなど)。新商品とクオーツ式の世界へ向けたプロモーション活動、プレスリリース。

それにしても、なぜスイスでは日本のような知覚が生まれなかったのでしょうか?

それは、スイスが従来の機械式時計によって、世界の時計産業の頂点に君臨していたからです。彼らは圧倒的優位にあったために、時計産業の「全体図」が見えなくなっていました。だからこそ、新しいテクノロジーや、遠く離れた日本の状況に、眼が行き届かなかったのです。これは、人間が容易に陥る「知覚の罠」です。

あるスイスの大手時計メーカーの代表は、当時をこう振り返ります。

「毎日、誰かが、いわゆるイノベーションを携えてオフィスにやってきたよ。『新しい』とか『ほかとは違うテクノロジー』という彼らの主張はありふれたものだったんだ」

実際にそうした提案のなかに、セイコーの切り札となった「音叉型水晶振動子」という技術も含まれていたのですが、当時の彼らは、残念ながらその価値を見抜けませんでした。

現状にすっかり満足しきって近視眼的になっていると、人間は新しいものに対してまず疑念を抱いてしまいます。それがバイアスとなって、知覚すべきものをみすみす逃してしまうのです。