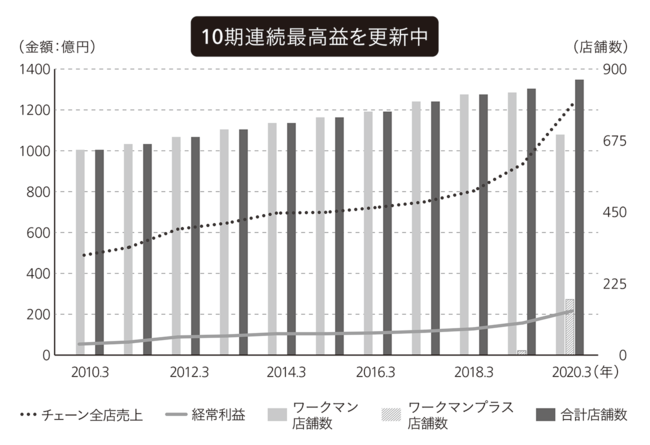

今、最も注目を集める急成長企業ワークマン。「高機能・低価格」という4000億円の空白市場を開拓し、“頑張らない経営”で10期連続最高益。「#ワークマン女子」も大人気で、3/19には都内初となる東京ソラマチ店もオープン。国内店舗数ではユニクロを抜き、「日経MJ」では「2020ヒット商品番付(ファッション編)」で「横綱」にランクイン。4/9には「ガイアの夜明け」(テレビ東京系)で大きく特集された。

急成長の仕掛け人・ワークマンの土屋哲雄専務の経営理論とノウハウがすべて詰め込まれた白熱の処女作『ワークマン式「しない経営」――4000億円の空白市場を切り拓いた秘密』がたちまち4刷。

「『ユニクロ』にも『しまむら』にもない勝ちパターンを発見した」(早大・内田和成教授)

「ワークマンの戦略は世紀の傑作。これほどしびれる戦略はない」(一橋大・楠木建教授)

「縄文×弥生のイノベーションは実に読みごたえがある」(BCGシニア アドバイザー・御立尚資氏)

「めちゃめちゃ面白い! 頑張らないワークマンは驚異の脱力系企業だ」(早大・入山章栄教授)

など経営学の論客が次々絶賛。10/26、12/7、2/1に日経新聞に掲載された。

なぜ、「しない経営」が最強なのか?

スタープレーヤーを不要とする「100年の競争優位を築く経営」とは何か。

ワークマン急成長の仕掛け人、土屋哲雄専務が初めて口を開いた(土屋哲雄の本邦初公開動画シリーズはこちら)。(構成・橋本淳司)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

経営者が「必ずやりきる」姿勢

土屋哲雄(つちや・てつお)

土屋哲雄(つちや・てつお)株式会社ワークマン専務取締役

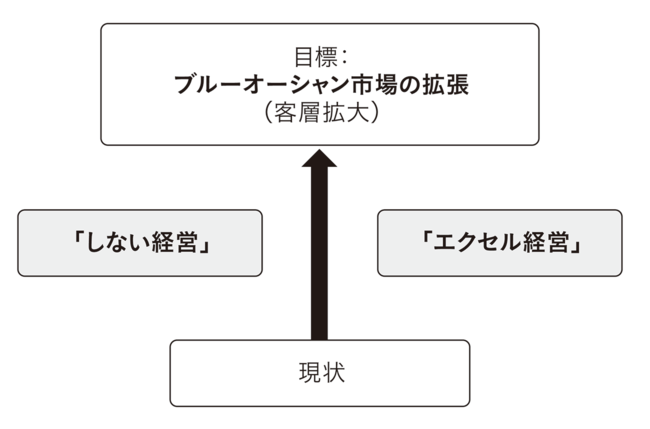

1952年生まれ。東京大学経済学部卒。三井物産入社後、海外留学を経て、三井物産デジタル社長に就任。企業内ベンチャーとして電子機器製品を開発し大ヒット。本社経営企画室次長、エレクトロニクス製品開発部長、上海広電三井物貿有限公司総経理、三井情報取締役など30年以上の商社勤務を経て2012年、ワークマンに入社。プロ顧客をターゲットとする作業服専門店に「エクセル経営」を持ち込んで社内改革。一般客向けに企画したアウトドアウェア新業態店「ワークマンプラス(WORKMAN Plus)」が大ヒットし、「マーケター・オブ・ザ・イヤー2019」大賞、会社として「2019年度ポーター賞」を受賞。2012年、ワークマン常務取締役。2019年6月、専務取締役経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当(現任)に就任。「ダイヤモンド経営塾」第八期講師。これまで明かされてこなかった「しない経営」と「エクセル経営」の両輪によりブルーオーシャン市場を頑張らずに切り拓く秘密を『ワークマン式「しない経営」』で初めて公開。本書が初の著書。

「やり抜く力」を伸ばす要素に「失敗を恐れずチャレンジし続ける(挑戦せざるをえない環境をつくる)」「小さな成功体験を積み重ねる」がある。

このとき重要なのは、経営者が「必ずやりきる」という姿勢を見せることだ。

ブルーオーシャン市場の拡張(客層拡大)は必ずやりきると示す。

「エクセル経営」を始めるときに、社長は「うちはエクセル経営をやるんだ」と何度も言った。

これが「新業態をやります。でも調査をしてダメだったら、考え直すかもしれません」という感じだったら、社員はチャレンジしなかっただろう。

一所懸命やったのにはしごを外されたらかなわないと思うからだ。

経営者の中には「うちの社員はチャレンジしない」とぼやく人がいるが、それは経営側の覚悟が不足しているのではないだろうか。

社員にチャレンジさせて甘い成功の果実だけをかすめとろうとしているのではないか。

反対にうまくいかなかったら、社員の努力不足と位置づけ、撤退しようとしているのではないか。

経営者にやりきる意志があるなら失敗は許容され、チャレンジが歓迎される風土ができる。

ワークマンの直営店は入社1、2年目の新人に任されている。そこではデータ活用しながら挑戦を繰り返し、レポートを書くのがおもな仕事で、売上は一切見ていない。

トレーニング店舗という位置づけで、社員にチャレンジすることと、小さな成功を体験する場にしている。

チャレンジと小さな成功を体験するうえで重要なのが、ハードルの低さとほめることである。

「エクセル経営」をスタートさせたとき、多くの社員は「なんでそんなことをやらなくてはいけないのか」と思ったことだろう。

なにしろそれまで店舗の在庫データすらなく、加盟店から「アナログワークマン」とバカにされていた会社だ。

エクセルの集計機能すら使ったことのない社員も結構いた。

だから研修は基礎的なことから始め、修了試験は平均90点になる問題をあえてつくった。

得意と感じたことは本当に得意になっていく。

なぜなら興味の度合がどんどん強くなるからだ。