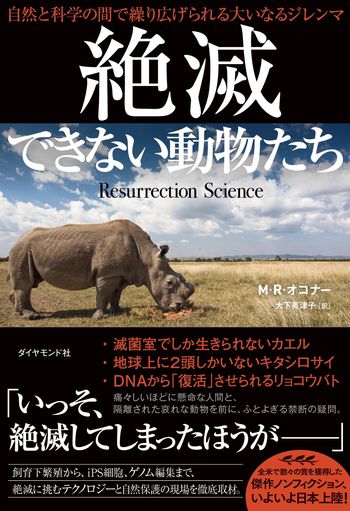

TVやネットで動物の絶滅に関するニュースを目にすると、「守ってあげたい」と本能的に感じる人は多いだろう。実際、自然保護の現場では、動物の絶滅を防ごうとさまざまな取り組みが行われている。

しかし、絶滅種を人間の技術で蘇らせたり、絶滅しそうな動物を保護して繁殖させたりするのは、本当に「正しい」行為なのだろうか? そんな問いに正面から切り込んだのが、米国のジャーナリスト、M・R・オコナー氏の著書『絶滅できない動物たち』だ。

本書は、「絶滅を防ぐことは『善』なのか?」という倫理的な問題に焦点を当てた異色のノンフィクションで、Twitterでもたびたび話題を呼んでいる。本稿では、本書の内容の一部を抜粋・編集し、人間の手で繁殖した動物たちが「野生」に戻れる確率を明かす。(構成/根本隼)

Photo:Adobe Stock

Photo:Adobe Stock

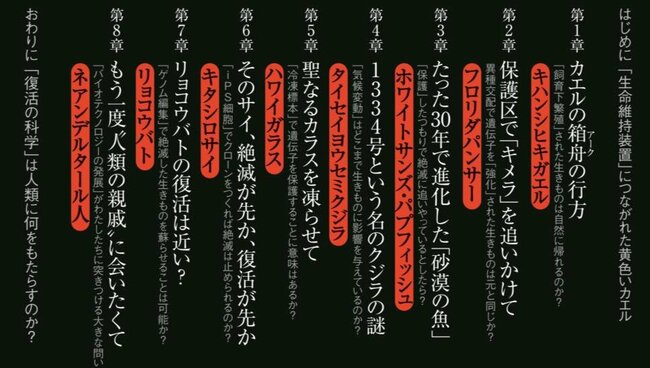

動物園や水族館は絶滅の危機から動物を救っている

保全の手段としての飼育下繁殖には賛否両論ある。とはいっても、今さらという感じは否めない。動物園と水族館は長年にわたって絶滅の危機に瀕した種の管理人の役割を果たしてきたのだから。

カリフォルニアコンドル、アメリカシロヅル 、クロアシイタチ、アラビアオリックス、チュウゴクワニトカゲが、いずれも差し迫った絶滅の危機を免れたのも、生物学者が管理のゆきとどいた環境に連れてきたからだ。こうした環境で、生物学者はこれらの個体群と遺伝材料を管理することができた。

1973年の種の保存法(※)以降、「動物園の園長として、集めた動物の管理以上の仕事をしたいという人が増えた」と語るのは、スミソニアン国立動物園名誉研究員のクリス・ウェマーだ。「人間は野生動物を救えるという思い入れは、それは強かった」

だがたいてい、飼育下繁殖の支持者は熱心になりすぎて「それぞれの種の要求を細かく検討しなかった。飼育下繁殖そのものが目的になっていた。自然環境や野生動物を心配している人は心底うんざりしていた」。

飼育下繁殖の動物が「野生」に戻れた確率は?

遺伝的適応度(※)の損失の発生は、飼育下繁殖の個体群では早く、数世代で生じて子孫が途絶える確率が高い。飼育されている状態だと個体群内部で形質の選択が行われ、この環境下の生存率は上昇するが、野生の生存率は上がらない。

大半の飼育下繁殖プログラムの目的は、動物を再導入(※)することだが、飼育下繁殖の動物が、実際に自立した、つまり「野生に」戻ったケースは数えるほどしかない。アメリカシロヅルは、今でも人間のパイロットから移動のしかたを教わらなければならない。

両生類になると再導入の成功率は格段に下がる。ある調査では、飼育下繁殖ののちに再導入された58種のうち無事に野生環境で成長できたのは18種、そのうち自立できたのは13種だった。

もっと言えば、飼育下繁殖プログラムで育てた110種のうち、52種はそもそも再導入の予定がなかった。これらの種が生息していた生態系がなくなってしまったのだ。

野生に戻れなくても種を存続させるべきか?

動物を生まれ育った場所で保全する生息域内保全という方法の支持者は、再導入の予定なしに飼育下繁殖を行うことこそが飼育下繁殖において最も致命的だという。絶滅のリスクをできるだけ減らそうとするあまり、環境よりも動物を救うことが主眼になっている。

「動物が再導入できるかどうか、確実なことは絶対にわかりません」と、テネシー州オースティン・ピー州立大学の環境倫理学教授、マーク・マイケルは語る。「『ある種を野生から捕獲しても、再導入できる見込みがほとんどないのであれば、捕獲すべきではない』という環境保護論者は多い」

だが、飼育下繁殖の支持者は、種を消滅させるよりは地球に存続させたほうがいいという考えの持ち主だ。たとえ動物園に残る動物が、マイケルが言うように基本的には「見世物」扱いだとしても。

(本稿は、『絶滅できない動物たち』より一部を抜粋・編集したものです)