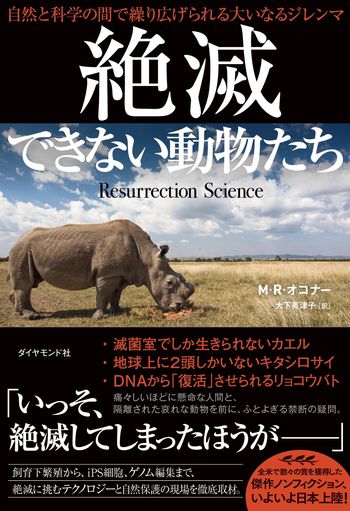

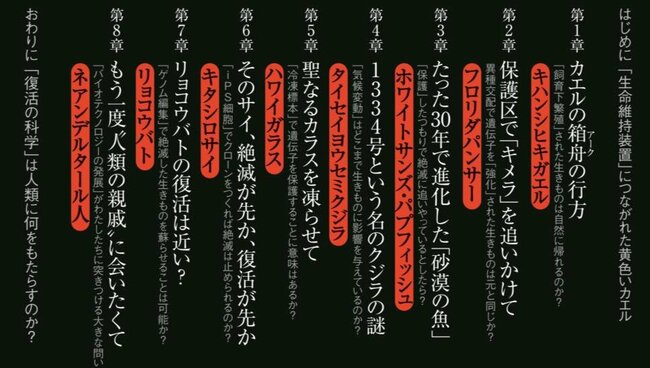

TVやネットで動物の絶滅に関するニュースを目にすると、「守ってあげたい」と本能的に感じる人は多いだろう。実際、自然保護の現場では、動物の絶滅を防ごうとさまざまな取り組みが行われている。

しかし、絶滅種を人間の技術で蘇らせたり、絶滅しそうな動物を保護して繁殖させたりするのは、本当に「正しい」行為なのだろうか? そんな問いに正面から切り込んだのが、米国のジャーナリスト、M・R・オコナー氏の著書『絶滅できない動物たち』だ。

本書は、「絶滅を防ぐことは『善』なのか?」という倫理的な問題に焦点を当てた異色のノンフィクションで、Twitterでもたびたび話題を呼んでいる。本稿では、本書より一部を抜粋・編集して、50億羽もいたリョコウバトがたった100年で滅ぶに至った、人間の「恐るべき行為」を紹介する。(構成/根本隼)

Photo:Adobe Stock

Photo:Adobe Stock

詩人がアメリカで目撃した驚きの光景とは?

スコットランドの詩人アレクサンダー・ウィルソンは、1794年にアメリカに移住すると、「羽が生えた種族」と彼が呼んでいた生きものの虜になった。ウィルソンの鳥への愛情は、とどまるところを知らなかった。

新しい鳥を見つけるべく、ウィルソンはカヌー、ウマ、徒歩で何千マイルも旅した。ある年、ケンタッキー州シェルビーヴィル近くを通過したときに、彼は驚くべき光景を目撃した。リョコウバトの大群だ。

彼の目算では、その数や20億羽以上だ。胸が赤い鳥の群れは、彼の上を通過するのに何時間もかかった。ウィルソンはこれを、アメリカに移住してから目撃したなかで最も驚いた出来事だったと書いている。

リョコウバトの重みで木が裂けた

しかし、リョコウバトの大群は初期の入植者にとって恐怖でしかなかった。「膨大な数のハトが飛んでいた。誇張ではなく、ハトの群れで太陽が隠れて空が暗くなった」という1750年代の探検者の発言が残っている。

大群で大空を埋めつくす以上に恐ろしいリョコウバトの行動は、群れが巣づくりするために森に降りてくることだった。リョコウバトは1本の木に50個の巣をつくり、何千エーカーもの面積が、リョコウバトの巣をいくつも抱いた木ばかりになる。

記録に残っている最大の巣づくりは1871年にウィスコンシン州中央部で発生した。このときはリョコウバトの群れが約3.5平方キロメートルの空を覆った。推定1億3600羽のリョコウバトの重みでオークの木が裂け、倒れた。

食料や娯楽として撃ちおとされたリョコウバト

1871年の巣づくりの一件は、確かに滅亡の前ぶれだった。ただし人間の滅亡ではない。10万人もの人間がウィスコンシン州にやってきて、食料として、また娯楽としてリョコウバトを殺したのだ。

死傷したリョコウバトの数は膨大で、死骸が地面に散乱し、孵化したばかりのひなは巣で飢えて衰弱した。30万体ほどの死骸が樽でアメリカ東部に輸送された。東部では市場に大量に出まわり、安値で売りさばかれた。

プロの「巣どり屋」は、巣があると電報で連絡を受けると現場に行って120万羽を捕獲した。数えきれないほどのリョコウバトが銃で撃ちおとされた。弾薬を扱う商人は、ハンターを相手に火薬3トン、散弾16トンを売った。

1914年、最後の生き残りも死んだ

「その殺しかたは壮絶で言葉を失う」とは、ある目撃者の発言だ。19世紀末には、リョコウバトが巣づくりしようと木に止まるたびに捕獲され、しまいには、もう二度と群れが大きくならないことは誰の目にも明らかだった。

1899年には、ウィスコンシン州にいた最後のリョコウバトが撃たれた。1914年には、リョコウバト最後の生き残りである雌がオハイオ州のシンシナティ動物園で死んだ。剥製師のR・W・シューフェルトが、「マーサ」という名のこの雌の検死を行った。

「いずれ、世界全体の鳥類相が事実上絶滅する日が来る」とシューフェルトは検死後に述べた。「まさにそのような事態になっている。それもたいていの人が思っているよりずっと速いペースで」

(本稿は、『絶滅できない動物たち』より一部を抜粋・編集したものです)