変化が激しく先行き不透明の時代には、私たち一人ひとりの働き方にもバージョンアップが求められる。必要なのは、答えのない時代に素早く成果を出す仕事のやり方。それがアジャイル仕事術である。『超速で成果を出す アジャイル仕事術』(ダイヤモンド社、6月29日発売)は、経営共創基盤グループ会長 冨山和彦氏、『地頭力を鍛える』著者 細谷 功氏の2人がW推薦する注目の書。著者は、経営共創基盤(IGPI)共同経営者(パートナー)で、IGPIシンガポール取締役CEOを務める坂田幸樹氏だ。業界という壁がこわれ、ルーチン業務が減り、プロジェクト単位の仕事が圧倒的に増えていく時代。これからは、組織に依存するのではなく、一人ひとりが自立(自律)した真のプロフェッショナルにならざるを得ない。本連載では、そのために必要なマインド・スキル・働き方について、同書の中から抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

メンバーとともにビジョンを共創する時代

あなたの組織では、高い従業員エンゲージメントを維持できているでしょうか?メンバーのモチベーションを長期にわたって維持し、チームで結果を出していくことは簡単ではありません。

これからの時代に働く意欲を支えるのは、金銭的な対価にも増して、ビジョンへの共感が重要になります。

過去の連載で解説したとおり、今後はヨコの関係で成り立つ共創型のチームが中心の世界へと変わります。その世界では、自分一人が勝つためにメンバーを集めて、労働に対して対価を支払う形態は時代遅れになります。

これからは、メンバーとともにビジョンを共創し、メンバー同士が支援し合いながらそれぞれがビジョンの実現に向け行動し、その結果としてチームとして勝つことが重要です。

チームとしてビジョンを達成した後は、いったんチームが解散しても構いません。ビジョンが変化したチームにメンバーを無理やりつなぎとめても、エンゲージメント(働きがい)が低下するだけです。

日本企業の従業員エンゲージメントが世界一低いのは有名な話ですが、終身雇用のようなスタイルや上意下逹の組織風土は、変化の激しい多様性の高い時代に合わなくなってきています。

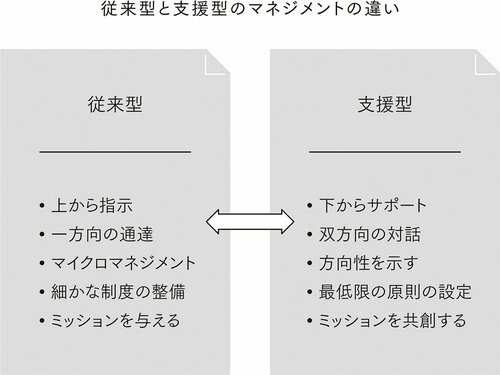

下図に従来型のチームマネジメントと支援型のリーダーによるチームマネジメントの違いを整理しました。

一人の天才や広告代理店が作ったビジョンは、機能しない

皆さんが属している組織ではミッションやパーパス、ビジョン、経営理念のようなものは存在していますか?存在している場合、それらはどの程度日々の活動に活かされているでしょうか?

もしかすると、次のような現象が起きてはいないでしょうか。

●50年前に創業者によってつくられた時代遅れの経営理念が今も立派に掲げられているが、誰も中身を理解していない

●外部の広告代理店を雇って響きのよい言葉を並べたパーパスが設定され、パーパス研修が実施されたが、何も変化は起きていない

●日本語のミッションとビジョンが翻訳されて海外子会社に降りてきたが、背景を理解していない海外社員には全く浸透していない

かつて、日本には多くの名経営者がいました。彼らは独自の経営理念で多くの社員を鼓舞し、世界的な大企業を築いてきました。

例えば、パナソニックの創業者の松下幸之助氏が提唱した「水道水のように低価格で良質の商品を大量に供給する」という経営哲学は、水道哲学として世間にも広まりました。「産業人の使命は貧乏の克服であり、物資を潤沢に供給することで物価を下げ、消費者の手に容易に行き渡るようにしよう」という思想は、自身が消費者でもあった従業員にとって共感できる部分が多く、従業員のモチベーションを上げると同時に、彼らの会社に対するエンゲージメントを高めました。

このような経営理念は、決まったゴールに最短でたどり着くことが重要だった時代には、有効に機能しました。しかし、ゴール自体を設定する能力が問われる今の時代では、機能しません。

このような時代に重要なのは、一人の天才が決めたビジョンをトップダウンで落とし込むのではなく、チームでビジョンを共創することです。

定期的に集まる場を設けて、対話を繰り返す

チームのビジョンを共創するには、日々の業務を離れて定期的に集まる場を設けることが重要です。物理的に一堂に会することが理想ですが、オンラインでも実行可能です。

例えば、私のクライアントはコロナ禍の中でもビジョンを共創するための取り組みをオンラインで実行しました。その会社は日本企業ですが、経営陣は日本人とインドネシア人が半数ずつを占めていました。経営陣を現地化するところまでは良かったのですが、言語の壁もあって一致団結するところまでは至っていませんでした。

複数回実施したオンラインでのセッションでは、事前に次のような質問に対する回答を参加メンバーに考えてきてもらいました。

●あなたが人生で実現したいことは何ですか?

●あなたがこの会社に入社したのはなぜですか?

●あなたがこの会社で実現したいことは何ですか?

●あなたがこの会社のことを家族に話すとしたら何と話しますか?

●競合と比較して、この会社は何が優れていると思いますか?

回答を全員で共有しながら、会社のビジョンに関するディスカッションを実施しました。

このプロセスを経ることで、お互いの価値観の違いについて改めて理解することができたと同時に、バラバラだった各メンバーの想いを一つのビジョンという形にまとめることができました。

多様性に富んだチームでは、無理に一回の対話でビジョンを共創することを目指す必要はありません。無理に一つのビジョンを創り上げるということは、多様性を無視して一強体制を作ってしまう可能性があるからです。

それよりも、まずは対話によってお互いの価値観が異なることを理解することから始めましょう。

定期的な対話を繰り返してもチームと各メンバーの関心事が大きくずれていたら、チームを解散するか、メンバーがチームを脱退することも検討すべきです。

本連載のテーマである「アジャイル仕事術」は、各メンバーが好き勝手にやることではありません。チームのビジョンを共創しているからこそ、各メンバーが自律的に動いても、全体として統一感のある成果を生み出すことができます。

株式会社経営共創基盤(IGPI)共同経営者(パートナー)、IGPIシンガポール取締役CEO

早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士(MBA)

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト&ヤングに入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援(事業計画立案・実行、M&A、資金調達など)に従事。その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。退任後、経営共創基盤(IGPI)に入社。

2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。

現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

IGPIグループを日本発のグローバルファームにすることが人生の目標。

細谷功氏との共著書に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』(ダイヤモンド社)がある。

『超速で成果を出す アジャイル仕事術』(ダイヤモンド社、2022年6月29日発売)が初の単著。