なぜ、想像しただけで不安になるの?

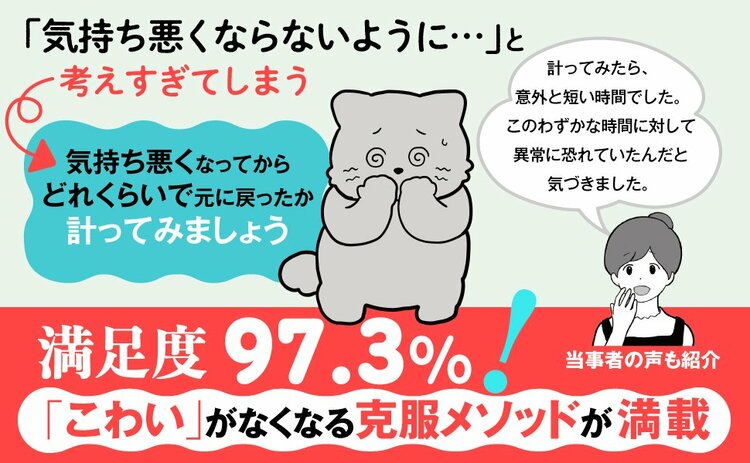

嘔吐恐怖に悩む方の多くが「予期不安」を感じることがあると思いますが、それを軽減させる方法をここでお伝えしたいと思います。

ちなみにここで扱う「予期不安」とは、「気持ち悪くなるかもしれない予定を想像しただけでも不安を感じること」です。

たとえば、本書で紹介した他人の車に乗ると気持ち悪くなってしまう男性の場合は、他人の車に乗ることが決まっただけで、不安が強くなり気持ち悪くなるということでした。

これを軽減させる方法を理解するために、まず「なぜ予期不安が起きるのか」について、脳の性質から考えてみましょう。

脳は「なるべく楽をしたい」

まず、基本的に脳は「なるべく楽をしたいなぁ」と思っています。

たとえば、どんな人でも、よくやる行動は習慣化されていきますよね。毎日歯を磨くことに対しては、そんなに疲れないと思います。

このように、よくやる行動に対しては、なるべく習慣化させてしまうことで、“脳の稼働メモリを省エネ化”して、疲れずに行うことができるようになります。

そして、これは思考習慣でも一緒だと考えてみてください。脳は「なるべく楽をしたい」ので、その人がよく考えることは「考えよう!」としなくても、しだいに自動で思い浮かぶようになります。

たとえば、「他人の車に乗るのが不安だなぁ、気持ち悪くなったらどうしよう……」とよく考える人は、車にまだ乗っていないにもかかわらず、その予定や行動をイメージしただけで、すぐに「不安」が思い浮かぶようになってしまうのです。

そして、その不安が強くなると「吐き気」などの身体症状も出やすくなります。

どうすれば予期不安はなくなる?

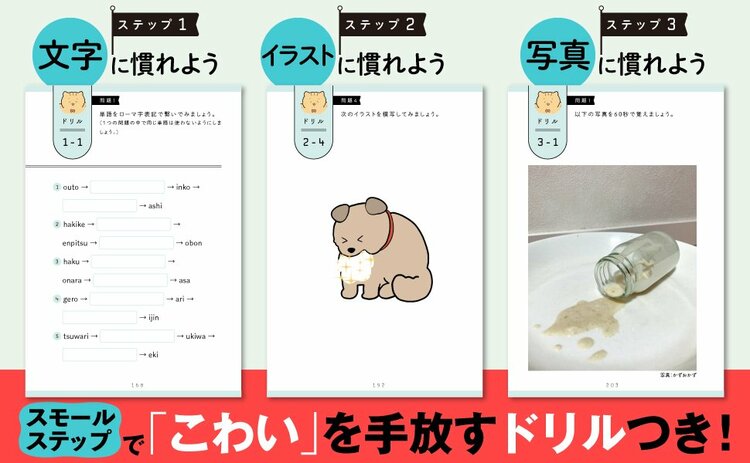

逆を言えば、思考習慣を変えるコツは「今はそう思えていなくても、持ちたい考え方を何度も持ってみる、言ってみる」ということです。

これを踏まえたうえで、予期不安を軽減させるために大切なのは、普段の日常場面で不安が出てきたら「○○でも、大丈夫」などと、まずは言ってみる、考えてみるということです。

「ネガティヴなことについて考えない」ができたらよいのですが、実は人の脳は「考えない」ことをできないのです。

たとえば、「ピンクのゾウさんを想像しないでください」と言われたら、きっと想像してしまいますよね。ですから、まずは「こういう考え方になったらいいな」ということを、独り言でも良いので口に出してみることをおすすめします。

これを意識して繰り返すことで、脳が「あ、この人にとっては、この考え方が必要なのかもしれない」と、少しずつ“自動化”に向けて、動き出してくれるようになるのです。

「今はそう思えていなくても、持ちたい考え方を何度も持ってみる」とか「独り言でも良いから言ってみる」のはとても大切です。ぜひ、今日から「まずは持ってみよう、言ってみよう」を大切にしてみてください。

(本書は『「吐くのがこわい」がなくなる本』〈山口健太著、福井至、貝谷久宣監修〉を抜粋、編集して掲載しています)

★本書は以下に当てはまる方におすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

・「吐くのがこわい」「気持ち悪くなるのがこわい」と日常で感じることが多い人

・人が吐く場面や吐瀉物などに尋常ではない恐怖感を抱く人

・嘔吐恐怖症のカミングアウトをしたいが、どうすべきか迷っている人

一般社団法人日本会食恐怖症克服支援協会代表理事、カウンセラー、講師

2017年5月に同協会を設立(アドバイザー:田島治杏林大学名誉教授、はるの・こころみクリニック院長)

自身が社会不安障害の一つの「会食恐怖症」に悩んだ経験を持ち、薬を使わず自力で克服する。その経験から16年12月より会食恐怖症の方への支援活動、カウンセリングをはじめる。その中で関連症状の「嘔吐恐怖症」の克服メソッドを研究。これまで1000人以上の相談に乗り改善に導いてきた。主催コミュニティ「おうと恐怖症克服ラボ」では、会員向けに克服のための情報を発信している。著書に『会食恐怖症を卒業するために私たちがやってきたこと』(内外出版社)、『食べない子が変わる魔法の言葉』(辰巳出版)などがある。

【監修】福井 至(ふくい・いたる)

東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科・東京家政大学大学院教授。和楽会認知行動療法センター所長、公認心理師・臨床心理士、博士(人間科学)

1982年、早稲田大学第一文学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程心理学専攻単位取得退学。札幌大学女子短期大学部助教授、北海道浅井学園大学人間福祉学部助教授、東京家政大学文学部助教授を経て、2008年より現職に至る。編著書に、『図説 認知行動療法ステップアップ・ガイド-治療と予防への応用』(金剛出版)、『図解による学習理論と認知行動療法』(培風館)などがある。

【監修】貝谷久宣(かいや・ひさのぶ)

京都府立医科大学客員教授。医療法人和楽会理事長、パニック障害研究センター所長。医学博士

1968年、名古屋市立大学医学部卒業後、ミュンヘンのマックス・プランク精神医学研究所に留学。岐阜大学医学部助教授、自衛隊中央病院神経科部長を経て、93年、なごやメンタルクリニック開院。97年、赤坂クリニック理事長となる。パニック障害や社交不安障害治療の第一人者として、幅広く活躍中。『健康ライブラリー イラスト版 非定型うつ病のことがよくわかる本』(講談社)、『よくわかるパニック障害・PTSDー突然の発作と強い不安から、自分の生活をとり戻す』(主婦の友社)、『気まぐれ「うつ」病ー誤解される非定型うつ病』(筑摩書房)など、著書・監修書多数。