もともとの発端は、社長の「新規事業を至急検討せよ」という唐突な指示でした。

その担当役員にいきなり指名されたA取締役に、「辞退する」という選択肢はありません。しかし、社内の事情に通じているA取締役は、既存事業を維持するだけでも大変な状況にあることは百も承知。「新規事業を成功させるのは大変だぞ。これはえらい役回りになってしまった……」と考えたに違いありません。

しかも、時に思いつきで行動する社長の性分も把握しています。今回の指示もその可能性は否定できず、今後、経営状況が悪化するようなことがあれば、「新規事業どころではない」と心変わりすることは容易に想定できました。

ただし、もしもこのプロジェクトが成功すれば、自分の評価を一気に高めることができるのも事実。こうした計算をした結果、生真面目でまずまず仕事もできる田中課長を担当者に指名。「君に任せるよ」と田中課長に言うことによって、自分はプロジェクトにあまり深入りしすぎないように気をつけつつ、事態の推移を見守るポジションを取ることにしたのでしょう。

そして、A取締役の想定通りに事態は推移しました。

他部署の協力を得られず、プロジェクトは停滞。しかも、会社全体の業績が振るわなかったため、社長も既存事業のテコ入れに躍起になり、新規事業のことなど忘れたかのような状態になりました。いわば、A取締役も社長に「はしご」を外されたようなもの。こうなると、全社の注目を集めたプロジェクトだっただけに、周囲から責任を問う声がチラホラと聞こえ始めます。

ぶっちゃけた話、ほかの役員にすれば、自分が業績悪化の責任を追及されるのをかわすために、スケープゴートとしてA取締役を責め立てる好材料であるとともに、出世のライバルであるA取締役の足を引っ張る好機でもあるわけです。

「これは、投資がかさむ前に収束を図らないとマズいことになる……」とA取締役が考えるのも無理のないこと。そして、経営会議の場で、田中課長に引導を渡すことにしたわけです。

要するに、このプロジェクトの成功確率が低いことを踏まえたうえで、いつでも逃げ出せるようにしていたということ。そして、万一、プロジェクトが軌道に乗り始めたら、自分が前面に出て「勝ち馬」に乗るという算段だったのでしょう。

上役を立てながら

「当事者」に仕立て上げる方法

これをズルいと思う人もいるかもしれません。

たしかに、道徳的には褒められたことではありませんが、このくらいの”芸”ができなければ、そもそも取締役など務まらないのも現実。しかも、こうしたプロジェクトを進めようとすれば、暗礁に乗り上げそうなピンチが必ず訪れるものです。

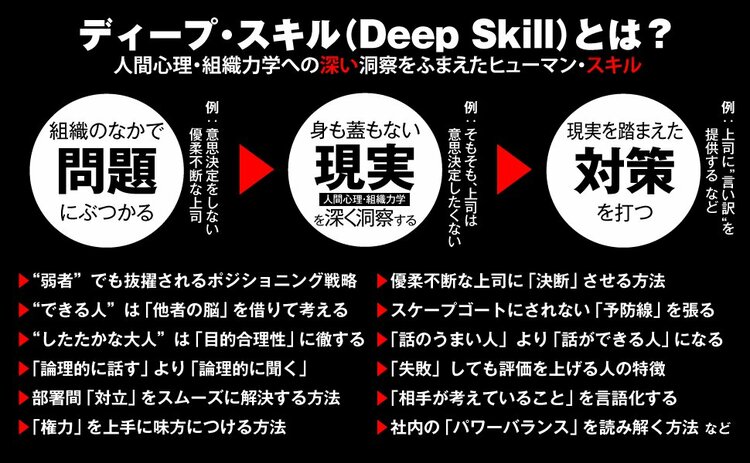

であれば、上役の「道徳観」に期待するのではなく、「上役は”はしご”を外す存在である」という身も蓋もない現実を認めたうえで、A取締役が「逃げる」のが難しい状況をつくり出す工夫をすべきだったのです。まさに、「ディープ・スキル」が求められていたわけです。

では、どうすべきだったのか?

まず注意したいのが、経営会議。A取締役に「君に任せるよ」と言われた田中課長は、生真面目に自ら役員たちにプレゼンをしましたが、これは非常にマズい。

なぜなら、A取締役が決裁する側の一員としてその場にいるか、起案者側の代表としてその場にいるかでは雲泥の差だからです。経営会議の場において、起案者側の代表であるという決定的な印象をもたせることができれば、A取締役は安易に「逃げる」ことはできなくなったはずです。

もちろん、「君に任せるよ」と言われたのですから、A取締役にプレゼンをしてもらうのは難しいかもしれませんが、その場合であっても、冒頭にA取締役に決意表明をしてもらうといったお願いはできたはずです。

あるいは、経営会議の場で、田中課長が「私からプレゼンをする前に、本件でご指導いただいているA取締役に、一言頂戴したく思います」などと発言すれば、A取締役も起案者代表としての発言をせざるを得ないでしょう。このように、一見、「上役を立てる」かのような言動が、実は「上役を当事者として逃げられないようにする」ことにつながるのです。

舞台に上がる「俳優」ではなく、

筋書きをつくる「脚本家」を目指せ

もうひとつ、非常にもったいないことがあります。

新部署が創設されたときの社内報のインタビュー記事です。

あのインタビューを田中課長が受けるのではなく、なんとしてもA取締役に受けてもらえるように画策すべきだった。広報担当からインタビューの打診があったときに、「このプロジェクトのトップはA取締役です。私ごときに聞くよりも、A取締役にインタビューしたほうがいいですよ」などと交渉すればよかったのです。

メディアの影響力は非常に強いものがあります。

歴史的にみても革命軍がクーデターを起こすとき、最初に占拠を狙うのはテレビ局や新聞社といったマスメディアの拠点です。自軍、政府、国民、それぞれに対して声明を発表し、自分たちの意図を訴え、周りからの共感を得ることにより、自分たちの行動の正当性を強く印象付けることができるからです。

これと原理は同じ。社内報という「公式メディア」にA取締役に登場してもらい、責任者としての決意、抱負を語ってもらうことができれば、「A取締役こそが、プロジェクトの責任者である」ということが全社的に認知されるでしょう。その結果、A取締役としても「逃げ」を打つのがきわめて困難になるわけです。

つまり、自分が社内報に出てスポットライトを浴びるのではなく、上役にスポットライトを当てることが、プロジェクトを守り抜くうえで重要な「打ち手」だったということです。

もっと言えば、インタビュー記事の最後にでも、社長からのコメントなども引き出せていたなら、このプロジェクトが社長の肝いりであることを全社に周知できたかもしれません。そうなればA取締役だけでなく、社長もこのプロジェクトを簡単には諦められなくなるように仕向けられたでしょう。

一方、田中課長が自ら首を絞めた側面も指摘しておく必要があるでしょう。

というのは、新部署の創設が決まったとき、彼は「このプロジェクトは、俺が立ち上げた」という自負が強かったこともあり、経営会議、社内報に限らず、「俺が、俺が」とあまりにも前面に出すぎたからです。

もちろん、田中課長の気持ちはよくわかります。起案のために知恵を絞り、関係部署に頭を下げて回ったのは田中課長にほかなりません。「このプロジェクトは、俺が立ち上げた」という強烈な自負心が生まれるのも当然のことでしょう。そして、こうした自負心(当事者意識)は、プロジェクトの推進者としては不可欠なものではありますが、それを内に秘めるのが「大人」というもの。

ところが、田中課長は「俺が、俺が」と表に出て、スポットライトを浴びることに喜びを感じてしまった。その結果、A取締役にやすやすと「はしご」を外される結果を招いてしまったのです。いや、もしかすると、老練なA取締役は、「君に任せるよ」という甘言で、浮かれている田中課長を”利用”したのかもしれません。

「ディープ・スキル」を発揮するためには、自らがスポットライトを浴びる「俳優」になってはいけません。自らは舞台に上がらずに筋書きをコントロールする、「脚本家」のポジションを取らなければならないのです。

(本記事は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集したものです)