写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

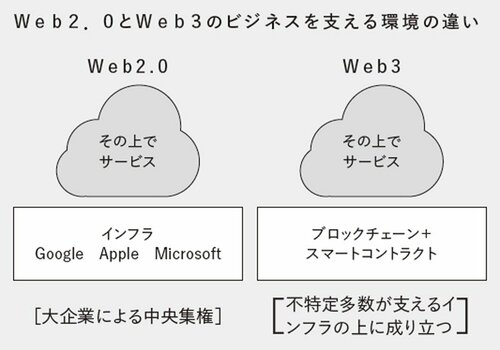

特定のサービス事業者や管理者に依存せず、自律的に運営され続けるWeb3。非中央集権的であるからこそ、永続性のあるシステムを実現できます。しかし、画期的なWeb3のビジネスにはまだまだ問題点もあります。米マイクロソフト本社でWindows95の開発に携わった“伝説のプログラマー”中島聡氏の『シリコンバレーのエンジニアはweb3の未来に何を見るのか』(SBクリエイティブ)から一部を抜粋・編集し、Web3の可能性と問題点について詳しく紹介します。

ソフトウェアは

いつか動かなくなる

Web3技術の最大の魅力とは、「永続性を持ったストレージ+コンピュータ」だという点です。正しく作られたWeb3アプリケーションは、一度ブロックチェーン上に放たれると、開発者や管理者がいなくても、スマートコントラクトという仕組みによって自律的に走り続け、世の中に価値を提供し続けるのです。

私は高校生時代から40年以上にわたってソフトウェア業界でプログラマーとして活動してきました。たくさんのソフトウェアを書いて、ユーザーに喜んでいただいたり、お役に立てたものもあると自負しています。

けれど、こうしたソフトウェアは何年かは世の中で活躍しても、10年、20年経てば消えていきます。特定のハードウェア向けに作られたソフトウェアは、そのハードウェアが製造・メンテナンスされなくなれば、やがて動かすことができなくなります。

WindowsやmacOS向けに書かれたソフトウェアにしても、OSがバージョンアップすれば、動かなくなることはよくあることです。

ユーザーから厚い支持を得ているソフトウェアならば、OSのバージョンアップに積極的に対応したり、異なるOSに移植されたりすることもありますが、絶対ということはありません。

ウェブ上のサービスについても同じことがいえます。グーグルやアマゾンのクラウドサービスなどを利用してウェブサイトを立ち上げたのであれば、そのサイトを維持するためプラットフォーム企業に使用料を払い続ける必要があります。無料で提供されているサービスもありますが、プラットフォーム企業の考え方一つでサービスが突然有償化したり、停止されたりすることはご存じでしょう。

10年前、20年前に使っていたソフトウェアや、よく訪問していたウェブサイトがいつの間にかなくなっていたというのは、誰しも経験したことがあると思います。

「人の作った作品というのは、そういう運命にあるのだ」という考え方もあるでしょう。確かに、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画だとか、ベートーヴェンの交響曲のように歳月を経ても残り続けている作品はありますが、そうしたものはごく一部に過ぎません。ほとんどの作品は、一時世間で話題になったとしても、忘れ去られ、消えていくものです。

Web3は

「永続的」なシステムである

ところが、ブロックチェーンとスマートコントラクトがその常識を覆しました。一度ブロックチェーン上にデプロイされたプログラムやデータは未来永劫存在し、作者が死んだ後も動き続けます。これは、Web3が非中央集権的であるからこそ、可能な仕組みです。

もちろん、ブロックチェーンはネットワークでつながった多数のコンピュータによって維持されているわけですから、これらのコンピュータがすべて停止すればブロックチェーンは存在できなくなります。しかし、ビットコインのブロックチェーンやイーサリアムのブロックチェーンではマイナーのインセンティブが上手に設計されているため、ちょっとやそっとのことでブロックチェーンが機能を停止するとは考えにくいのです。イーサリアムのブロックチェーンは100年後にも存在していると私は考えています。

データとプログラムが未来永劫残る。さらに、イーサリアムのブロックチェーンはオープンになっていて、誰でも利用することができます。オープンソースソフトウェアや、クリエイティブコモンズともすごく相性がよい。

こうしたWeb3の特性は、人類史において画期的なことではないでしょうか。

今目にするWeb3の多くは

Web3ではない

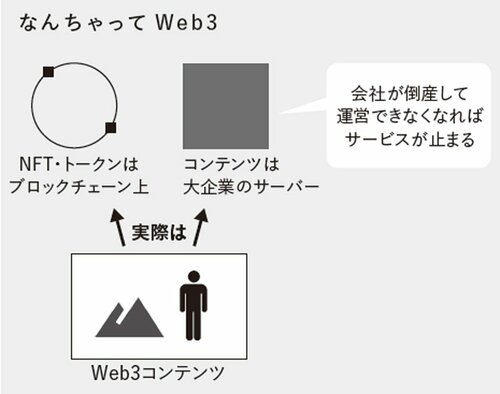

ただし、誤解を招かないように説明しておくと、現状で目にするWeb3的なものは、必ずしもすべてがWeb3ではありません。実際のところ「なんちゃってWeb3」も多いのです。

Web3と称してメタバース的な立体映像やゲームの動画が流されるのを見たことはないでしょうか? 残念ながら、現時点では、あれらはほぼ「なんちゃってWeb3」といってもさしつかえないものです。

たとえば、プレイすることで儲かると謳われる「Play2Earn ゲーム」の場合、プレイに必要なNFTや報酬のトークンは確かにブロックチェーン上に存在します。しかし、ゲーム自体は、社内外のサーバーやクラウドサービスなど従来型バックエンドを使ったウェブサービスとして作られており、会社が倒産すれば、それらのサービスも動かなくなってしまい、せっかく購入したNFTや稼いだゲーム通貨も、すべて無価値なものになってしまうのです。

Web3のメリットとして特定の国や企業に支配されないことを挙げましたが、従来の技術を併用して提供される「なんちゃってWeb3アプリケーション」は、Web2.0までの時代と同じくサービス運営会社によってコントロールされており、Web3が理想とする非中央集権的なあり方とはほど遠い状態なのです。