Photo:NASA on Unsplash

Photo:NASA on Unsplash

1990年代にインターネットが登場した際(Web1.0)、米国ではクリントン政権が情報スーパーハイウェー構想を掲げた。新しい産業を規制するのではなく、グローバルな電子商取引の可能性を見いだし、政府はその発展に寄与するものという立ち位置を定めたのだ。約30年がたち、米国は今、次世代ウェブ「Web3.0」に真剣に取り組み始めた。翻って日本ではどうだろうか? 本記事ではWeb3.0とは何か、Web3.0によって金融や組織、ソーシャルメディアがどう変わっていくかを解説する。(リップル社コーポレート戦略兼オペレーション担当ヴァイスプレジデント、京都大学大学院特任准教授 吉川絵美)

米国では国家戦略としてWeb3.0に取り組み始めた

ウェブの新たな発展段階として、Web3.0というキーワードが急速に注目を集めている。次世代ウェブとしてWeb3.0という言葉が使われ始めたのはしばらく前からだが、その定義は人によってさまざまだった。しかしここ2〜3年は、「ブロックチェーン技術を基盤とする分散型の取引機能を伴う次世代のウェブ」という定義が定着してきた。

2021年からはブロックチェーン業界だけでなく、特に米国のテクノロジー業界において、「Web3.0は90年代のインターネット革命を凌駕(りょうが)する規模の新たな革命である」という認識の下、国家戦略として政府が真剣に取り組むべき対象であるという論調が強まってきている。本記事では、そもそもWeb1.0/2.0/3.0とは何か、なぜブロックチェーンがWeb3.0実現の鍵となるのか、そしてWeb3.0によって今後実現するビジネスモデルや新たな社会について解説する。

ウェブの発展の歴史

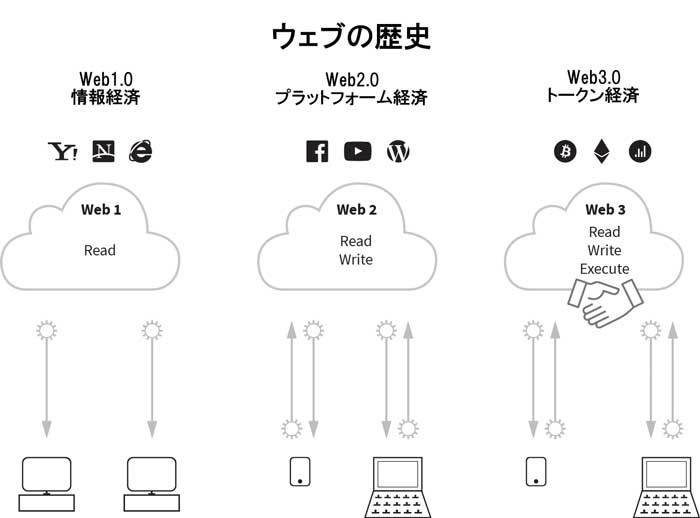

1990年代にウェブが一般に普及した際の第1世代のウェブ(Web1.0)は、コンテンツを作成・発信する側から消費する側に一方向に拡散することが中心の「一方通行のウェブ」で、「情報経済」と呼ばれた。

例えば、新聞のオンライン版ができ、インターネットで読めるようになったことにより、多くのユーザーにリーチすることができた。しかしこの頃のコンテンツは静的で、多くのユーザーはそれを受動的に読む(Read)しかなかった(図1)。

図1:ウェブの発展段階(出典:“Token Economy” Shermin Voshmgir, 2019)

図1:ウェブの発展段階(出典:“Token Economy” Shermin Voshmgir, 2019)

2000年代になると、ウェブの機能が拡張され、一般ユーザー側はコンテンツを読む(Read)だけでなく、容易に発信(Write)もできるようになった。その動きを格段に加速化させたのがフェイスブック(現メタ)やグーグルなどの「プラットフォーマー企業」の存在で、この第2段階のWeb2.0は「プラットフォーム経済」と言われるようになった。

プラットフォーマー企業は一般ユーザーの発信を容易にしたものの、その存在が巨大化するにつれてさまざまな弊害をもたらした。無数のユーザーのデータを吸い取り、それを広告などでマネタイズする中で、プラットフォーマー企業のプライバシー侵害やデータの乱用、収益最大化のための意図的なブレインハックなどが問題視されるようになった。ユーザーは自分のデータの所有権を失い、利益の多くはプラットフォーマー企業に集約し、ユーザーが搾取されるような構図になってしまったのだ。これは、当初ウェブが登場したときの、情報を民主化し、分散化するという理念からは外れ、中央集権的な社会に振り子が向いてしまったことを示している。