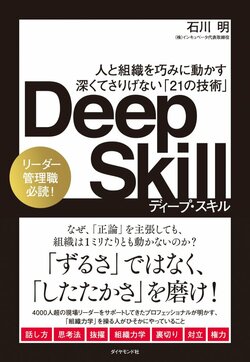

いま話題の「ディープ・スキル」とは何か? ビジネスパーソンは、人と組織を動かすことができなければ、仕事を成し遂げることができません。そのためには、「上司は保身をはかる」「部署間対立は避けられない」「権力がなければ変革はできない」といった、身も蓋もない現実(人間心理・組織力学)に対する深い洞察に基づいた、「ヒューマン・スキル」=「ディープ・スキル」が不可欠。本連載では、4000人超のリーダーをサポートしてきたコンサルタントである石川明さんが、現場で学んできた「ディープ・スキル」を解説します(本連載は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

「使命感」がなければ、

何かを成し遂げることはできない

「使命感」が最強の武器である──。

私は、そう考えています。

なぜなら、困難なプロジェクトを成し遂げようとすれば、必ず、数々の過酷な試練が降りかかってくるからです。その際に、どんなに能力やスキルに長けていたとしても、心が折れてしまえば戦い続けることはできません。これまで数多くのビジネスパーソンに伴走してきましたが、苦しい局面に幾度となく遭遇しても、最後の最後まで戦い抜いたのは、確固とした「使命感」をもつ人たちでした。

そんな姿を思い返すと、過酷な試練にも負けず、それを乗り越えていくためには、「自らの任務に格別の意義と誇りをもってあたる場合に抱く特別な感情」=「使命感」こそが最強の武器なのだと深く思うのです。

「不安」よりも「ワクワク感」が勝る

私自身、そうでした。

20年以上前のインターネット黎明期に、オールアバウトを成功に導くべく、仲間とともに奮闘していた頃は、「既存メディアよりも読者に寄り添うネット・メディアを成功させて、もっと公正な社会を実現する」という「使命感」を心の支えにしていました。いま振り返っても、この「使命感」がなければ、途中で心が折れていたかもしれないと思っています。

ただし、決して「美談」を語りたいわけではありません。むしろ、逆です。一見すると高邁な「使命感」ではありますが、その根っこには、私の強い「怒り」の感情がありました。そして、強い「怒り」を根っこにもつからこそ、その「使命感」は私を支え続けてくれたのだと思うのです。どういうことか? それを明らかにするために、当時のことを振り返ってみたいと思います。

始まりは、「ワクワク感」でした。

オールアバウトの創業メンバーとして声がかかったときは、まだインターネット前夜。私にもわからないことだらけでしたから、正直、「うまくやり遂げることができるだろうか?」「無惨に失敗するのでは?」という不安もありました。

しかし、その「不安」よりも、「ワクワク感」のほうがはるかに大きかった。

インターネットの普及率が急激なスピードで上がっていく中、世の中がこれから大きく変わっていくのは確実。その「歴史的」な変わり目に、自分もプレイヤーとして関わっていくことに、強烈な「ワクワク感」を覚えました。だからこそ、リクルートから転籍をして、退路を断ってオールアバウト社の起業に参画したのです。

このように、何かにチャレンジする第一歩を踏み出すときには、「面白そう」とか「楽しそう」といった、ポジティブな感情が背中を押してくれるものです。それは、オールアバウトの創業に関わった、他の仲間たちも同じだったと思います。創業当初、日夜仕事に追われながらも、彼らと飽きることなく夢を語り合ったのを懐かしく思い出します。

「ワクワク感」だけでは、

難局は乗り越えられない

しかし、「喜」や「楽」といったポジティブな感情は、長く持続するものではありません。いや、苦しい局面に遭遇したときには、そのような感情は吹っ飛んでしまうというべきかもしれません。

実際、私も、オールアバウトの事業を進めるなかで、想像もしていなかったような苦難に見舞われて、心が折れそうになったことが何度もあります。そんなときには、「喜」や「楽」などという感情は吹き飛びます。それどころか、「なんで、こんな苦労をしてるんだ?」などという思いがよぎった瞬間すらあったのです。

そんなときに、私を支えてくれたのは「怒り」でした。

私がリクルートに新卒で入社したのは1988年。その年に、あの「リクルート事件」が始まりました。

若い人はご存じないかもしれませんが、リクルート創業者の江副浩正氏が贈賄罪で逮捕されたほか、何人もの大手企業の社長が交代したうえに、「時の内閣」が吹き飛んだほどの大事件。マスコミは連日のように報道合戦を繰り広げ、世の中に「リクルート=悪」という印象を刻みつけました。

これが、新入社員だった私に大きなインパクトを与えたのは当然のことです。「事件の真相」についてはここで論じませんが、リクルート社員として事件の渦中にいた者の一人として、当時のマスコミ報道はあまりにも偏向していると思わざるを得ませんでした。

とにかく悔しかった。周囲の上司や先輩が、「世の中の“不”を解消して、お客さまに喜ばれる」ために、真摯に仕事に向き合っていることを私は知っています。

にもかかわらず、急成長を遂げていたリクルートを「虚業」と決めつけ、「社会的な価値の低い企業」と一方的に断罪するマスコミ報道は、私の目には不公正なものにしか見えませんでした。

しかも、“あることないこと”を興味本位で書き立て、なかには、リクルートを「利狂人(利益に狂う人)」などと表現するメディアすらありました。そのような「溺れる犬は石もて打て」といわんばかりの報道に、強い「怒り」を覚えたのです(この「怒り」には、社会に正当に認められない「哀しみ」も同居していました)。

だから、私は、若い頃から、「自分の携わる事業が、社会的な価値の高いものであることを示して正当に認められたい」という強い思いをもっていました。これこそが、私がリクルートで、「世の中の不満、不安、不平などの“不”を解消する」ために新規事業を提案し続けた最大の原動力でした。いわば、「怒り」が私の原動力だったのです。

強い「怒り」が、自分を支えてくれる

そして、この「怒り」が私を支えてくれました。

そもそも、オールアバウトにおいて、さまざまなジャンルの専門家に「個人」として情報発信する場所を提供することにした理由のひとつには、一部のマスコミが情報発信のプラットフォームを独占していることに対する反発心がありました。

さらに、読者に徹底的に寄り添った「公正な情報」を発信することにこだわったのも、時に「偏向報道」に陥る既存メディアと同じ轍を踏まないためでした。そのために、トップクラスの専門家に執筆陣に加わっていただき、その知見をうまく引き出すために編集者をつけ、徹底したコミュニケーションを取る手間を絶対に惜しまないと心に決めたのです。

しかし、その理想が簡単に実現できるわけではありません。

オールアバウトが軌道に乗るまでには相当の時間を要し、その間、紆余曲折を余儀なくされました。

計画どおりに収益性を高めることができず、証券会社のアナリストから収益効率の悪さを指摘されたこともありました。それでも、私たちは、どんなに収益効率性が悪くとも、絶対に「記事作成」の手を抜くことはしませんでした。

もっと楽に「儲ける」方法はあったのかもしれません。

しかし、読者に徹底的に寄り添った「公正な情報」を発信するのが私たちの生命線。「こんなことで、負けられるか」という意地がありました。日夜、必死で頑張る編集部のメンバーらを励ましながら、なんとか踏ん張り続けられたのは、私のなかに「既存のマスコミ」に対する「怒り」があったからです。

「怒り」を「使命感」に昇華したとき、

大きなパワーが与えられる

あるいは、当初、オールアバウトの大株主だった、米国のアバウト社からの圧力に苦しんだこともありました。

当時は今と違い、「バナー広告」か「テキスト広告」が主流でしたが、私は、「記事風広告」(詳しくはこの記事を参照)を主軸にするという考えをもっていました。

それにはいくつもの理由がありましたが、私にとって特に重要だったのは、オールアバウトというメディアには、専門家に「読者目線」で執筆していただいた「信頼できる記事」だけが載っているべきだというこだわりでした。たとえ広告であっても、読者目線で価値のある情報に加工・編集し、読者にとって「信頼できる記事」にする必要があると考えたのです。

ところが、米国のアバウト社の役員は大反対。

「記事風広告」は、営業や制作に手間がかかりすぎるから、米国のアバウト社と同様に「バナー広告」でいくべきだと強硬に主張したのです。大株主の反対ですから重い。私は重圧にさらされて、非常に苦しい立場に置かれましたが、ここでも「こんなことで、負けられるか」と踏ん張りました。

何度も会議を重ね、その度に押し問答が続きましたが、最終的には「アメリカと日本では市場構造が違うので、我々に任せてほしい」と押し切りました。その後、メディアとしては順調に読者を増やしているのに、「記事風広告」の売上がなかなか伸びず、不安に押しつぶされそうな時期もありましたが、なんとか持ちこたえ、数年かけて収益の柱へと育て上げることに成功。インターネット時代の新しいメディアを「形」にすることができたのです。

「怒り」を「使命感」に昇華したとき、

大きなパワーが与えられる

この間、苦しい局面で私を支え続けたのは「怒り」でした。

「怒り」があったからこそ、「こんなことで、負けられるか」と踏ん張り続けることができたのです。

そして、こうしたいくつもの難局を乗り越えることによって、その「怒り」は次第に、冒頭でお伝えした「既存メディアよりも読者に寄り添うネット・メディアを成功させて、もっと公正な社会を実現する」という確固たる「使命感」へと昇華されていきました。この「使命感」こそが、オールアバウトを成功に導く原動力になったのだと思うのです。

だから、私は、「使命感」は綺麗事ではないと思っています。

本物の「使命感」の根っこには、「怒り」や「哀しみ」などのネガティブな感情があると思うのです。

実際、成功した起業家のお話を伺うと、しばしば「怒り」や「哀しみ」を伴う原体験を口にされるものです。「こんな哀しい気持ちはもう他の人には味わわせたくない」「今の世の中の仕組みは許せない」……。そのような憤怒ともいえる強い気持ちを「使命感」へと昇華させることで、多くの味方を増やすとともに、起業に伴う荒波を乗り越えるエネルギーにされているのでしょう。

「怒り」はとても強いエネルギーですから、その使い道を誤ってはなりません。「怒り」に翻弄されるのは論外ですが、それを抑圧しようとしても限界があります。そうではなく、その感情を「使命感」へと昇華できたとき、私たちには、困難な仕事を成し遂げるだけのパワーが与えられるのです。これこそが、最大の「ディープ・スキル」だと私は考えています。

(本記事は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集したものです)