4月になって新しい会社や新しい部署で働き始め、上司が変わった人も多いだろう。コンサル22年の知見を凝縮した『頭のいい人が話す前に考えていること』を上司した安達氏は、3000社1万人ものビジネスパーソンと対峙した経験から、優秀なプレーヤーがいても衰退していく「ざんねんな上司・職場」の特徴に気づいたと言う。本人がどれだけ優秀でも、ざんねんな上司がつくと時間も精神も搾取され、しまいには悲劇を起こしかねない。本記事はAI時代に淘汰されない、「知性」と「コミュニケーション」の新法則を綴った書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』には入りきらなかった、避けるべき上司・職場について記述した。

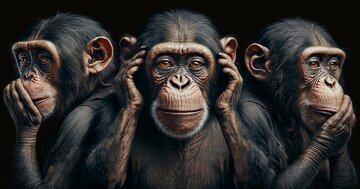

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

経験が長い=偉い?

近年、仕事が専門化してきているので、「上司より現場の部下のほうが専門能力が高い」という傾向が強くなっている。

一昔前は、このような状況は少なかった。

例えば、定型の事務や工場での作業などは、必要な知識が大きく変化しないので「経験が長い人」のほうが有利だった。

あるいは、訪問営業なども顧客とのつながりが濃い、経験年数が長い人物が、仕事の成果を出しやすい。

つまり、「経験が長い=能力が高い=偉い」という図式が成立するのだ。

しかし、昨今の非定型業務、例えばシステム開発、マーケティング、データ分析、新規事業の立ち上げなどの仕事では、一概にそうとは言えない。上記の図式が成り立たない。

その場での課題解決力が重要になってくるこれらの仕事は、地位や経験年数が必ずしも有利になるわけではない。正確に言えば、経験さえあれば課題が解決できるわけではないのだ。

市場は常に変化し、それにともない新たな課題が生まれる。そのような状況では、新しいアイデアの創出や新技術への適応スピードなどが求められ、「常に学習し続けている人物」が、圧倒的に能力面で高くなる。

*

例えば、医師の世界でも、このような傾向が見られる。

ハーバード・メディカルスクールの研究チームは、医師が提供する治療の質と、医師の経験年数の関係を調べた。

すると、経験が豊富なはずの、年長の医師のほうが経験年数の少ない医師と比べて知識も乏しく、適切な治療の提供能力も低いことがわかった。

経験を積むほど医師の能力が高まっているという結果が出たのは、62本の研究のうちわずか2本だった。

これは、看護師においても同様で、極めて経験豊富な看護師でも、平均してみると看護学校を出てほんの数年の看護師と治療の質は全く変わらないことが示されている。

(出典:『超一流になるのは才能か努力か?』アンダース・エリクソン著/土方奈美訳/文藝春秋)

*

知識労働者は「学習」を怠ったとたん、平凡になってしまうのだ。

一般的には能力的に優れ、実績をあげた人間が、上司のポストに就く。

しかし、その地位を得ると知識の更新(学習)を怠る上司は少なくない。

さて、ここからが本題だ。

注意すべき、避けるべきは、知識の更新なしに経験が長いだけの人が偉いとされる職場だ。

「経験が長い(知識の更新なし)=能力が高い=偉い」

の図式が成り立たないはずなのに、成り立っている職場には要注意だ。

このような組織には、ある悲劇が起きる。

まずは、ざんねんな上司の登場だ。

その残念な上司の特徴とは……