日本企業で最大級規模のM&Aを成功させてきた、JTこと日本たばこ産業。そのM&Aの事前準備と統合のベースになったのが、中期計画「JT PLAN-V」による徹底した合理化や人事制度改革だった。社内外から反対意見が噴出するなか、どのように計画を策定し、実現にこぎつけたのか。同社元副社長の新貝康司氏が「全社戦略セミナー」Day2(2023年8月31日開催、経団連事業サービス・ダイヤモンド社共催)で語った講演「“大規模M&A=有事”をてこにした企業改革」の内容を前後編に分けてダイジェストでお送りする。この後編では、痛みを伴う改革だった中期計画「JT PLAN-V」を実行するにあたり、どのように幹部を説得し、ステークホルダーに得心してもらって進めたのかなどが赤裸々に語られる。

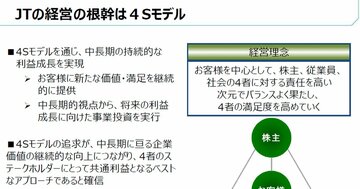

民営化後、自力の多角化や海外展開などで失敗続きの10年を経て(詳しくは前編)、1995年頃から戦略を転換しました。どのような手を打ったのか。

JTグループの歩み(JT発足と戦略の方向転換)*新貝氏の講演資料より

JTグループの歩み(JT発足と戦略の方向転換)*新貝氏の講演資料より拡大画像表示

まず、今もJTの経営の根幹となっている「4S(ステークホルダーズ)モデル」の原型と、キャッシュフロー経営を導入しました。これらを導入した理由は、海外でたばこ事業の大型M&Aを実施せざるを得ないことが分かり、その準備のためでした。

先にも述べたとおり(前編)、1988~89年から盛んに多角化をしたのですが、もともと目的も手法も間違っていたので、ことごとく失敗しました。1995年には「選択と集中」を標榜して、その後たばこ事業と医療用医薬品事業、食品事業以外はすべて撤退していきます。

「選択と集中」という言葉はのちに巷(ちまた)でよく聞くようになりましたが、当時、これを標ぼうした会社はほとんどありませんでした。逆を言うと、我々はそのぐらい切羽詰まっていたわけです。ちなみに振り返ってみれば1995年はGDPデフレーターがマイナスになりデフレが始まった年であり、このタイミングで「選択と集中」に取り組みはじめたことは結果論として幸いでした。

反転に向けて1990年代半ばに戦略を転換し、改革を始動

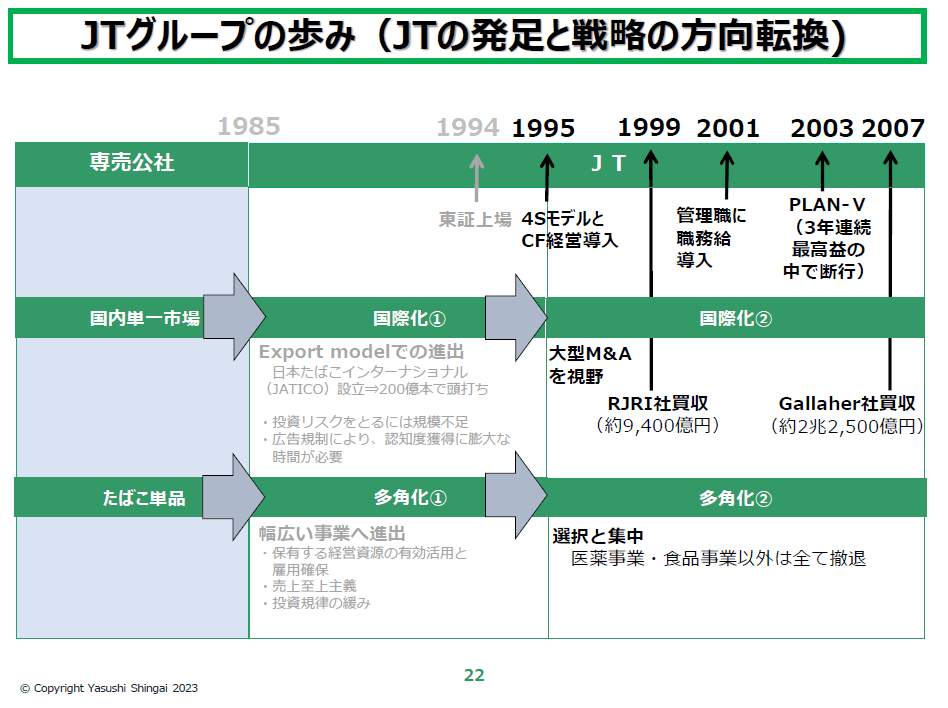

1995年に定義した「4Sモデル」では、中心に「キャッシュフロー」を配置していました(下図の右側)。

JTの経営の根幹である「4Sモデルの定義と、歪んだ4Sからの脱却」(@ copyright Japan Tobacco Inc. 2023 新貝氏の講演資料より)

JTの経営の根幹である「4Sモデルの定義と、歪んだ4Sからの脱却」(@ copyright Japan Tobacco Inc. 2023 新貝氏の講演資料より)拡大画像表示

今は中心に「お客様」を配置しています。当時、中心に株主を据えてしまうと、JTの100%株主であった大蔵大臣(現財務大臣)のために仕事をするのかと、誤解する人も出そうでした。このため、企業価値を構成するのはキャッシュフローの創出力だ、という認識のもと、真ん中に「キャッシュフロー」を配置しました。それまで、利益やキャッシュフロー創出に対する社内のマインドシェアは非常に低く、これを変えていく必要もありました。

「従業員」の満足度は非常に高かったのですが、ぬるま湯の中での“誤った”満足度でした。大勢の社員が「ゲマインシャフト」的な(家族や地域などで自然発生した集団において、構成員の満足度を高めることに重きが置かれる)考え方に偏っていました。「国際化しかない」と考えていた心ある先輩たちは、「ゲゼルシャフト」的な(構成員各自の価値観より集団の目的達成を重視する)発想に寄せていきたがっていたのですが、簡単にはいきませんでした。

ただし、何かと議論を生みやすいたばこを主業にしていたため、「社会」に対する関心度は非常に高かったといえます。一方、専売公社時代は基本的に配給制度だったため、お客様の満足度を高めるといったマーケティング的な発想はまだまだ不十分でした。

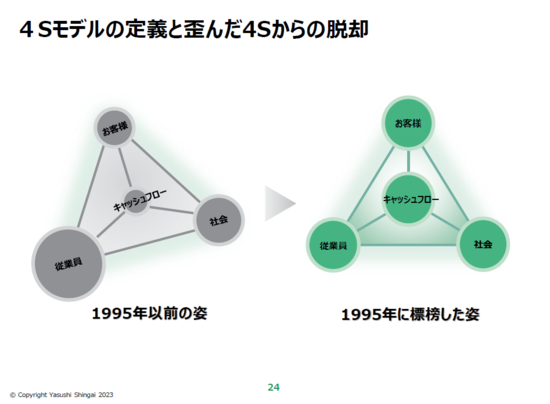

また、この4Sモデルと同時期に「獲得すべき企業特性」を定義して、これが企業文化を変革する礎になりました。

「獲得すべき企業特性」を定義

「獲得すべき企業特性」を定義拡大画像表示

変化をチャンスととらえて行動する文化を根付かせる――そのためには、自分を日々新たにして、機動力を上げて、変化に適応していかなければなりません。その中心として「多様性」が源になる、と考えたのです。

1998年頃から「2005年にマールボロライセンスを終了するには、どんな準備をすべきか」について、当時の同僚で後に社長になった小泉光臣さんと共に、今でいうバックキャストをして考えました。マールボロライセンスが終了すると、2005年頃には国内事業量12%減、営業減益500億円(連結営業利益の30%相当)もの負のインパクトが発生することが分かっていました。

しかし先にも述べたとおり、いったん更新すれば追加投資して成長を約束せねばならず、それでも先でまたライセンスの更新ができるか保証はありません。欧州の旧専売国のたばこ会社の多くは、同様のライセンスでマールボロが大きなプレゼンスになったのち、ライセンスを更新してもらえず経営状態が悪化し、その多くが買収対象になっていったのです。しかも1999年にJTはRJRIを買収したことから、海外ではマールボロブランドと戦うというねじれた構図にもなっており、みずから未来を切り開くにはライセンス終了を決断せねばなりませんでした。その前提で1998年から検討したのが次のような点です。

・事業の「選択と集中」を早期にしっかり行わないと、マールボロライセンス終了の減益インパクトを緩和できない。

・5000名規模の合理化をしないと、減益インパクトを相殺できない。結果、数年後には国内たばこ事業が赤字転落するため、さらなる国際化はおろか、会社も存続が危ぶまれる。

・しかし、将来の危機に備え、今、希望退職を募るには相当手厚い退職パッケージを用意する必要がある。

手厚い退職パッケージを伴う希望退職を募ると、腕に覚えがある人から辞めてしまう恐れがあります。その前に、職責に給料がつく職務給型(今でいうジョブ型)の人事制度に変え、若い人材の抜てきもできるようにしました。

これらの検討を踏まえて策定したのが、2003年に発表した中期計画「JT PLAN-V」で、非常にドラスティックな内容でした。この「PLAN-V」の実現なくして、のちのギャラハー買収もできなかったことは明らかです。

みずから組織に「有事」を作り出す

「PLAN-V」の骨子は下図のとおりでした。

中期経営計画「JT PLAN-V」の骨子(2003年8月発表)

中期経営計画「JT PLAN-V」の骨子(2003年8月発表)拡大画像表示

22工場を10工場まで減らし、単体の社員は1万7000名から1万1000名体制にしました。その希望退職に際しては、平均して通常の退職金に賞与も含めた年収3年分を足すなど、手厚い退職パッケージを用意しました。また、再就職希望者には、最後の一人までプレースメントのサービスを提供して再就職先をあっせんしました。

これらの施策は、3年連続最高益のときに実施したからこそ、やり遂げることができたのです。業績が悪い時では決してできなかったでしょう。なにしろ、PLAN-Vの策定プロジェクトを立ち上げるだけでも、経営陣を説得するのに1ヵ月以上かかりました。まだ部長だった小泉さんと私は、当時の役員たちに対して「あなたたちは、逃げられるからいい」「しかし、我々や我々の後進の人たちはそうはいかない」と匕首(あいくち)を突き付けるような議論を続け、「失礼なことを言うな!」と怒鳴られながらもプロジェクト発足の説得をして回りました。

日本たばこ産業(JT)株式会社

日本たばこ産業(JT)株式会社元代表取締役副社長

新貝康司(しんがい・やすし)氏

1980年京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、日本専売公社(現JT)入社。89年に渡米し、抗HIV薬Viraceptの開発等、米国製薬・バイオベンチャーとの数々の共同研究開発提携案件を発掘、推進。96年、JT本社にて経営企画・財務戦略を担当後、取締役執行役員財務責任者(CFO)を経て、日本、中国以外のたばこ事業の世界本社であるJT International S.A.にて2007年 英国ギャラハー社買収・統合を指揮。11 年、代表取締役副社長兼副CEOに就任、18年退任。22年4月より(株)新貝経営研究所代表取締役。第一生命ホールディングス株式会社、西日本電信電話株式会社、オリンパス株式会社といった大企業の社外取締役を務める一方、 スタートアップの株式会社エクサウィザーズ、株式会社オープン・エイトの社外取締役や、VCファンドAnri 顧問、製薬スタートアップのリボルナバイオサイエンス顧問を務め、複数のエンジェル投資を手がける。2014年以降、リクルートHD、アサヒグループHD、三菱UFJフィナンシャル・グループの社外取締役を歴任。

このPLAN-Vは、大変ドラスティックで「有事」状態をみずから招くことになるため、社長直轄のプロジェクトにしてもらいました。意思決定会議、プロジェクトメンバー会議、課題ごとの分科会をつくって、意思決定会議は毎週1回、その日の議題について結論を得るまでエンドレスでやることにしていました。

計画の討議と策定においては、まず徹底的な現実直視が必要でした。このままでは国内は数年後に赤字転落する。それでは、国際化を推し進めるほか生き残る道はないにもかかわらず、それも実現できなくなるという危機感を共有しました。そして、現実とのギャップをどう埋めていくべきか、知恵を出し、決断する勇気をもって戦略を再構築していきました。さらに、社員や外部のステークホルダーが納得してくれる“腹落ち感”をいかに得られるかにも腐心しました。

ステークホルダーごとの対話においては、何をどう達成して、どんなメッセージを伝えて、誰が責任をもってやるのか、事前に細かく決めました。労働組合、工場の立地する行政の首長さんたち、葉たばこ耕作組合の方たちなど、ステークホルダーのみなさんからの賛同を得るための対話を重視しました。経営陣と社員の対話についても、計27回4100名と実施したほか、管理職2500名とも変革リーダー研修をして、360度評価を経て希望退職に応諾するか否かの参考にもしてもらいました。

当時の社長も、毎週のように管理職研修で講話をして、次のような話をしてくれました。

「私たちは瀬戸内航路の船の乗組員だったけれども、1999年のRJRI買収で太平洋航路の船に変わったんです。今回のPLAN-Vは、別の内海航路に乗り換えるか、太平洋航路で頑張るかの選択肢を提示する施策です」

早期退職を実施して6000名が去った後に、残った社員たちが「次は自分ではないか」と疑心暗鬼になったり、なんてひどい会社だと不信感を持ったりすると、次の成長につながる力が出ません。

一方、大きな変革をやろうとすると、抵抗は本能的に出てくるものです。これまでどおりの仕事をしていたほうが、目先に偽りの安心感があるから、抵抗が出るのは当然のこと。それでも、自分たちはなぜ「JTになったのか」つまり、「国際化しか生き残る道はないんだ」という原点に立ち戻り、そのために今JT PLAN-Vを実行する必要性を説き続けました。

PLAN-Vで得られた教訓とは?

「PLAN-V」から得られた変革実行への教訓はいくつもあります。

この点は、買収も同じ。実際、JT PLAN-Vのプロジェクトメンバーからは、後年、2012年に社長になった小泉さん、現在、会長をしている岩井睦雄さん、社長の寺畠正道さんをはじめ、副社長、役員になった人材が多く輩出された。

・完全に追い込まれる前でないと、変革はできない。

・変革を検討するときに、成果をあげるのは個々の人材であることを忘れない。キー人材をいかにリテンションするかが重要。

・変革のために将来を洞察して、バックキャストして今やるべきこととその順番を決めておく。このままいくと、どうなるのか、まずは現実を直視することが何より大切。

・社員の腹落ち感を上げて、自分事化を助ける工夫をする。

そして、これだけの改革を仲間と進めるにあたって私自身がどうして腹をくくれたのか――。今思い返すと、これはおごりからではなく、1996年に経営企画部に配属されたときから、自分はオーナー社長のつもりで仕事に取り組んでいました。そうすると、目先ではなく10年後や20年後にどうしたいか考えます。それがバックキャスティングの発想にもつながったと思います。

もう一つ、現状に満足するのは簡単だけど、そうすると将来はないんじゃないか、という強迫観念をもっていました。それが、みずからを変えていくドライビングフォースになったと思います。米国で仕事をしていた時代に、分子生物学革命が巨大製薬企業に与えた影響や、マイクロプロセッサの登場で巨大企業IBMが凋落していったことを目の当たりにしたことがその源にあります。