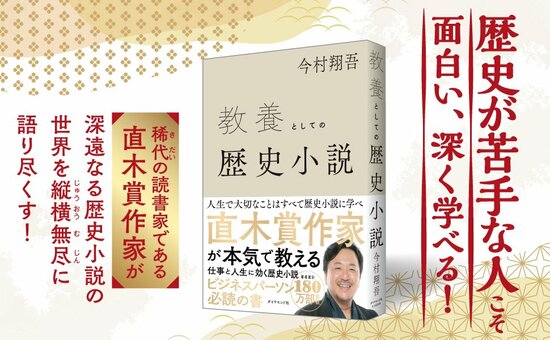

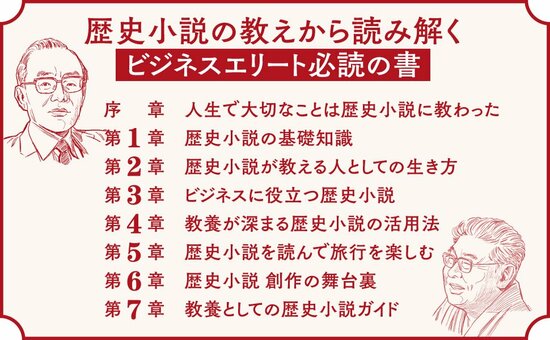

直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

死について考える

キッカケになる身近なもの

善し悪しの問題ではなく、新型コロナの蔓延によって、戦後の日本人からは「自分がいつ死ぬかわからない」という感覚が徹底的に失われたということを実感させられました。

ことさら死を怖がるのでもなく、命を軽んじるのでもなく、日本人はもっと死について考える必要があります。

そのきっかけとなり得るのが歴史小説ではないかと考えています。

避けて通れないものとして

死を受け入れようとする

武士の切腹や戦時中の特攻隊のイメージから、海外では日本人が「名誉の死を望む民族」と評されることがあります。

しかし、日本人は死を望む民族だったわけではありません。

本心では死を怖がり忌避しつつも、避けて通れないものとして必死に受け入れようとしてきた民族ではないかと思うのです。

歴史小説は

生と死を考えるテキスト

歴史に名を残す英雄も、死を意識しながら、自分の生を精一杯生き抜いた人たちでした。

私たち歴史小説家は、そんな人物をとり上げて物語にしているわけです。

歴史小説が、生と死を考えるテキストになるのも必然といえます。

池波正太郎の

死をめぐる一節

歴史小説家の中でも、生と死を強く意識していた書き手として思い浮かぶのは、なんといっても池波正太郎です。

池波正太郎は死をめぐって、しばしば次のようなことを書いています。

「確実にいえるのは、人は生まれた瞬間から死に向かって近づいているということだ」

池波正太郎の死生観から

影響を受けて自問自答

私自身、池波先生の死生観から多大な影響を受けています。

作品を読み込んでいた中学生の頃から、いずれ死ぬなら自分はこの世界に何を残せるのだろうと考えるようになりました。

一種の中二病かもしれませんが、本気で自問自答を繰り返していました。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。