価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になってくるのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

しょぼいアイデアは、アイデアとは呼べない?

アイデア発想を阻害している3つ目の思い込みは、「世の中を変えるような大きなアイデアでなければアイデアとは言えない」という思い込みです。

アイデアを評価するときに、どれだけ斬新で新しいものなのか、といった「新規性」と、どれだけ課題に対して効果のあるものなのか、という「有用性」の掛け算で考えることが多いでしょう。

そのときに、どちらも最大限に振り切った「最高の新規性×最高の有用性」のものを出さないといけない、と思い込んでいる人が多いように思います。

それは、歴史に残るようなすごいアイデアをベンチマークにしているからです。

誰もが知っているというのは、世の中で「好事例」として取り上げられているような大ヒット商品や画期的な発明などのことです。

そんなレジェンド級の大きなアイデアをベンチマークにしたら、どんなアイデアも「取るに足らないもの」として否定されてしまうでしょう。

しかし、想像してみてください。そんな、社会を変えるような革新的アイデアは、発想した段階から「これは世の中を変えるアイデアだ」と確信していたものなのでしょうか。

そうではなく、これは可能性があるかもしれない、というわずかな期待を持ち、それを検証し広げて、世の中に投げかけて、次第に広がっていったというもののほうが多いのです。

そう考えると、ホームランのようなアイデアなのか、と最初に判断するよりも、少しでも新規性や有用性の「芽」があるのか、という視点でアイデアを見るべきなのです。

創造性の4タイプ

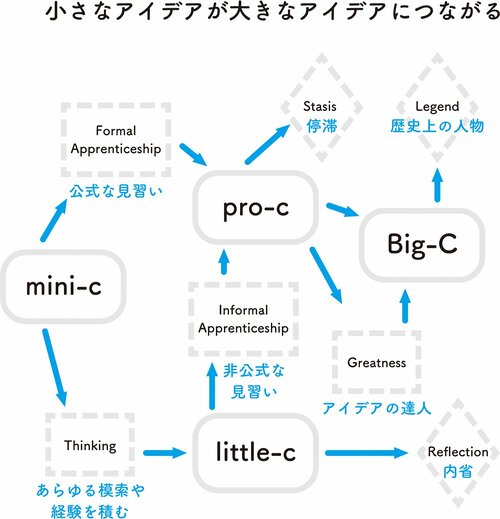

アイデアや創造性の研究を少し見てみましょう。創造性の研究において、アメリカの心理学者ジェームス・カウフマンたちは、下図のように創造性のタイプについて4Cというタイプを示しています。

1 Kaufman, James C., and Ronald A. Beghetto. “Beyond big and little: The four c model of creativity.” Review of General Psychology 13.1 (2009)

アイデアを出すチカラは、技術や経験によって得られるものですが、一朝一夕で、トッププレイヤーのようになれるわけではありません。この連載でもお伝えしていくフレームワークを知ったとしても、それを使いこなして自分のものにするには、それなりに時間もかかります。技術の習得には、成長の段階があるのです。

下図のように、小さな創造性から大きなものへとつながっているようです。いきなりBig-Cを狙うというよりも、まずはmini-c といった内的な創造性に着目し、「経験、行動、出来事の斬新で個人的に意味のある解釈」を大切にしてコツコツとはじめてみましょう。そんな小さなアイデアの中に、大きなアイデアにつながる芽があります。

最初から完璧なアイデアを出す必要はない

この成長の段階があるということに補足して、お伝えしたいことがあります。それは、「適切な段階で、適切な学びをするべき」ということです。スポーツを例にとってみればわかりやすいでしょう。

たとえば、サッカーボールに初めて触れる人に対して、最先端のチーム戦術を徹底的に叩き込むことは、サッカーがうまくなるための近道ではないでしょう。その前に、ボールを的確に止める、ボールを的確に蹴る、という基礎技術の習得が大事です。

私が、アイデアをひとつも持っていくことができなかった新人の頃に、頭の中で反芻していた言葉があります。それは、「アイデアとは、複数の問題を一気に解決するものだ」というものでした。

これは、『ドンキーコングシリーズ』や『スーパーマリオシリーズ』の生みの親として知られる任天堂のプロデューサー宮本茂さんの言葉です。

これは、とても正しい示唆です。しかし、この情報が、当時の私にはアイデアについてブレーキをかけてしまっていた原因でもありました。

これは、先ほどの4Cでいうと、Big-Cやpro-cのアイデアを出すときに示唆となる言葉です。それらを出すことができるレベルにまで到達していれば、何も問題はないのですが、アイデアを生みだすことが素人レベルの私にとっては、アイデアそのものへのハードルを上げてしまい、どんなアイデアでも取るに足りないアイデアだと思ってしまう原因にもなっていたのです。

アイデア発想にブレーキをかける3つ目の思い込みとして挙げた「ホームランのアイデアでなければならない」というのは、ひとつのアイデアですべての問題を解決しなければいけない、というものです。

これは、真面目で勤勉な人ほど持ちやすい思い込みです。自分だけで、なんとか現状を打破しないといけない、という責任感が強い人ほど、自分のアイデアのハードルを高く持ちすぎているように思えます。

しかし、ビジネスは、基本的にチームで行うものです。最初から完璧なアイデアを出す必要はありません。それよりも、アイデアの芽となるようなものをチームに提示して、それをみんなで発展させていけばいいのです。

(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社Que 取締役

クリエイティブディレクター/コピーライター

1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。

2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。

2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。

2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。

2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。

受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。