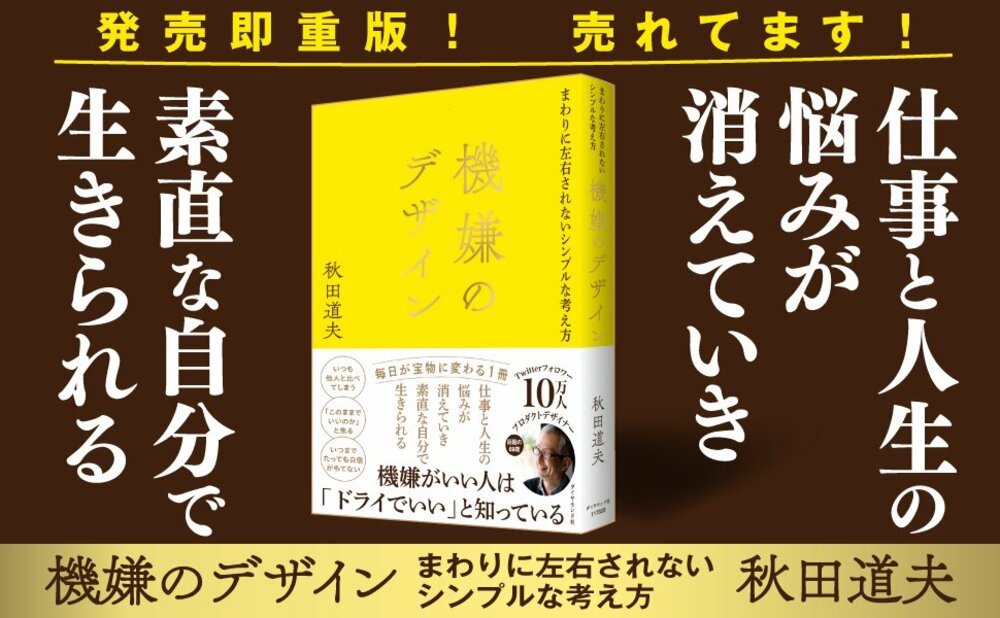

機嫌がいい人は「ドライでいい」と知っている──。そう語るのは、70歳のプロダクトデザイナー・秋田道夫さんです。誰もが街中でみかけるLED式薄型信号機や、交通系ICカードのチャージ機、虎ノ門ヒルズのセキュリティーゲートなどの公共機器をデザインしてきた秋田さんは、人生を豊かに生きるためには、「機嫌よくいること」「情緒が安定していること」が欠かせないと語ります。

そんな秋田さんの「まわりに左右されないシンプルな考え方」をまとめた書籍『機嫌のデザイン』は、発売直後に重版と話題を呼び、「いつも他人と比べてしまう」「このままでいいのか、と焦る」「いつまでたっても自信が持てない」など、仕事や人生に悩む読者から、多くの反響を呼んでいます。悩んでしまった時、どう考えればいいのでしょうか。本連載では、そんな本書から、「毎日を機嫌よく生きるためのヒント」を学びます。今回のテーマは、「年齢を重ねても仕事が絶えず、活躍し続けるために必要なこと」について学びます。(構成:川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「忙しくても機嫌がいい人」と「いつも仕事に追われている人」の差はどこにある?

「誰よりも仕事が速いのに、なぜかいつも暇そうな人」。

あなたも、そんな人に会ったことはないだろうか。どの組織にも一定数いる、謎の人種である。

営業成績はトップクラス、部下の指導もして、プレゼンも任されている。取引先とのコミュニケーションもうまいので、よく会食などに参加しているし、当然、社内での飲み会にも顔を出す。

どう考えてもとんでもなく忙しいはずなのに、いつ会っても機嫌がよく、「大丈夫大丈夫。俺、めっちゃ暇だから」などと飄々としている。イライラして、話しかけるなオーラを放っている……なんてこともないので、まわりからも頼りにされやすく、おかげで、新しい仕事がどんどん増える。その分、評価もうなぎ登りだ。

そんな、とても同じ人類とは思えないほど、ズバ抜けて仕事が速い人。

いったいどうやって仕事をこなしているのだろう。そして、それだけの仕事を抱えているのにいつも情緒が安定しているのはなぜなのだろうと、前から不思議に思っていたのだが、今回、『機嫌のデザイン』を読んでいるとき、「これだ!」と思う箇所があった。

本書の著者はプロダクトデザイナーの秋田道夫さんだ。駅にある、交通系ICカードのチャージ機や、街中にある「LED式薄型信号機」などのデザインを手がけた人である。70歳の現在も、現役のデザイナーとしてさまざまな仕事を手がけているという。

本書には、これまでの人生経験で培った、秋田さん流の「機嫌をデザイン」する心がまえがまとめられているのだが、どれもこれも、「あ、そうか、言われてみればそうじゃないか」と、何も違和感なく、スーッと馴染んできてくれる言葉ばかりなのだ。

びっくりしたのは、第3章「仕事をデザインする」というチャプターを読み進めていたときだった。

本書には、秋田さんの考え方を、編集者が質問しつつ掘り下げていく過程が描かれているのだが、そのうちの一つに、こんな1コマがあったのだ。

それはね、わたしは暇だからですよ。(P.147)

あっ、まさに、「誰よりも仕事が速いのに、なぜかいつも暇そうな」あの人種だ! と思った。

街中にある公共機器をはじめ、ボディソープのボトルや水筒、トートバッグなど、さまざまなプロダクトのデザインをしている秋田さんである。忙しくないはずがない。おまけに、ブログやX(旧Twitter)で発信もし、さらにこうして本の出版までしているのだ。こんなに引っ張りだこで、「暇」なはずがない。

にもかかわらず、やはり秋田さんの言葉を読んでいくと、やはり、ゆとりがある。心に余裕があり、焦っていないようすが文章からも伝わってくる。

納期に9割を出すより、翌日に5割で出す

どうやって仕事をこなしているのだろう。読み進めていくと、こんな言葉があった。

時間をプレゼントして、相手に委ねる。(P.146)

50%でもいいから早く出すことで、相手の方向性の確認ができる。間違っていても修正ができるから、ということだそうだ。

さらに、他の人の半分の時間で、八割まで仕上げることを、仕事のポリシーとしているという。

たぶん八〇%から九〇%への一割の磨きに、〇%から八〇%までにかけた時間と同等の時間がかかって、さらに九〇%から九九%までの仕上げには倍の時間がかかります。(P.148)

相手との意見の食い違いを防ぐためには、完璧でなかったとしても早めに見てもらうことが必要。

たしかに、「仕事がズバ抜けて速い人」の働き方をふりかえってみると、中途半端でもはやめにキャッチボールを開始していた人が多かったように思う。

何かしらのボールを投げてみて、相手の反応を見る。コミュニケーションを取りながら、完成度を徐々に上げていくイメージだ。

「仕事が遅い人」に欠けている1つの視点

しかし、たとえばはじめて一緒に仕事をする人など、相手の温度感や仕事の仕方が読めない段階で、「最大限の力を出し切った」と思えないものを出すことに、抵抗はないのだろうか。

私はとにかく「がっかりされたくない」「こんなもんか、と思われたくない」という気持ちが強く、結果として、ああでもない、こうでもないと何度もやり直し、完成するまでに時間がかかってしまうことが多い。これこそ、仕事が遅い要因だと思うのだが。

そんなことを思いながらさらに先を読み進めると、どきっとするフレーズにぶち当たった。

「この人徹夜でこれ描いたんだろうなあ」と思うと、気に入っていなくても「いいですね」と言ってしまいそうです。もちろん相手の疲れを全然気にしない人もいますが。

いえるのは「まだ結論が出ていない段階で燃え尽きてはいけない」ということです。(P.149)

この視点はなかった、と膝を打った。

「時間をプレゼントして、相手に委ねる」という言葉のとおり、最終的にその仕事が「どれくらいの完成度か」を判断するのは仕事相手であって、自分ではない。

「忙しくても機嫌がいい人」になるための考え方

この項目の最後には、秋田さんは、こんな言葉でしめくくっている。

「満足のものさしは人によって異なるので、結論は相手次第であることも忘れずに」

自分が最大限努力したからと言って、相手がそれに満足してくれるとは限らない。

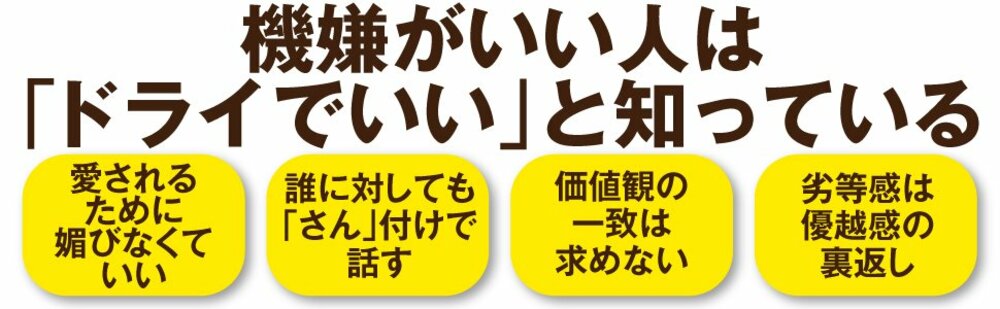

本書に通定するテーマの1つに「まわりに期待しない」ことがあるのだが、まさにそれこそ、「たくさんの仕事を抱えていても、焦らず、あわてず、いつも心穏やかでいられる理由」なのだと思った。

私は、自分が全力を出したかどうかによって、それに比例するように、相手の評価も上がるものだと思っていた。

だが、そのような力みすぎた姿勢は、むしろ相手に気を使わせてしまうこともあるのだ。

忙しくて、毎日てんてこまいだという人。

仕事を完璧にこなさないと気が済まない人。

いつも気持ちが焦り、ついイライラしてしまう人。

頭から順番に読む必要はない。どこから読んでもいい本だと思う。毎日の仕事をがんばりすぎてくたくたになってしまった夜にぜひ、ページをめくってみてほしい。

「あ、なんだ、これでいいんだ」とほっとさせてくれる言葉が、見つかるはずだ。

(本記事は『機嫌のデザイン』より一部を引用して解説しています)