写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

*本記事はきんざいOnlineからの転載です。

規模の小さな銀行も預金の収益性を改善

今回は、預金金利マネジメントについて欧米の事例を紹介したい。日本では、ほぼすべての地方銀行の普通預金金利は本稿執筆時点で0.2%である。仮に5兆円の預金残高を有する地銀ならば、すべての預金に同金利を適用すると年間100億円の金利負担となる。一部のネット銀行はキャンペーンでさらに高い金利を打ち出しており、地銀から見て脅威といえる。

ユーロ経済圏は2022年にマイナス金利を脱し、日本より2年早く「金利ある世界」に戻った。欧州中央銀行(ECB)の政策金利は23年9月には4.5%まで急上昇したが、その間に預金獲得競争が過熱し、各行の預金金利は大きく上昇した。預金金利の上昇による調達コストの大きさをあらためて認識した多くの銀行は、再び預金金利マネジメントに目を向け始めるようになった。

当社は長年、さまざまな銀行の金利や手数料等の価格戦略を支援してきた。本稿では、その中でも特に預金金利マネジメントに有効な手法を取り上げる。この手法は、大手銀行から地銀までさまざまな銀行に適用することができる。

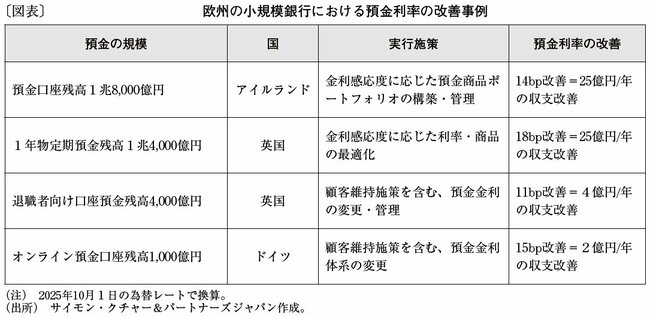

例えば20年以降、カナダの五大銀行の一つであるスコシアバンクや、英国のナットウエスト・グループ、オーストラリアのNABでは、預金金利マネジメントで収益を10bp改善している。日本と欧州では金利環境が異なることに留意が必要だが、日本の地銀と近い規模の小さな銀行でも10~20bp改善している先もある(図表)。