熱意と成果の

相乗効果

なぜ僕が彼女のチャレンジを応援しようと思ったのか?

それは本人の熱意に加え、本業できちんと成果をあげていたことが大きかったです。

紺谷さんは僕に相談する前から営業やマーケティングなどで成果をあげ、既存事業の枠内でも新しいアイデアを実行して、社内で表彰されるほどの成果を出していたのです。

社内起業を成功させた

人たちの共通点

だからこそ直属の上司も「3年頑張って成果を出してくれたし、それだけ熱意があるのなら応援しよう」と、新規事業を担当する部署への異動を認めました。

僕の知る社内起業を成功させた人たちの共通点を考えると、「最初は既存事業に力を注いで成果を残し、その後に新規事業にチャレンジしている」もしくは「転職前から事業の立ち上げを経験していて、その経験を踏まえて転職している」かのどちらかです。

何ごとも最低限のステップや必要な経験はあるものです。

なぜ新規事業の多くは

失敗に終わるのか?

副業の話と重なりますが、会社の本業をおろそかにして、いきなり社内起業をやろうとしても結局は認められないか、認められたとしても、その事業はうまくいかないことが多いです。

ゼロから事業を生み出すことは、すでにベースとなる仕組みがある中で成果を出すよりもはるかに難しいです。

だからこそ、社内の新規事業の多くは失敗に終わるという現実があります。

社内の人から

応援される人になる

社内起業の成功は、アイデアはもちろん、そのチームがどれだけいいチームかに大きく左右されます。そして、社内のメンバーが応援してくれるかにも。

いくら素晴らしいアイデアを思いついたとしても、誰も協力してくれなければビジネスとして形になりませんし、「社内で成果を出していないのに、新規事業ばかりやろうとしている」となれば社内の信頼も得られません。

しっかりとやるべきことをやり、成果を出している人材であれば、「あの人がやるなら応援しよう」という環境が整いやすく、結果として事業の成功率を高めます。

プロセスを経験すれば

一生ものの財産になる

まずは実力をつけ、社内で信頼される人材となる。そして、適切な人にアプローチをして、認めてもらい、新規事業を立ち上げる。

そのうえで、やりきり、成功させる。そんなプロセスを社内起業を通じて経験できれば、一生ものの財産になると思います。

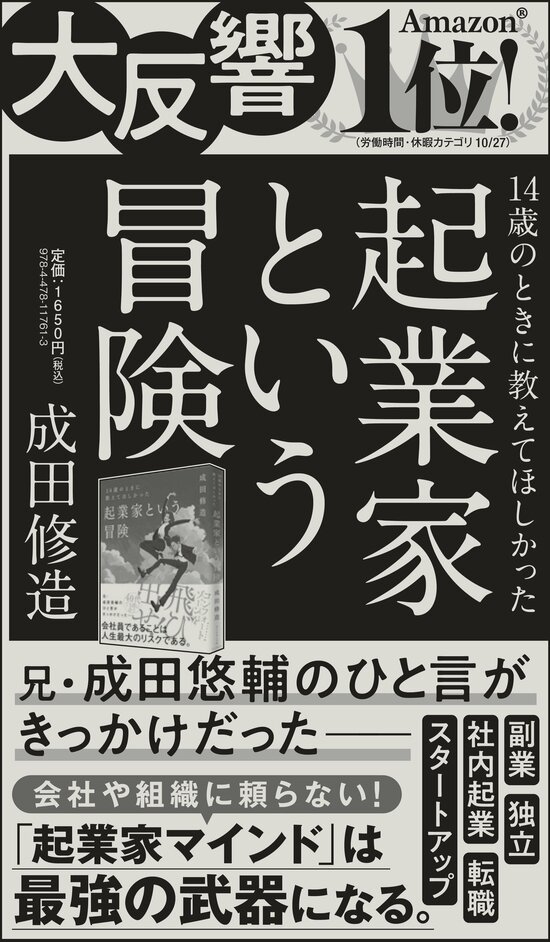

※本稿は、『14歳のときに教えてほしかった 起業家という冒険』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。