出身に関係なく、経営のできる人間が経営をやるべき

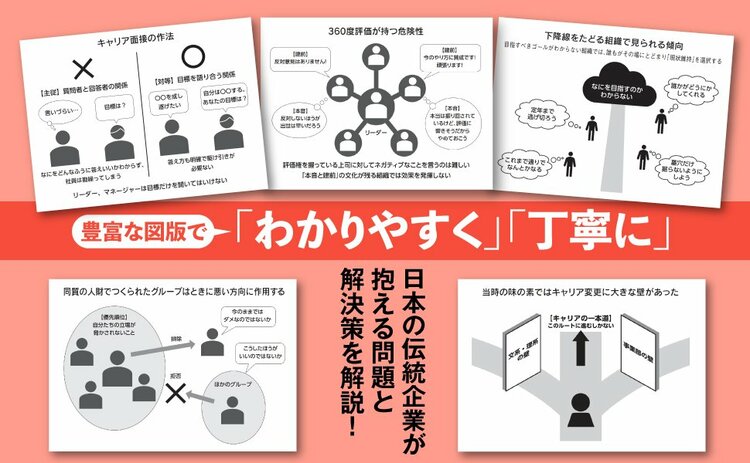

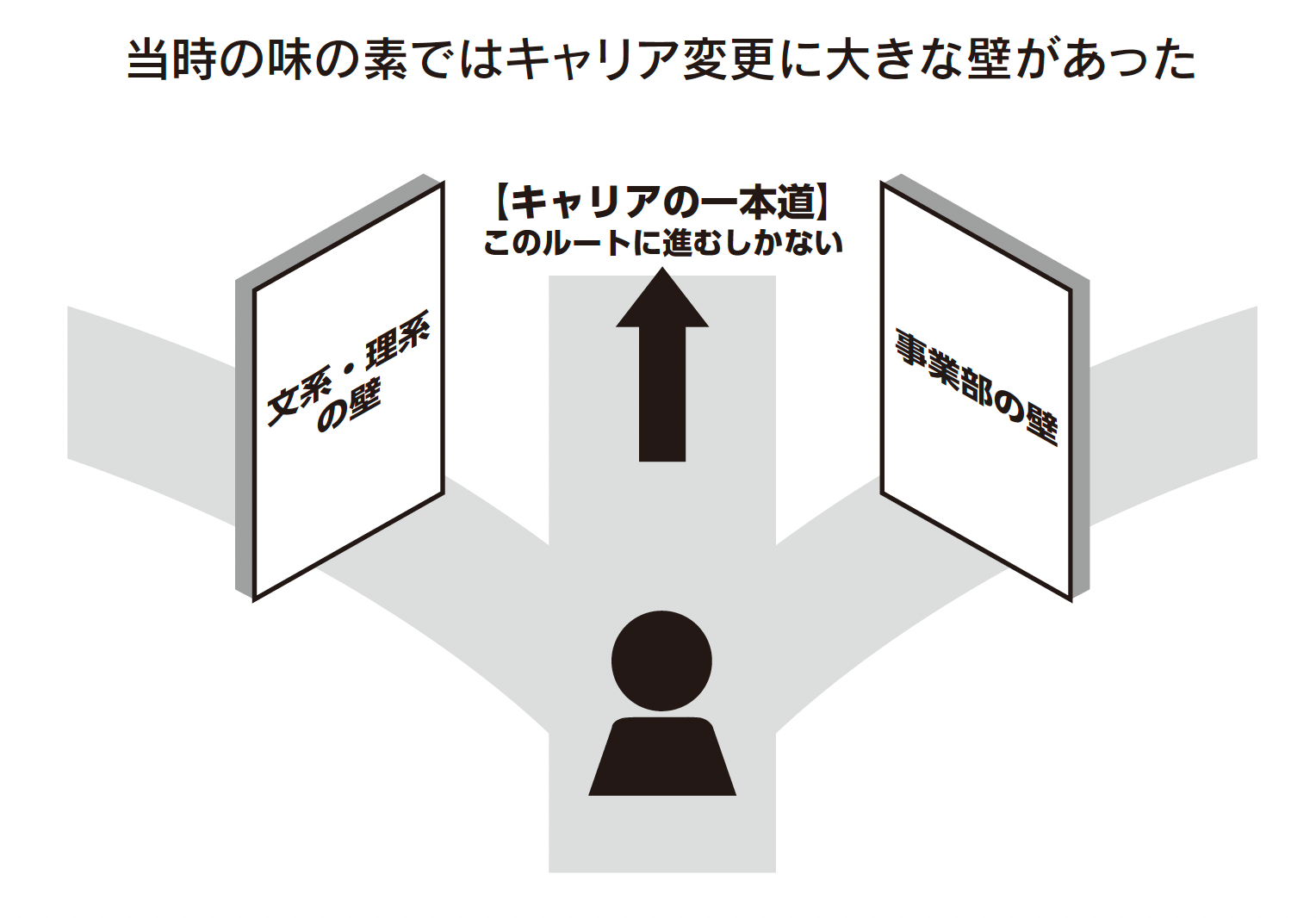

私が、タイ味の素に出向していたときの話です。当時は現地の関連会社3社を経営しながら、タイ味の素の取締役に就任した私は、ある事務系の事業部長クラスに「自分はMBAを取得した。これを実践に生かすために、今後は事業系の仕事をしたい」と言ってみたところ、「そんなものは通用しない。それがどうした」と言われてしまいました。大変、つっけんどんなもので、がっかりというよりも、びっくりした記憶があります。

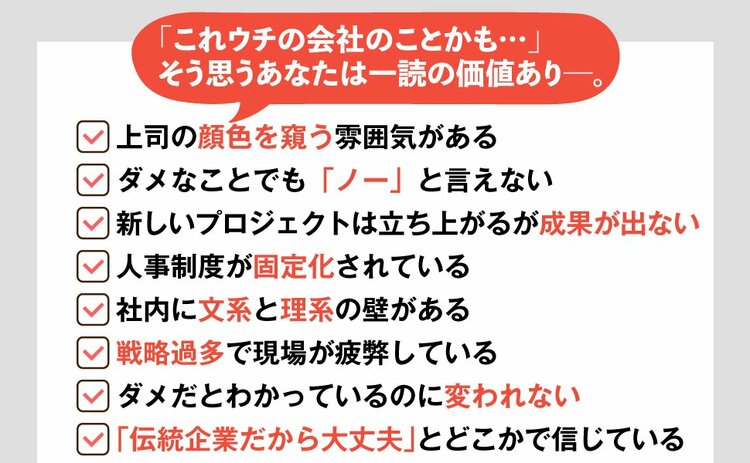

伝統企業の組織風土というのは、そのようなものかもしれません。努力する人に対する敬意よりも、人事諸制度や慣例のほうが重んじられる傾向があります。あるいは、自分たちの立場や権利が、新たなチャレンジャーによって侵されるといった間違った危機感を抱いているのかもしれません。

同様のことを技術系のメンバーに話してみても、「そんなことをしたら事務系に嫌われる」という発言や、「事務系に仕えてこそ、技術系が生きる会社だ。あなたの考え方は間違っている。あなたと同じようなことを言う人を何人か見てきたが、途中で全部つぶされた」というお叱りまでいただくこともありました。

その後も、社内で、種々の変革に取り組む度に、技術系という背景を持つ人間であることや主流部門の食品事業経験が少ないことから、批判を受けたこともありましたし、常に生意気だと言われ続けてきました。

こうして見てみると、私がその時点で意識改革をできていたのは、結局のところ自分が指揮していた事業本部が限界で、全社的には、まだまだマイノリティだったのです。あらためて、自分のキャリアの前に立ちはだかる壁の高さを再認識させられました。

ただ、それでも、めげなかったのは、「経営のできる人間が経営をやるべきだ」という信念を持つことができたからです。どんなにショックなことを言われても絶対に折れないと強い覚悟を持って、仕事に取り組むことができました。