「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。今回は本書の著者で歴史通の経営コンサルタント・増田賢作氏と、『どうする家康』などNHK大河ドラマの時代考証を多数手掛け、戦国時代史研究の第一人者である監修者の歴史学者・小和田哲男先生とのスペシャル対談を全4回でお送りする。

徳川家康はけちなのか?

増田賢作(以下、増田):前々回の織田信長、前回の豊臣秀吉に引き続き、今回は徳川家康についてお話したいと思います。家康は倹約家で、譜代の家臣たちに対しても、渋る面がありました。織田信長や豊臣秀吉に仕えた武将・蒲生氏郷は、「家康のようなけちなやつは天下が取れない」みたいなことを言っていました。

しかし、家康の片腕として活躍したものの、羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)と織田信雄・徳川家康の陣営で行われた小牧・長久手の戦いの後、秀吉に追従した石川数正のような例外はありますが、家臣たちはおおむね家康についてきました。譜代なので長年の関係があるとはいえ、他の家も同じです。徳川家の結束力の高さはどこから来ていると思いますか。

小和田哲男(以下、小和田):家康に仕えた家臣団は、俗に「三河武士団」といわれます。実は、家康の天下取りを支えたのは三河武士団だけではありません。今川の元家臣や武田の元家臣、北条の元家臣、そういう者たちを抱え込む度量が家康にはありました。これが信長との違いです。

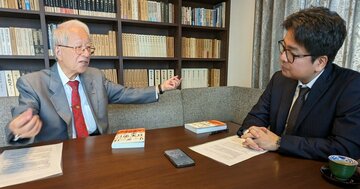

写真左:小和田哲男(おわだ・てつお)

写真左:小和田哲男(おわだ・てつお)戦国時代史研究の第一人者。NHK大河ドラマ「秀吉」「功名が辻」「天地人」「江~姫たちの戦国~」「軍師官兵衛」「おんな城主 直虎」「麒麟がくる」「どうする家康」の時代考証を担当。また、NHK「歴史探偵」やEテレ「先人たちの底力 知恵泉」など歴史番組でのわかりやすい解説には定評がある。1944年、静岡市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。静岡大学教育学部教授を経て、同大学名誉教授。文学博士。公益財団法人日本城郭協会理事長。専門は日本中世史。戦国武将に関する著書多数。

信長が自分に敵対した武将の家臣を雇うなという命令を出した文書はありませんが、実際のところ武田の家臣たちは入れていません。ところが、家康は自分と武田信玄が一緒になって今川を滅ぼしても、今川の元家臣を雇い入れています。次に、信長の一員として武田を滅ぼしても、武田の家臣約800人を雇い入れています。そのへんの度量の大きさが、やはり家康にはあるという気がします。

家康は単なる吝嗇家というより、節約家と言ったほうがいいかもしれません。無駄なお金は使いません。その点は、武将の中で際立っています。増田さんの著書『リーダーは日本史に学べ』の中にも、家康が風に飛ばされた便所紙をわざわざ拾いに行ったという話が出ていますが、他にも面白いエピソードがあります。

家康の無駄遣いを

戒めるエピソード

小和田:大御所になり、駿府城(現在の静岡県静岡市)にいたときに、朝鮮人参をもらったそうです。家臣たちを呼び、それを渡しました。泥付きの人参だったので、家臣たちが困って周りを見渡したところ、棚に紙が置いてありました。普段、家康が手紙を書く紙です。そこで、その紙を一枚取り、朝鮮人参を包もうとしたら、家康が「そんなものに使うな、おまえの袖で持って帰れ」みたいに叱ったというんです。天下人になっても、紙一枚も無駄にしない、ここが家康のすごいところです。

それから、もう一つ面白いエピソードがあります。これも駿府城時代のエピソードです。白菜あるいはキュウリなどの漬物の塩味が強いということがありました。奥女中たちが家康に、この漬物は塩辛過ぎるからもう少し塩を控えるように、台所奉行の松下常慶に言ってほしいと陳情に来ました。家康は台所奉行を呼び、奥女中から漬物が塩辛過ぎるという訴えがあったので、控えるようにと伝えました。

すると、松下常慶は、「いいのですか、ただでさえ奥女中たちが食べてしまうのに、これで塩を薄くするとさらに消費量が増えてしまいます、今のままでちょうどいいのではないか」と返したそうです。そこで、家康は、分かったと応え、塩辛い味付けはそのままだったということです。それほど気を使っていました。金は無駄には使いたくないという面があります。

増田:先ほど、今川や武田の家臣を包容していたという話がありました。ふと思ったのは、他の家の場合、さまざまな家臣が入ることでの対決があったということです。

組織運営の難しさ

小和田:宇喜多騒動がそうです。

豊臣政権五大老の一人・宇喜多秀家は、家臣の中村次郎兵衛を処分するように宇喜多家の重臣たちから迫られましたが、これを拒否。中村次郎兵衛は前田家に逃れたものの、宇喜多家の重臣・戸川達安らが大坂の屋敷を占拠したというお家騒動。

増田:徳川家では、そのような話は聞きません。

小和田:確かに聞きませんね。

増田:今川家のことは分かりませんが、もしかしたら、武田家を井伊直政の下につけ、分けて管理していたことが一つの要因かもしれません。

小和田:確かに、井伊直政に大勢つけています。井伊直政も、もともと三河武士ではないので、武田の家臣たちも納得したのかもしれません。

増田:同じ立場同士ということですね。

小和田:同じ立場の、元今川家臣の子である井伊直政が家康に重く用いられているので、自分たちも同じようになるかもしれないということですね。