「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。今回は本書の著者で歴史通の経営コンサルタント・増田賢作氏と、『どうする家康』などNHK大河ドラマの時代考証を多数手掛け、戦国時代史研究の第一人者である監修者の歴史学者・小和田哲男先生とのスペシャル対談を全4回でお送りする。

自分より格下が

自分より出世したら?

増田賢作(以下、増田):前回の織田信長に続いて、今回は豊臣秀吉についてうかがいたいと思います。秀吉そのものというよりは秀吉に関わる人ですが、私は前田利家と佐々成政は対照的だと思っています。前田利家は本当に器量人だと思います。もともとは秀吉より身分が上でした。

小和田哲男(以下、小和田):前田利家が上です。

増田:秀吉の下になってもそれを受け入れ、一生懸命、努めていました。それに対して、佐々成政は、織田家の中では比較的名家であったとは思いますが、そこにこだわったがために、最終的には自滅していきました。

小和田:前田利家と佐々成政を比べた場合、もちろん前田利家の妻と秀吉の妻の仲が良く、近所付き合いも良かったというのも一つの大きなポイントでしょうが、今の話のとおり、前田利家は、身分が下だった秀吉が上がってきても許せる、分かるという懐の深い側面がありました。

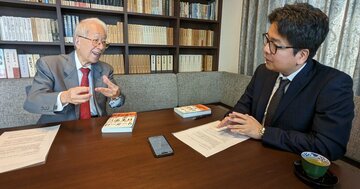

写真左:小和田哲男(おわだ・てつお)

写真左:小和田哲男(おわだ・てつお)戦国時代史研究の第一人者。NHK大河ドラマ「秀吉」「功名が辻」「天地人」「江~姫たちの戦国~」「軍師官兵衛」「おんな城主 直虎」「麒麟がくる」「どうする家康」の時代考証を担当。また、NHK「歴史探偵」やEテレ「先人たちの底力 知恵泉」など歴史番組でのわかりやすい解説には定評がある。1944年、静岡市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。静岡大学教育学部教授を経て、同大学名誉教授。文学博士。公益財団法人日本城郭協会理事長。専門は日本中世史。戦国武将に関する著書多数。

それに対して、佐々成政は家柄重視です。自分のほうが上なのに、なんで秀吉が出てきたのかというわだかまり、こだわりがありました。前田利家には、これがなかったと思います。佐々成政は身分の上下の思いをずっと引きずったので、秀吉とは心底、仲良くなれないという思いがあったのではないかと思います。

いい意味での“常識外れ”?

増田:これはなかなか難しいと思いますが、なぜ利家はそのような器量を持てたのですか。

小和田:理由は分かりません。

増田:持って生まれたものなのかもしれませんね。

小和田:よくいわれるように、前田利家は少しやんちゃな面があり、「かぶき者」(戦国時代末期から江戸時代初期にかけて流行した、派手な身なりをして常識外れの行動をする者)といわれていました。その意味では、信長にも通じます。常識外れなところがありました。その部分で、身分が下の人間が出てきても、受け入れる度量があったのではないかと思います。

増田:前田利家は「槍の又左」といわれています。

小和田:武功派です。

増田:武功派の面もありつつ、一方でそろばんもこなし、計数的な部分にも強かったです。その後、“算盤さむらい”と呼ばれる算用者として財政に関わる武士の存在が加賀藩の特徴の一つとして歴史学者の磯田道史先生が『武士の家計簿』で書かれています。その意味では、合理的な側面もあったのではないかと思います。

豊臣秀吉の「中国大返し」

小和田:もともと、尾張の中でも、真ん中にはいませんでした。尾張国の伊勢湾に面している場所は商品流通経済も盛んでしたので、感覚的には近江に近いと思います。

増田:そういう合理性が育まれた土地柄ということですか。

小和田:はい、そうです。

増田:次に、秀吉の「中国大返し」の件です。これは多分に仮説、想定レベルの話ですが、私自身は、秀吉は、いつか信長に対する謀反が起こるのではないかと思っていたのではないかと考えています。『どうする家康』でも、秀吉役の俳優・ムロツヨシさんにそのような発言がありました。荒木村重や松永弾正が謀反を起こしたこともあるので、リスクとしては秀吉も認識していたと思います。小和田先生は、秀吉がどの程度、それを想定されていたと考えますか。

天正10(1582)年、織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」の後、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)がとった一連の軍事行動。備中高松城(現在の岡山県岡山市)で信長が死んだことを知った秀吉は、即座に全軍を率いて京都へと向かい、山崎の戦いで明智軍を撃破。

なぜ大軍を即座に移動できたのか?

小和田:一番近い所で織田信長と明智光秀の関係を見ていますから、このままだと危ないという思いはあったのかもしれません。中国大返しでは、事前に光秀の謀反を感知していたかというと、それはないと思います。ただ、中国大返しで、なぜ秀吉があれほどのスピードで戻れたのかというと、ちょうど信長が秀吉の応援のために備中高松城まで行く予定だったからです。

秀吉という人はすごい人で、信長を迎えるには道中をきちんとしておかなければならないということで道を整備し、今でいうマラソンの給水所的な拠点を各所に設け、食料などを用意させておきました。今度は、自分がそれを使ったから、あのスピードで約2万5000人もの大軍が抜け落ちることなく、移動することができたと思います。小説家の発想で、光秀の謀反をある程度、感知していたから早く戻れたという説がありますが、中国の大返しの場合は、信長を迎えるための準備を、今度は自分がうまく使った結果だと思います。

増田:それは拙著『リーダーは日本史に学べ』にも書いた「段取り力」という面でいうと、非常に高かったということですか。

小和田:はい、そうですね。