価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

アイデアを発展させる方法

「アイデアを発展させていく」ということをもう少し掘り下げていきましょう。

チームメンバーから出てきたアイデアが、方向づけすることなく自然と膨らんでいくようなときはいいですが、残念ながら、ほとんどの場合は「正直微妙」だと感じることが多いでしょう。そんなときに、リーダーとして何をすべきでしょうか?

チームメンバーのモチベーション維持のために、むやみに面白がったり、褒めることでしょうか?

もちろん、その意識は必要ですが、「むやみに褒める」だけでは、効果は限定的でしょう。私はチームメンバーからのアイデアに対して、「アイデアの基」になるものなのか、それとも、それは何かの「発展形のもの」として見るのかを見極めることが大事だと思っています。

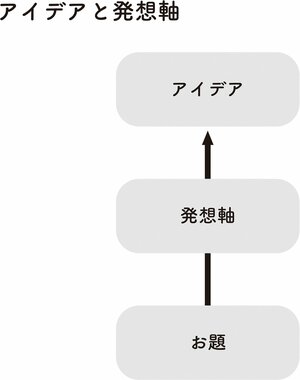

次のような2段階で見ることができます(下図)。

ひとつはアイデアそのもの。そして、もうひとつが、「発想軸」です。それは、先述した「課題設定」でもあると言えます。

いい課題設定ができれば、アイデアは自然と生まれてくるとお話ししたように、お題からそのまま問題解決を考えるよりも、課題をどのように定義できるかが大事になってきます。

この課題設定を、アイデア発想のある方向の軸となるということで「発想軸」と呼びます。

発想軸次第でアイデアは

別の方向にも発展する

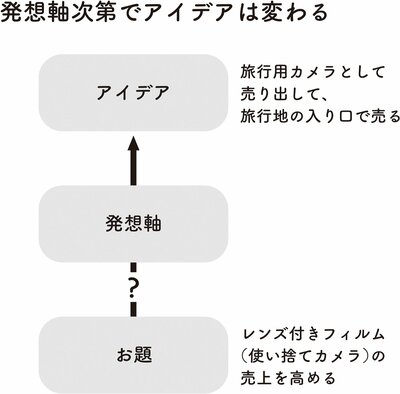

たとえば、「レンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)の売上を高める」というお題で考えてみましょう。

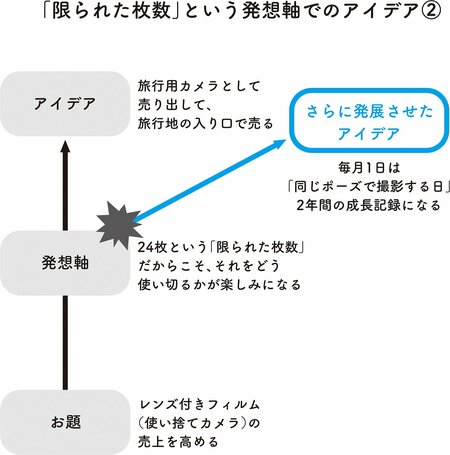

チームのあるメンバーから「旅行用カメラとして売り出して、旅行地の入り口で売る」というアイデアが持ち寄られました。旅行地の入り口というのは、たとえば、箱根でいえば箱根湯本駅など、観光の起点となるような場所を指しているようです(下図)。

悪くないようなアイデアではありますが、ちょっと広げていくのが難しそうです。そこで、どんな着眼点から生まれたアイデアなのかヒアリングしていきます。

すると、「スマホやデジカメと違って、フィルムには枚数の制限がある」。そこにこそ面白さがあるのでは、と思ったというのです。24枚などの限られた枚数で旅のアルバムをつくろうと思ったら計算も必要。それもひとつの旅の楽しみになるというのです。

この考えを、発想軸に置いてみると、アイデアは別の方向にも発展させていけそうです(下図)。

24枚という「限られた枚数」と「それを使い切らなければいけない」という発想軸に戻ってみると、そこからアイデアは広がっていきそうです。

たとえば、子どもの写真は幼少期と比較すると、大きくなるにしたがってイベントがないと写真撮影しない、という家庭も多くありそうです。

そこで、毎月1日は、レンズ付きフィルムで「同じポーズで撮影する日」として売り出すのはどうでしょうか。毎月1枚ですから24枚だと2年間。36枚だと3年間の成長の記録をつくることができます(下図)。

しかも、現像するまで振り返ることができないため、現像することが2年に1度の「成長を振り返る」楽しみとすることもできそうです。

他にも、毎日持ち歩いて「楽しかったことを採集」することを目的にする、ということもできるかもしれません。これも1ヵ月など時間を区切ってみることで、1ヵ月に24個なりの楽しいことを採集するということになると、楽しみに意識が向いてくるので行動も変わっていきそうです。

発想軸に戻ってアイデアを検証する

他のメンバーから出たアイデアでも考えてみましょう。

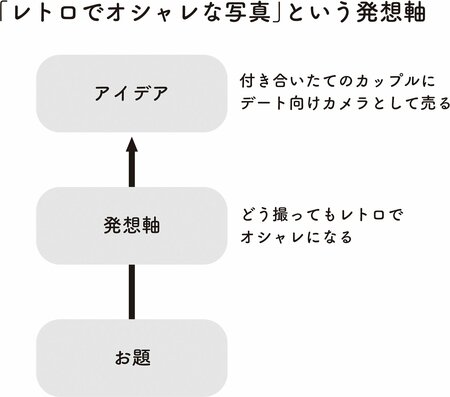

「付き合いたてのカップルにデート向けのカメラとして売る」というアイデアはどうでしょうか。

アイデアと言えるのかどうかわからないし、いいアイデアなのかもわからないので、アイデアを出した本人に聞いてみます。

すると、「どう撮ってもレトロでオシャレな写真ができるから」と言います。

それだったら、スマートフォンのフィルターをかけたものでいいのでは、と思ったのですが、さらに聞いてみると、人によって写真を撮るのに時間をかけすぎる男子もいるので、最初のほうのデートでは、写真は一緒に撮りたいけれど、どんな写真が撮れたかとか、そういうことにあまり時間を使わないほうがいいと思ったとのことでした。

デート向けのカメラといったアイデアに至った発想軸は、いろいろなものからできているように思えました(下図)。そこで、さらに掘り下げてみました。

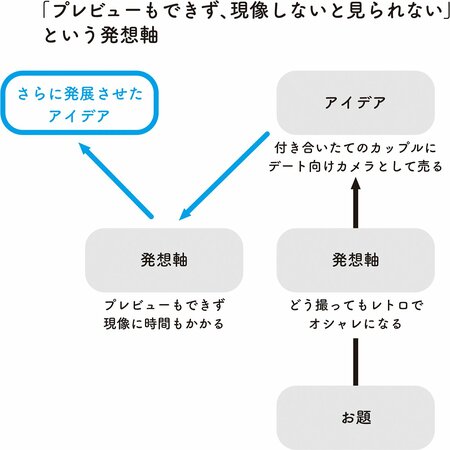

すると、プレビューができないから、ということも考えていたことがわかりました。

スマホやデジカメのように、どんな写真が撮れたのかプレビューできないということは、アナログのカメラのマイナスポイントではあります。しかし、捉え方によっては、アナログカメラのよさとも言えるのです。

ここから発展させると「現像しないと写真が見られない」ということもいいポイントに転換できそうです。これら「プレビューもできず、現像しないと見られない」ことを発想軸に据えてみると違うアイデアに発展させられそうです(下図)。

たとえば、一緒にデートしたということを考えると「その日に撮ったデートの写真を一緒に見るには、別の日にまた会わないといけない」ということで、次のデートや食事に誘うきっかけにもなります。

これは、デートだけではなくて、合コンカメラにしてみても同じことが言えますし、カメラの写真を見せ合う、振り返り会も込みの新しい旅行パッケージのようなことにも発展させられるかもしれません。

このような発想軸に戻ってアイデアを検証するということは、いいアイデアであっても、正直微妙というアイデアであっても有効です。正直微妙と思えるアイデアでも、発想軸から次のアイデアに展開していくことができるのであれば、筋のいいアイデアとも言えるかもしれません。

持ち寄られたアイデアに対して、どんな発想軸を持っていたのか、ヒアリングをしてチームの発想軸にしていけるか、こちらもリーダーの手腕にかかっています。

いいアイデアには、必ずインサイトがある

ファシリテーターの役割としては、どこを分岐点にアイデアを発展させていくのか明確にすることが大事です。そのときの見極めのポイントとしては、「インサイト(洞察)」は何か、ということを見極めることです。

いいアイデアには必ずインサイトがあります。そのインサイトを発想軸に据えることが、大切になってきます。

いずれにしても、この発想軸の見極めは、ディレクターやリーダーの腕の見せどころ。チームのアイデアを広げていくために、アイデア出しのときは、頭をフル回転にして臨んでください。

(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社Que 取締役

クリエイティブディレクター/コピーライター

1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。

2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。

2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。

2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。

2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。

受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。