写真提供:宇田川元一氏

写真提供:宇田川元一氏

「イノベーションが生まれない」「利益率が低下し続けている」――多くの日本企業が長年悩む課題に、新しい企業変革論で挑み、具体的な解決策を提示する話題の書『企業変革のジレンマ―「構造的無能化」はなぜ起きるのか』(日本経済新聞出版、2024年)。その著者、宇田川元一・埼玉大学経済経営系大学院准教授にインタビューした。全5回の連載でお届けする。第3回は、「構造的無能化」について掘り下げていきます。(聞き手・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮)

『インテルの戦略』に示される

成功企業の宿命

――話が戻ってしまいますが、そもそもなぜ「構造的無能化」が起きてしまうのですか。

2冊目の『組織が変わる』を書いているときに、担当編集者の方から質問されたことがありました。「構造的無能化は、日本企業固有の問題ですか」「教育の問題ですか。文化の問題ですか」と。私は、そうではなく、成熟した組織が避け難い宿命だと思っています。

外国企業の象徴事例が、ロバート・バーゲルマン著『インテルの戦略』に示されています。原書タイトルは Strategy is Destinyです。直訳は「戦略は宿命」です。

インテルは今、経営的に苦境に陥っていますが、同書を読むとその理由が分かります。「ウインテル」体制で戦略的に大成功し、それで資源配分パターンが固定化され、新しい事業を創出していくことが困難になっていったのです。

前述したNECの事例のように(本連載第1回)、新規事業は既存事業に対して短期的な合理性を有しません。ROI(投資利益率)など同一基準で評価したら、新規事業は短期的にはなかなか追加投資が得られません。『インテルの戦略』には、この過ちを何度も繰り返していることが描かれています。コンピューティングのシフトに対応できなかったのは、インテルが戦略的に大成功して資源配分が固定化されたから、ということが示されています。

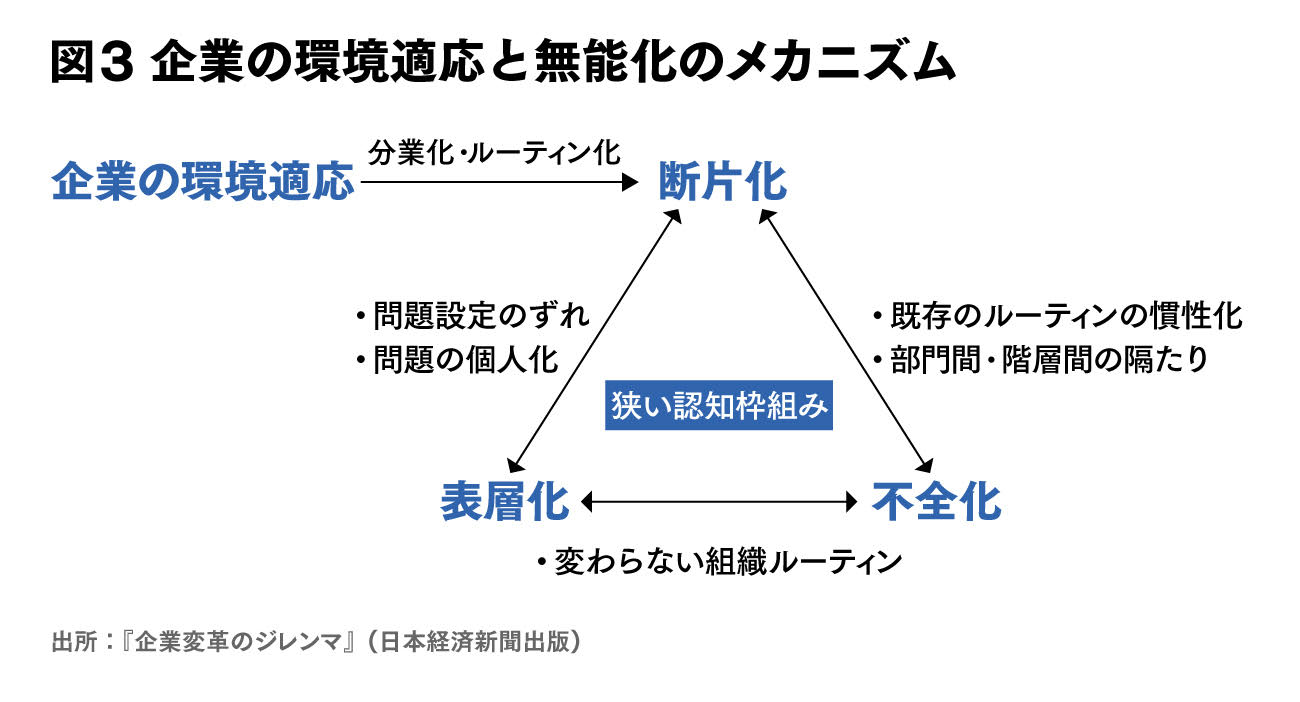

――構造的無能化を本書では、悪循環のモデルで示されています。

企業が成功し、環境適応すると、事業は分業化・ルーティン化し、「断片化」がもたらされます。分業化は、アダム・スミスが言うように、生産性向上の面からは正しいのです。

組織は断片化、すなわちバラバラになり続けます。すると、仕事の仕方も課題の捉え方も狭くなり、問題認識は「表層化」していきます。部門間に壁ができ、企業活動は「不全化」する。これは、成功・成熟した企業に避けがたい問題なのです。まさに、「戦略は宿命」ですね。

「この認識に立ってもらうと、経営施策がこれまでと違って見えてきませんか」というのが、私が思うところです。問題の理解が浅いまま慢性疾患に焦って、いろいろな施策を打つことは危ない。

私は本書で、比較的オーソドックスな組織論から問題を分析しています。一見すると単純な分析に映るかもしれませんが、「企業や組織はこういう罠にはまっているのではないか」「まずどういう問題なのかを立ち止まって考えてみましょう」 というところが出発点です。

――その罠から抜け出す方法は、「セルフケア」なのでしょうか。2冊目の『組織が変わる』は、そう書かれています。

今回の3冊目を読んだ後に、2冊目(『組織が変わる』)を読んでもらえると、理解が深まるかもしれません。2冊目は、1冊目『他者と働く』を読んでくれた人から、「実際に変革を進めようとするときに、対話が大事というのはわかったけど、具体的にどうすればいいのか」という声が多く聞かれたので、それに応えたいと思ったのです。

リフレクティングという方法がナラティヴ・セラピーにもあります。これは、生じている問題が何であるのかを解きほぐしていくもので、なにかヒントになりそうだと思ったのです。そこで、このような対話を企業で実践できるようにすること目指してフィージビリティ・スタディも多く行い、それをもとに2冊目の『組織が変わる』を書きました。具体的なやり方として、対話の方法「2on2」を提示しました。

この2冊目で企業変革の考え方を示したつもりだったのですが、今度は読者の声として、「これでは現場の変革にしかならないのではないか」というのがありました。「現場での方法論はわかったけど、企業の全体図がない」と。

確かに、全体図は必要だなと思いました。そこで、全社的な変革がなぜ停滞してしまったり、進んだりするのか、それを構造化して考えたのが3冊目の本書です。方法論については、1冊目や2冊目を読んでもらえれば、理解が深まると思います。

――顧客である読者の声に耳を傾けて新著を書くという3冊のプロセスは、ここまでのお話を実践している感じですね。