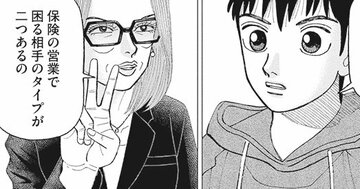

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから紐解く連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第147回は、ロクにアイデアが出てこない「ダメな会議」の特徴を解説する。

大事を成し遂げた組織に共通すること

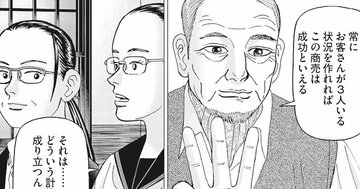

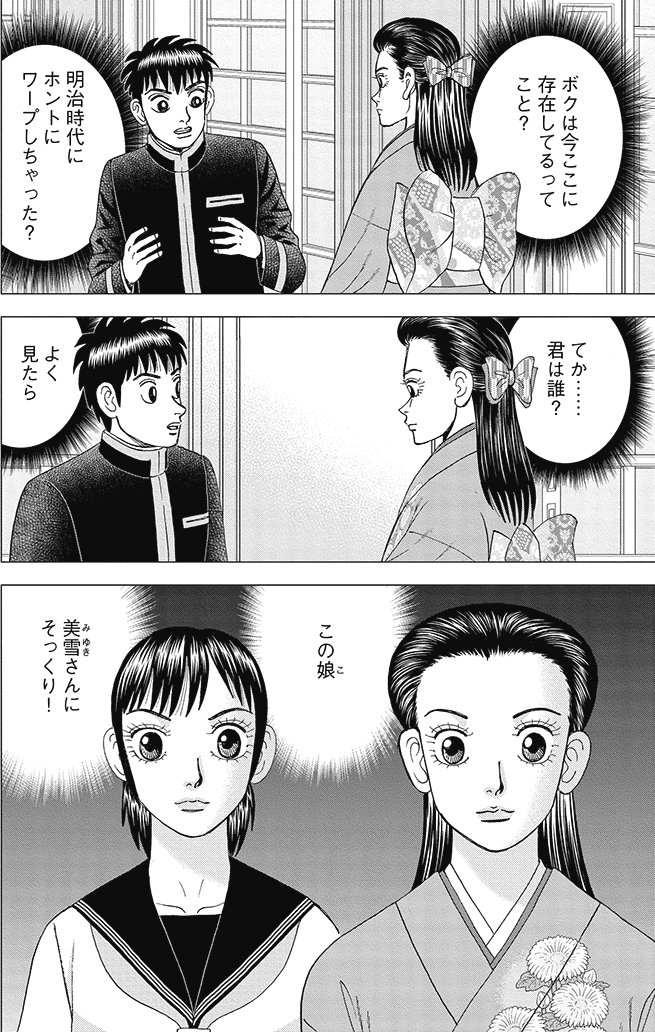

主人公・財前孝史は1908年にタイムスリップし、藤田家創業者の金七と自身の曽祖父であり投資部初代主将の龍五郎の対話を目撃する。金七は明治維新を主導した薩摩と長州を例に、少数の異才・天才が集結することが偉業を成す常道だと説く。

「大事を成すためには少数の優秀な人間が狭い場所に集まって切磋琢磨すべき」という金七翁の意見には真実味がある。常識を覆すような発想は大人数の会議からは生まれない。

もちろん、少数精鋭であれば成功が約束されるわけではない。多くの失敗の中から生き残った偉業の足跡を振り返ってみれば、驚くほど小さな集団から始まっている、というのが現実の姿だろう。

偉業とまではいかなくても、何か新しいことを始めるときには、最初は数人に絞ったチームを組んだ方がうまくいくケースは多い。

新聞記者時代は大きなイベントや新企画の取材班に参加する機会がかなりの回数あった。経験上、うまく行くコアメンバーの人数は5~6人が上限だった。まさに投資部の部員数と同程度だ。

関係する部署は3つ程度が限界。人数や関係する部署がそれ以上に増えると、企画の方向性がボケて、メンバーの当事者意識も薄くなる。まとめ役のリーダーシップが強ければ「回ることは回る」のだが、どうしても「やらされ感」が出て士気は下がる。

典型例が上層部からテーマが降ってきて大所帯でやる大型連載企画。投入するリソースに比して、良い記事に仕上がることは少なかった。

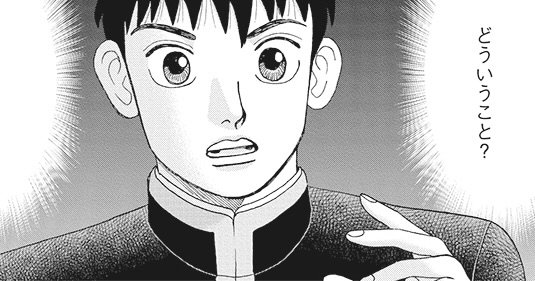

会議のちょうどいい人数は?

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

こうした経験から、私が心掛けていたのは会議をできるだけコンパクトに運営することだった。事務連絡のための打ち合わせは別にして、大事な企画を練ったり難しい問題を詰めたりする際には、会議の人数はできれば3人、多くても5人までに絞る。

さらに大事なのは、レイヤーを極力2つまでに収めること。新聞社は軍隊みたいな体質で上下関係が必要以上に厳しい。部長、デスク、キャップ、記者といった構成で会議をやれば、よほど気心が知れていない限り、キャップの口数は減るし、記者は「お地蔵さん」になる。

活発な議論をするには、「階級差」は1つまでのメンバーにした方が良い。部署をまたぐ場合には特にそうだ。どうしてもレイヤーが多層化する場合は極力人数を絞る。その方が若いメンバーが発言しやすい雰囲気が作れる。

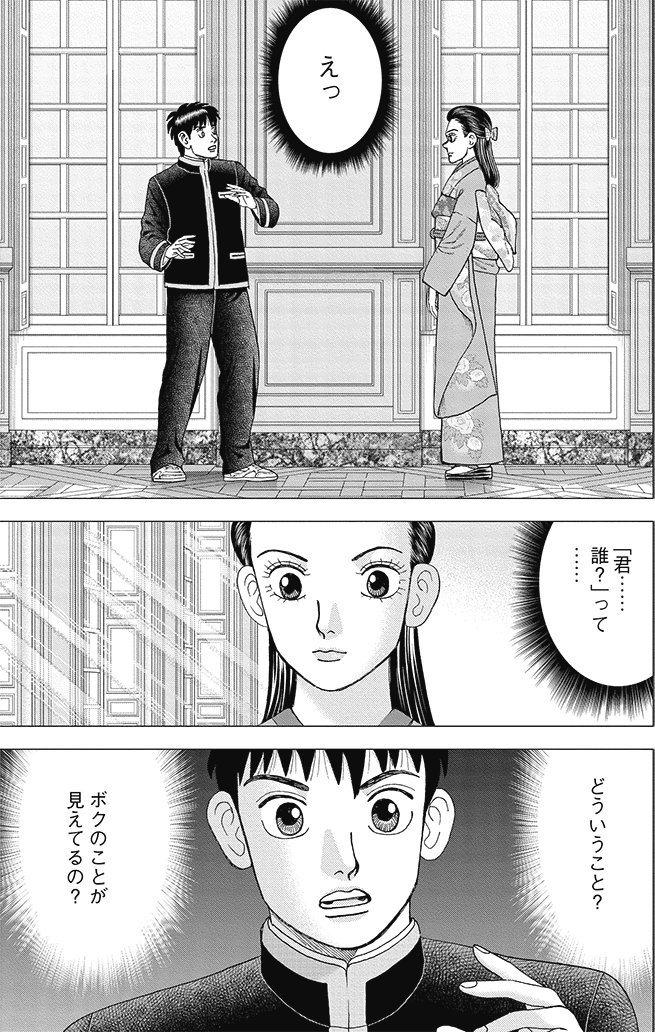

金七が指摘する「狭い場所」も大事な要素だ。ある種の「濃度」を上げなければ新しいアイデアは出てこない。

かつては長期連載のチームが組まれると取材班に一部「与える習慣があったものだが、それは仕事の効率性だけでなく、メンバーの交流を密にして「濃度」を引き上げる知恵の面もあったのだろう。

形式や手続き上の必要から、十数人、時には数十人という大人数で会議を開かなければいけないこともある。だが、その実りが乏しいことは常に意識しておくべきだ。

1人当たりの時給をざっと考え、「×人数」のコストを払う価値があるかと自問すれば、ほとんどの「全体会議」の類いは割に合わないはずだ。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク