『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

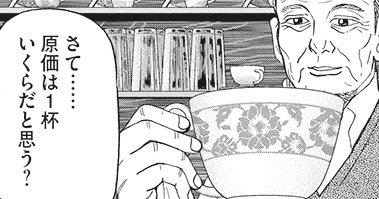

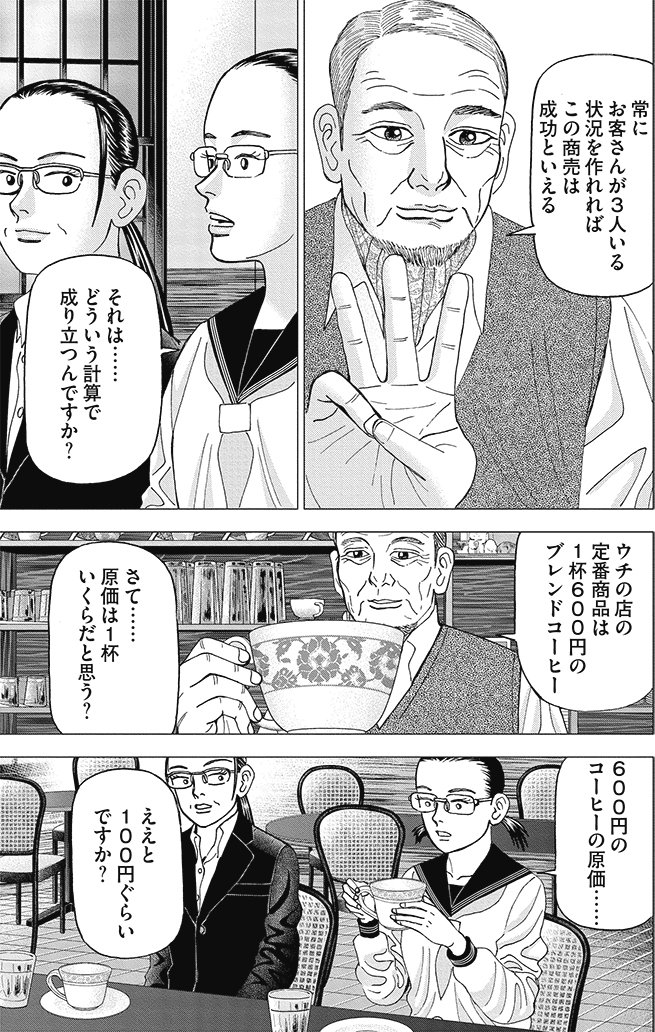

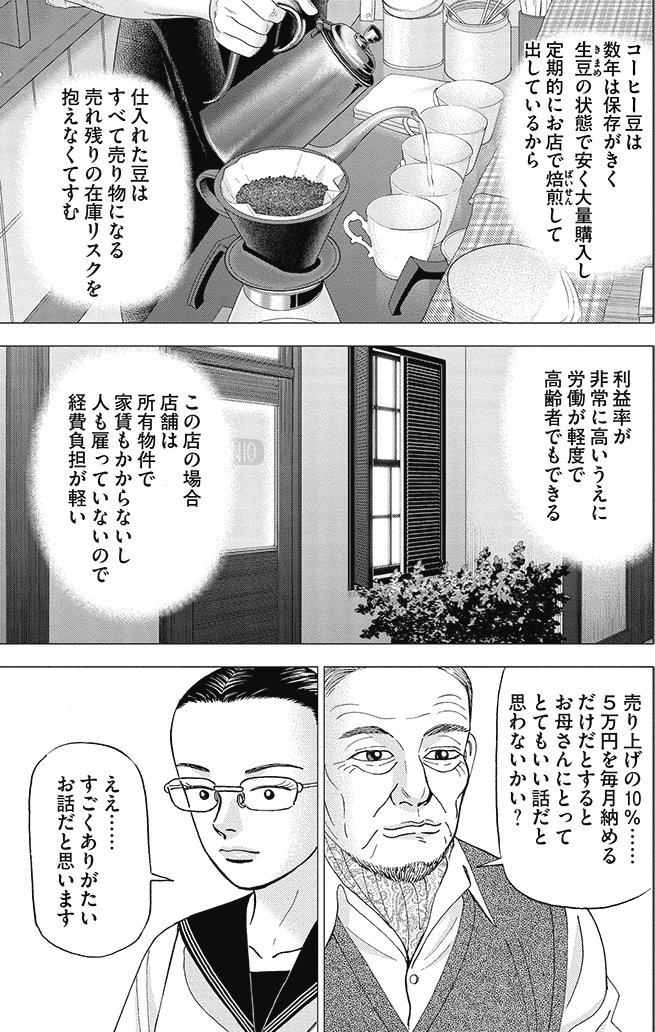

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第90回は、作中の喫茶店主の「常にお客さんが3人いる状況を作れれば成功」「個人商店にとって成長と拡大は悪魔の囁き」といったセリフから、小商いの真価を探る。

成長と拡大は「悪魔の囁き」

企業に成長が欠かせないのではないか、という問いに、老舗の喫茶店店主は「企業と個人商店は違う」と静かに語る。成長と拡大は「悪魔の囁き」であり、借金頼みで無理をすれば、いずれ行き詰まると説く。

成長か、安定か。投資の世界では前者が善とされるわけだが、無理をすれば自転車操業や破綻のリスクが高まる。一方、ビジネスの持続性やそれにかかわる人々の幸福度を考えれば、安定した「小商い」の価値は侮れない。作中で語られるように、需要とコストを手堅く見積もり、キャッシュが回る仕組みを確立すれば、小さな経済圏はきちんと回るものだ。

そこにはAI全盛の時代を生き残るヒントもある。

小商いの強さは「反脆弱性(antifragile)」という視点で考えると理解しやすい。反脆弱性はベストセラー『まぐれ』で知られるナシーム・ニコラス・タレブが提唱する思考枠組みで、同名の本のサブタイトルは「不確実な世界を生き延びる唯一の考え方」。

通常、「脆弱」の対義語は「頑健さ」だろう。タレブは、頑健さとは違った方向性で脆さを克服しているシステムを反脆弱性と名付けた。英語のニュアンスとしてはresilienceが近いのだが、それよりもっと融通無碍な物事の在り様を指す。私なりに日本語を当てれば、「しなやかで、したたか」となる。

ビジネスを例にとると、タレブの視点では、大企業は脆弱さを抱えた存在だ。無駄をそぎ落とした効率性や需要の増大を前提とした成長戦略、何より巨大組織の宿命である固定コストの大きさが、ひとたび歯車が狂ったとき、弱点となる。

コロナ禍でのサプライチェーンの混乱や金融危機、消費者の嗜好の急激な変化などで経営危機に陥った巨大企業を思い起こせば納得がいくのではないか。変化の時代、小回りが効かないデメリットは大きい。

AIに負けない「小商い」「職人」の強み

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

これに対して健全経営の中小のビジネスは危機やショックに強い。無論、借金まみれの企業や、特定の取引先に依存する下請けは脆い。だが、顧客基盤をつくって地道な商売を長年続けているオーナー企業は、企業自身だけでなく、経営者にも蓄えと余裕がある。裏返せば、いろんな荒波を乗り切る力があったからこそ、生き残ってきたとも言える。

個人レベルの小商いはさらに柔軟性が高く、変化への対応力がある。経済活動の中でも、必需品の消費、リーズナブルな外食、医療や調髪などのサービスは好不況の影響を受けにくい。人が生きている限り必要なモノやサービスを地域やコミュニティに根を張って提供していれば、大儲けはできなくても、食いはぐれることはない。

個人でいえば専門職や職人は逆境に強い。「手に職をつける」という古い言い回しは、反脆弱性を身に付けると言い換えることもできる。営業や接客など普遍的なスキルも、どこに行っても食えるという強みにつながる。

AIがホワイトカラーの職を奪うという脅威論は根強いが、実際には人間にしかできないことは社会の中に山ほど残るだろう。生き残る仕事は何かを考えるとき、小商いや職人の強さ、反脆弱性という視点はひとつの手がかりになるはずだ。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク