「自分の仕事に足りないことを全部言語化してくれる本」「会社員人生が180度、変わった!」

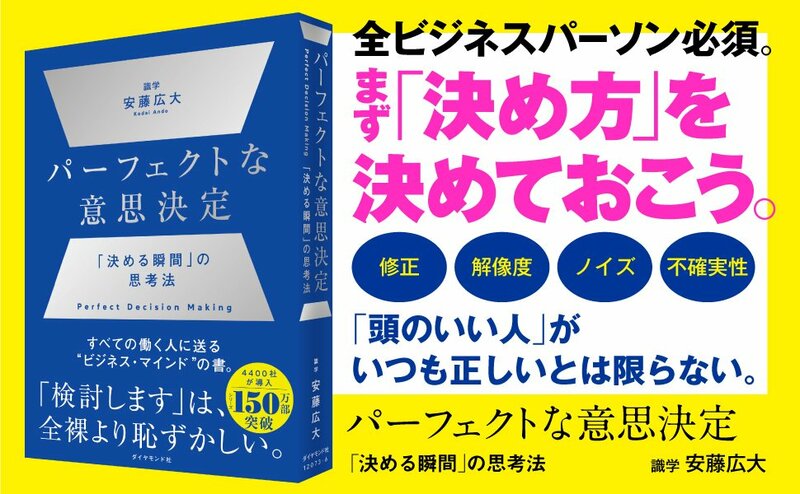

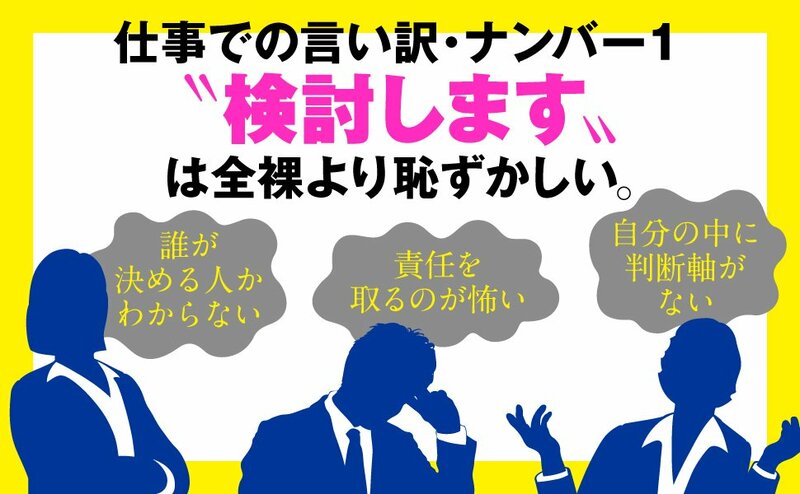

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『パーフェクトな意思決定』シリーズだ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。

今回は、全ビジネスパーソンに必須の「意思決定」のあり方を指南する、シリーズ最新刊『パーフェクトな意思決定』の中から、特別に本書のエッセンスを解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

日本語の「曖昧さ」に注意する

断言することが避けられる時代です。

日本語では「言葉を曖昧にすること」で、コミュニケーションが円滑になる部分があります。

ただ、意思決定が必要なビジネスの場面では、その「曖昧さ」を意識的に排除しないといけません。

たとえば、「みんな言っている」などの過剰な一般論や「しんどい」などの個人の感想などがそうです。

相手の意見の中に、曖昧な表現が出てきたら、それを具体的にする必要があるのです。

あえて「つっこむ姿勢」

代表的なものを紹介しましょう。

まず、主語の大きな一般論をスルーしないということ。頭の悪い人がやりがちな失敗です。

「Z世代は〇〇だ」「関西人は〇〇だ」

→ 本当に全員がそうなのか?

次に、個人の主観を明らかにするということ。

「あの人は、いい人」「あの人の言うことは聞かないほうがいい」

→ なぜそう思うのか?

さらに、数字を押さえるということ。

「よく起こる」「たまに起こる」

→ 具体的に何回なのか?

こうやって、曖昧な表現を特定するようにしましょう。

都合の悪いことをぼかして「なあなあ」にしているところを、あえて、つっこむのです。

別に、その人が憎くて重箱の隅をつつくのとは違います。

そして、すべてを正確に確かめることはできません。

「女性向けの商品を男性にも届ける」

「子ども向けを大人にも売る」

ということを考えたときに、すべての「男性」「女性」「子ども」「大人」で確認することは不可能ですよね。

大まかな傾向として、大きな主語を扱うのは許容すべきです。

ただ、わざと曖昧にしているところは、上記のようにつっこむ必要があるのです。

(本稿は、『パーフェクトな意思決定』の著者・安藤広大氏が特別に書き下ろしたものです)

株式会社識学 代表取締役社長

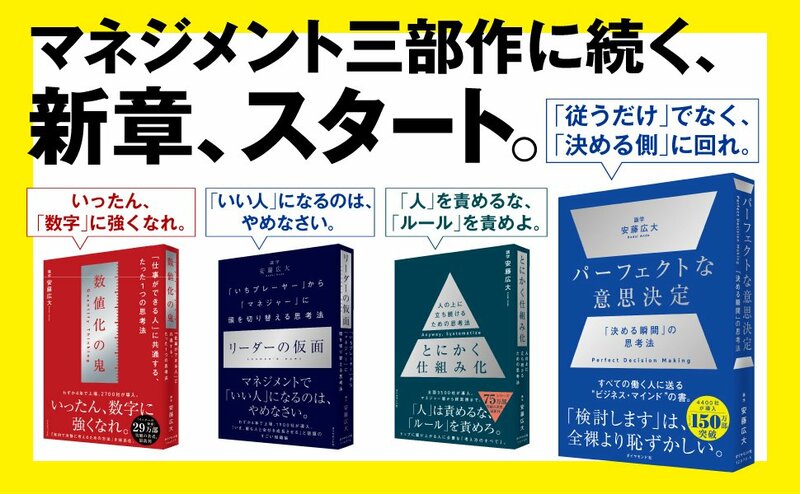

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計150万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。