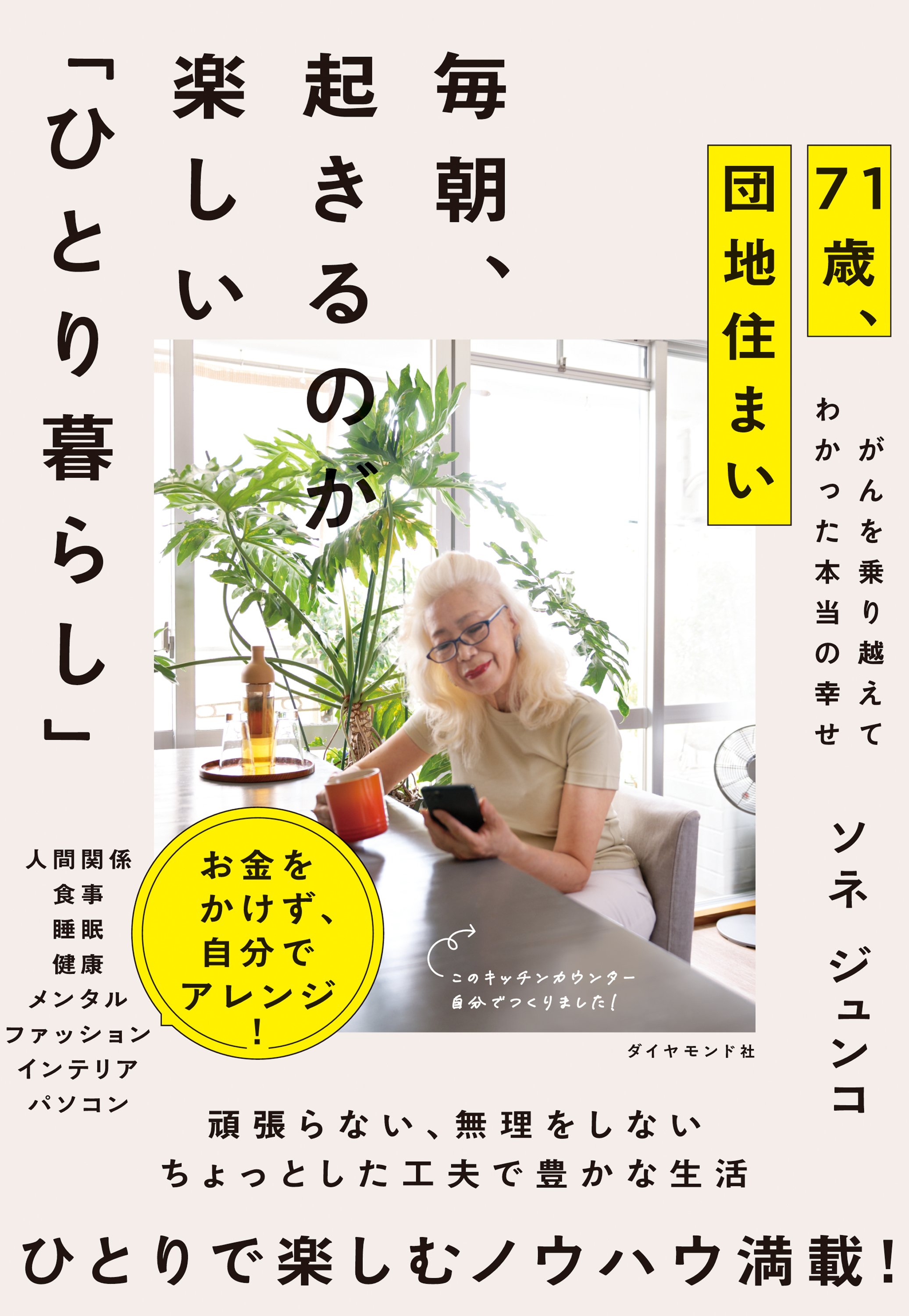

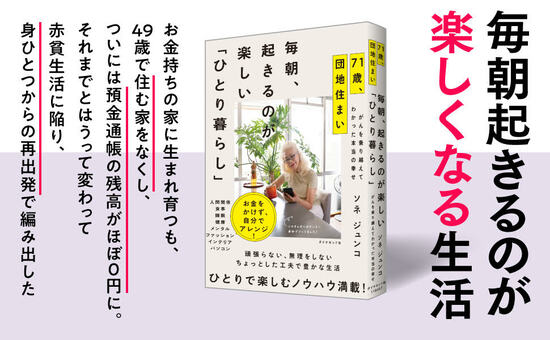

お金持ちの家に生まれ育ち、大学を卒業して間もなく結婚。3人の子どもを授かるも離婚した。実家に出戻ったものの、父親の会社が倒産し、49歳で住む家を失った。ついには預金通帳の残高がほぼ0円に……それまでとはうって変わって赤貧生活に陥り、裸一貫で整体院で働くようになった。自分の力で人生を切り拓いてきたとき、今度は末期寸前のがんを患うことに。そんな波乱の人生を乗り越えて「今がいちばん幸せ!」と断言する『71歳、団地住まい 毎朝、起きるのが楽しい「ひとり暮らし」』(ダイヤモンド社)の著者が、毎朝起きるの楽しくなるライフスタイルを【人間関係】【食事】【睡眠】【健康】【メンタル】【ファッション】【インテリア】【パソコン】とテーマごとに紹介する。

※本稿は『71歳、団地住まい 毎朝、起きるのが楽しい「ひとり暮らし」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

インテリアへの興味は結婚後に本格化

小学校高学年で自分の部屋を持つようになってから、お気に入りの小物を飾ったり模様替えをしたりはしていましたが、若くてほかに楽しいことがたくさんあったので、学生時代はさほどインテリアに興味を抱いていませんでした。

インテリア好きが本格的に顔を出すようになったのは、結婚して自分の家庭を持ってからのことです。専業主婦で家にいる時間が長かったので、自分の好みの空間をつくりたいと考えるようになったからです。

「ここをこうしたい!」と思ったら即実行

リビングの収納棚の扉の裏側が気に入らず、色を塗ったこともありました。一事が万事、そんな感じです。

「ここをこうしたい!」と思ったら即実行してしまうのです。特に模様替えは自分でよくやりました。独身のころからやっていたので、模様替えはお手のものでした。

家具は自分で動かすもの

元夫は「そこにあるものをなぜほかの場所に持って行く必要があるんだ?」と考える人だったので、家具を動かすのを頼むつもりはありませんでしたから、それも自分で動かしました。

「家具って女性でも動かせるの?」と驚かれることがありますが、よほど重厚な素材でも使っていない限り、女性ひとりで動かせるものがほとんどです。

コツは中身を出してしまうこと。たとえばタンスだったら、中の洋服を全部出すとか、食器棚なら食器を、本棚なら本を全部出してしまえば、家具自体はそう重くはないです。

子育てとDIY(日曜大工)

子どもが生まれてからは、DIYで、簡単なものを手づくりするようになりました。哺乳瓶やおむつをまとめて置いておく台など、あれば便利だなと思うものってたくさんありますよね。

今なら市販品で便利なものがたくさんありますが、私が子育てをしていたころは、手づくりするほかありませんでした。

元夫の価値観とのギャップ

これが元夫には、大きなショックだったようです。「お金ならあるんだし、手づくりなんてしみったれたことをする必要はないじゃないか。必要ならオーダーすればいい……」みたいな考えの持ち主だったのです。

「男の自分ができないのに、女である自分の妻が木工までやっちゃうなんて、ちょっとおかしい」と思われたようです。

父譲りの「すぐやる課」精神

私の「すぐやる課」的な部分は、父によく似ていると思います。父も思いついたら、すぐに実行しないと気がすまない人でした。

とにかく今の自分のアイディアを形にしたい、実行したい、反映させないと気がすまないんです。ある意味、ブルドーザーみたい。まわりの反対を押しのけてでもやりたいとなったら即やりたいのです。

母に苦労させたという点で父を恨んでいる部分はいまだにあるのですが、「ああ、父も私のようにやりたいことをやらずにはいられない性格だったのだな。私は父に似ているんだな」と思うと、愛しさも感じます。

※本稿は『71歳、団地住まい 毎朝、起きるのが楽しい「ひとり暮らし」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。