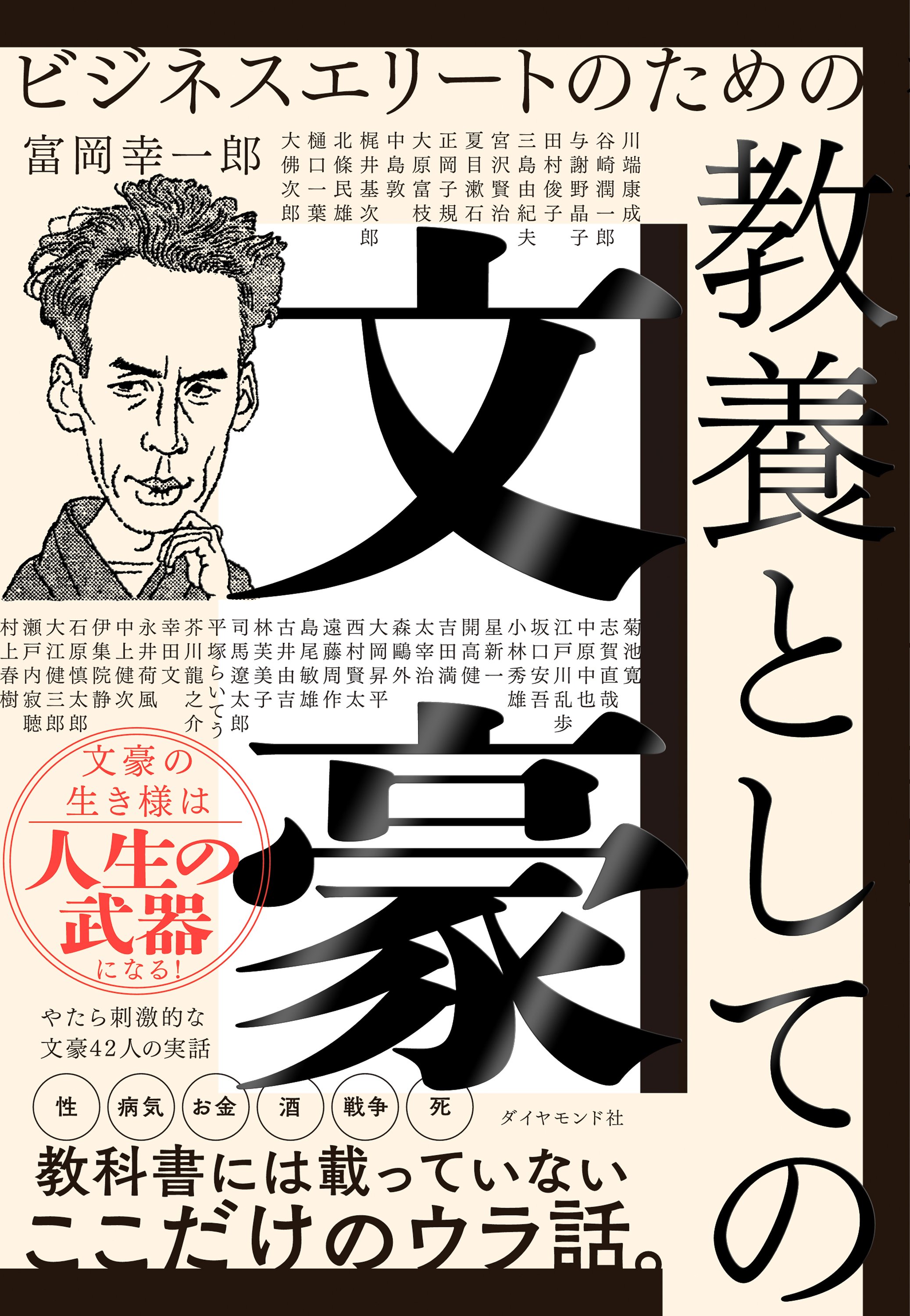

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

英語教師として戻るも

生徒からの反発を受ける

江戸(現・東京)生まれ。本名・夏目金之助。帝国大学英文科卒。代表作は『吾輩は猫である』『こころ』『坊っちゃん』など。明治時代を代表する近代日本文学の巨匠。幼少期に養子に出されるなど、波瀾に満ちた少年時代を過ごす。漢学を学んだことが、小説における儒教的な倫理観や東洋的美意識を磨いた。幼いころから病気がちで、大学予備門時代には、結膜炎にかかって進級試験が受けられず落第する。明治33(1900)年、文部省の留学生としてイギリスに留学するも、神経衰弱となり帰国。その治療の一環として小説を書き始め、38歳のとき『吾輩は猫である』でデビュー。その後も次々と名作を発表する。晩年は複数の病気や神経症に苦しみながらも執筆活動を続けるが、胃潰瘍が悪化して49歳で死去。

人気のあった前任教師の存在

帰国後、漱石は明治政府の西洋学問の推進にともない、英語の嘱託教師として第一高等学校(現・東京大学教養学部)で教壇に立つことになりました。

この仕事自体はよかったのですが、問題は前任の英語教師のほうが人気があったということです。

漱石の前任者はラフカディオ・ハーン(小泉八雲)。アイルランド、フランス、アメリカ、西インド諸島、日本と放浪を続けた経験の豊かさと話のうまさが相まって、生徒たちの興味・関心を巧みに引き込んだのです。

精神的に悪影響を及ぼした

生徒たちの反発

それに対して、漱石は文法や訳文に重点を置く授業を行い、さらに元来神経質な性格も相まって生徒たちの人気は高まりませんでした。

結果として、人気のあったハーン先生が解雇され、人気のない漱石が後任になったことに生徒たちは猛反発。「前の先生のほうがよかった」と授業をボイコットする生徒まで出てきたのです。

漱石はその反発を突っぱね、厳しく指導しましたが、精神的に悪影響を及ぼしたことは想像に難くありません。しかし、漱石の悲劇はまだまだ終わりませんでした。

叱った生徒が滝で投身自殺

本格的な神経症に

漱石が教えていた生徒のなかに、藤村操(ふじむらみさお)という生徒がいました。成績優秀で、中学校を飛び級で進学し、普通は18~20歳で入学する第一高等学校(現・東京大学教養学部)に16歳で入った秀才でした。

あるとき、漱石の英語の授業に出席していた藤村に、漱石が訳文の課題を出しました。しかし、藤村は不遜な態度で「やってきませんでした」と言い放ちます。

漱石は驚きましたが、怒りを抑え、「なぜやってこなかったのか」と尋ねました。すると藤村は、「やりたくないからやってこなかった」と反発。さすがに漱石も怒りを感じましたが、冷静に「次回までにやってくるように」と注意するにとどめました。

反抗する生徒をしかりつける

しかし、次の授業でも藤村は「やってきませんでした」と反抗。2度目となると、さすがの漱石も我慢ならず、

「勉強したくないなら、もう教室に出てこなくていい」

と、藤村をしかりつけました。

16歳の藤村、華厳滝で投身自殺

しかし、これで終わりではありませんでした。

なんとその数日後、16歳の藤村は栃木・日光の華厳滝に投身自殺してしまうのです。

藤村は、「巌頭に立つに及んで、胸中何等の不安あるなし。始めて知る、大なる悲観は大なる楽観に一致する」といった哲学的な問答を書いた遺書を残しました。

「煩悶青年」という流行語

この事件は世間でも大きなニュースになり、新聞などでも大々的に報じられました。

また、当時の若者の心情を象徴するものとして、「煩悶青年(はんもんせいねん)」という流行語まで生まれました。

哲学的な自殺として議論が盛んになり、もだえ苦しむことが一種の思想的な高みへと昇華するかのように語られるようになったのです。

しかし、この出来事は漱石にとって計り知れない精神的ダメージとなり、彼の神経症はさらに悪化していくことになります。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。