「金持ちも貧乏人も戦争を望んだ」古代ローマに学ぶ“残酷な真実”とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

古代ローマが侵略戦争を続けた「意外な理由」

歴史は人類、人間によって紡がれてきた事象の蓄積です。その人類の歴史は、様々な理由から常に「移動」を伴うものでした。具体的には移住、商取引(貿易)、戦争などです。

このような「動き」(移動)を伴う活動は、狭いエリアから広範囲に至るものまで多様なものであり、ある意味、人類の歴史の根幹をなしているものと言えるでしょう。

この「ヒトの動き」ないし移動のポイントは、移動に何かしらの「目的」が付随していることです。一例を挙げましょう。

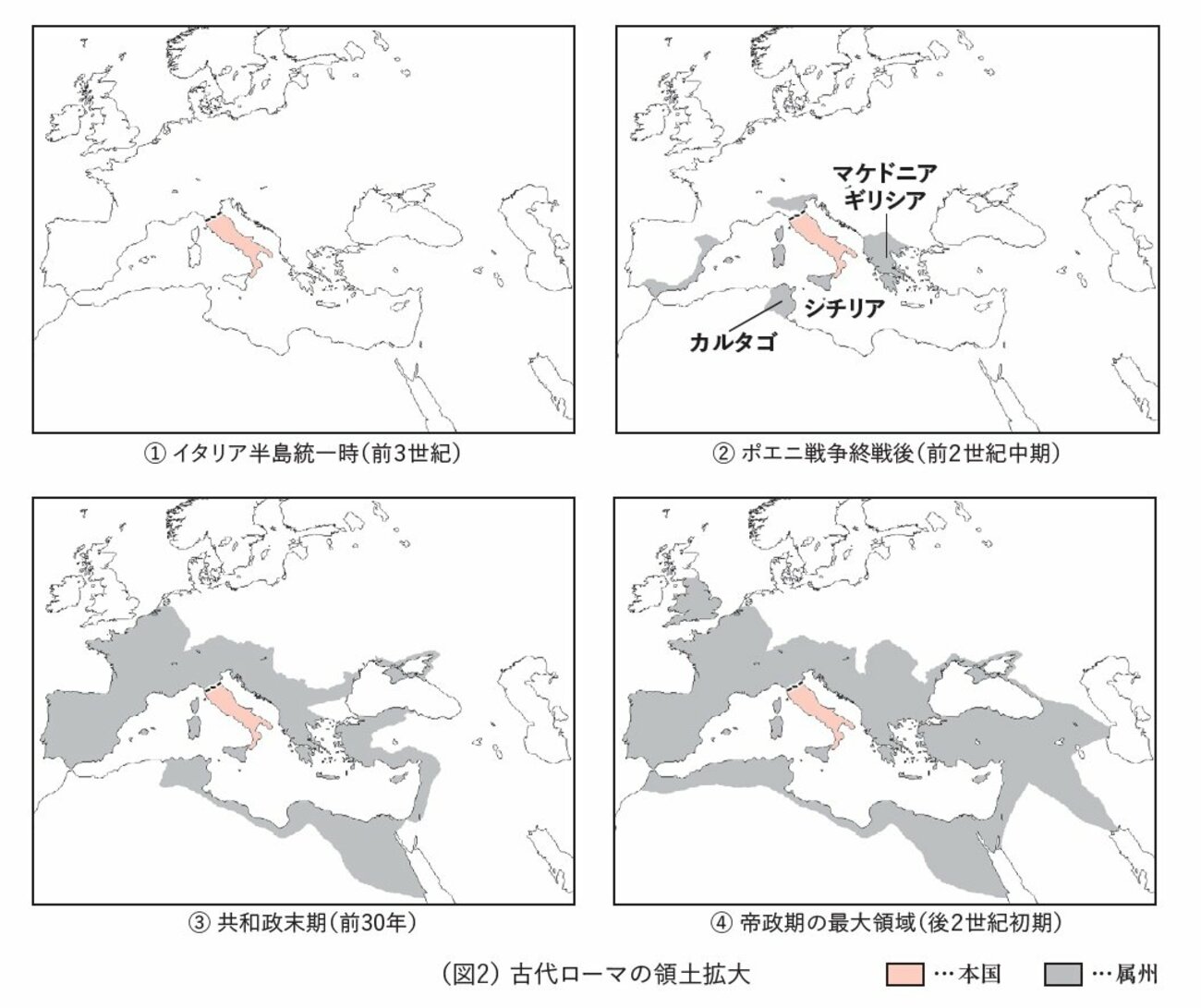

紀元前2世紀半ばまでに、共和政ローマ、後のローマ帝国は、ポエニ戦争という戦争を経て西地中海で最大の勢力に躍り出ました。その後もローマは属州と呼ばれる海外領土を拡大するべく、征服戦争を継続します。

これは、「内乱の一世紀」(前133~前27)と呼ばれる混乱のさなかであっても、さらに帝政期を迎えてもなお同様でした。下図をご覧ください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

では、なぜローマは属州の拡大を続けたのでしょうか。

正解は、「奴隷の確保」にあります。

なぜ人々は戦争を望んだのか?

ポエニ戦争後より、ローマでは富裕層を中心にラティフンディアと呼ばれる大土地(大農)経営が各地で展開されました。このラティフンディアでの労働力となったのが、奴隷だったのです。したがって、たとえ国内が混乱にあっても、富裕層は奴隷を必要としたことから征服戦争を支持し、また都市の貧困層も、無償のパンの配給(いわゆる「パンとサーカス」)が属州産の安い穀物で維持されたことから、属州の拡大を歓迎したのです。

もちろん、「奴隷の確保」だけがローマの征服戦争の理由ではありませんが、この例のように征服戦争という「ヒトの動き」と、それに付随する「奴隷の確保」という「目的」を見出すことで、ローマという国家の様々な要素を体系的につなぐことができるのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)