【大人の教養】ロシアの南下政策を「1枚の地図」で読み解く!

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

地図が語りかける「本当の世界史」

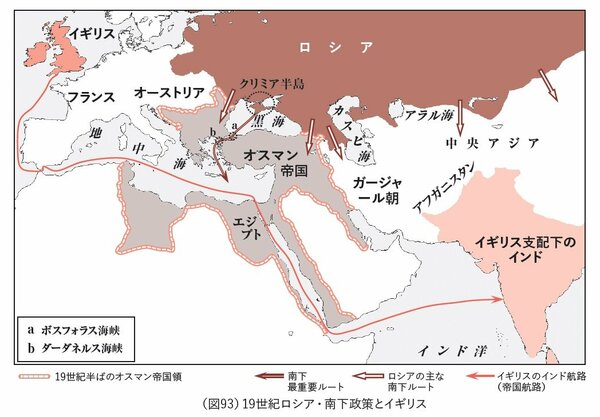

本日は、ロシアの南下政策について見ていきます。

「南下政策」とは読んで字のごとく、南に向かって進出する対外政策のことで、なかでもロシアのそれが最も知名度が高いと言えるでしょう。ロシアの南下政策は、そもそもモスコヴィア以来のロシア国家の伝統とも言えるものです。北方ユーラシアに国土を有するロシアは、暖かい領土を求め、必然的に南へと進出します。

一般的には、不凍港(年間を通じて結氷しない港)を求めての南下政策と言及されることが多いです。ともあれ、ロシアの南下政策はヨーロッパ列強の介入を否応なく招き、これは「東方問題」と呼ばれる、一連の国際問題を引き起こすことになります。この東方問題で主要な当事国となったのがイギリスでした。東方問題は19世紀を通じて、ロシアとイギリスの対立軸を中心に捉えることができます。ここで問題です。

“ロシアの南下政策がなぜヨーロッパ列強の介入を招くのか?”

正解は、インド航路の防衛です。まず、東方問題Eastern questionという言葉が指す「東方」とは、オスマン帝国領を指します。1699年を迎えるまで大国として地中海に君臨したオスマン帝国ですが、その衰退は次第に顕著となり、ヨーロッパ列強の進出を受けることになります。とりわけ積極的に進出したのがロシアで、そもそもロシアはオスマン帝国と南で国境を接しており、以前より国境紛争が断続的に続いていたのです。

ロシアがオスマン帝国に進出することは、地中海への出口を求めることになります。ロシアが地中海に進出すれば、地中海の制海権がロシアに渡ることになり、これはヨーロッパの勢力均衡を一変させるおそれがあります。なかでも、イギリスにとっては、より直接的な脅威として受け止められたのです。下図をご覧ください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

まず、ロシアの南下政策において、最重要ルートは黒海にあります。黒海方面への南下でロシア最大の拠点となったのが、クリミア半島です。18世紀にエカチェリーナ2世がオスマン帝国より奪取した地域で、ここから南へ進み、さらにボスフォラス海峡とダーダネルス海峡という2つの海峡を通り抜けると、地中海へ出ることができます。ボスフォラス海峡とダーダネルス海峡は、いずれもオスマン帝国の支配下にあったため、ロシアはオスマン帝国への介入に躍起になるというわけです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)