【教養としての世界史】イスラーム教の誕生秘話を「1枚の図」で語る!

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

イスラーム教はどのように生まれたのか?

7世紀の中東では、新たな宗教が創始されます。それが、イスラーム教です。

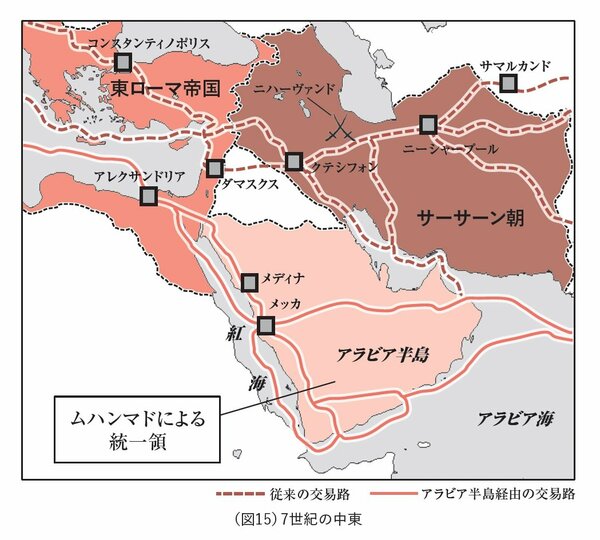

そもそもこの宗教の成立には、当時の中東情勢が大きく関わっていました。古代より、中東では2大国が常に抗争を継続していました。6世紀にこの地で激しく争ったのが、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)とサーサーン朝(ササン朝)ペルシアです。

両国は一進一退の攻防(サーサーン朝がやや優勢)を繰り返しましたが、ここで問題なのは、この2国がシルクロードの重要な中継地に位置していたことです。

いわばシルクロードのど真ん中で絶えず戦争に明け暮れているわけですから、この地を往来する商人たちの安全も脅かされます。そこで、商人たちはシルクロードを直進せず、一旦海路を経由し南回りで迂回するルートをとるようになります。この迂回ルートに位置したのが、アラビア半島でした。このためアラビア半島は、6世紀より東西の商人が集い、にわかに活況を呈するようになります。下図を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

なかでもとりわけ賑わったのが、紅海に面した西海岸一帯のヒジャーズ地方です。当時のアラビア半島には統一国家はなく、ヒジャーズの中心的な都市はメッカ(マッカ)で、5世紀末にアラブ人の一部族であるクライシュ族がその支配権を得ました。

このクライシュ族に生まれたのが、イスラーム教の開祖であるムハンマド・イブン・アブドゥッラーフ(570頃~632)です。

ムハンマド自身も商業に従事しており、その過程でキリスト教やユダヤ教、ゾロアスター教といった様々な宗教に触れたものと考えられます。こうした諸宗教(宗派)の要素を取り入れながら、イスラーム教が形成されていったのです。

ムハンマドは610年頃にイスラーム教を創始したとされ、早速布教に取り掛かりますが、当初イスラーム教はメッカでは迫害に遭います。そこでムハンマドと信者らは、622年に北方のヤスリブに避難します。この脱出劇はヒジュラ(聖遷)と呼ばれ、この年は現在でもイスラーム暦元年とされます。ヤスリブの内紛を調停したムハンマドは、この都市をマディーナ(メディナ)と呼び、この地を拠点にメッカと対決姿勢を強めます。

630年にムハンマドはついにメッカを征服し、このとき偶像崇拝の忌避からカーバ神殿に納められていた神像をすべて破壊するよう命じます。その上で、カーバ神殿をイスラーム教の聖殿とし、今日もなお、メッカとメディナはイスラーム教における2大聖地(両聖都)と称されます。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)