タブレット学習が普及してきた今、改めて手書きの「ノート」の力が見直されています。算数専門のプロ家庭教師として約20年間、2000人以上のお子さんを指導してきた中学受験専門のカリスマ家庭教師・安浪京子先生は、その経験から「ノートをひと目見ると、その子の学力がわかる」と言います。6年生でもノートの書き方を知らない子は多く、その状態のまま、受験勉強に励んで伸び悩んでいる子は多いそう。「ノートの正しい書き方を知らずして、学力は上がらない」と断言する安浪先生の「中学受験 必勝ノート術」のセミナーから一部を抜粋し、ご紹介していきます

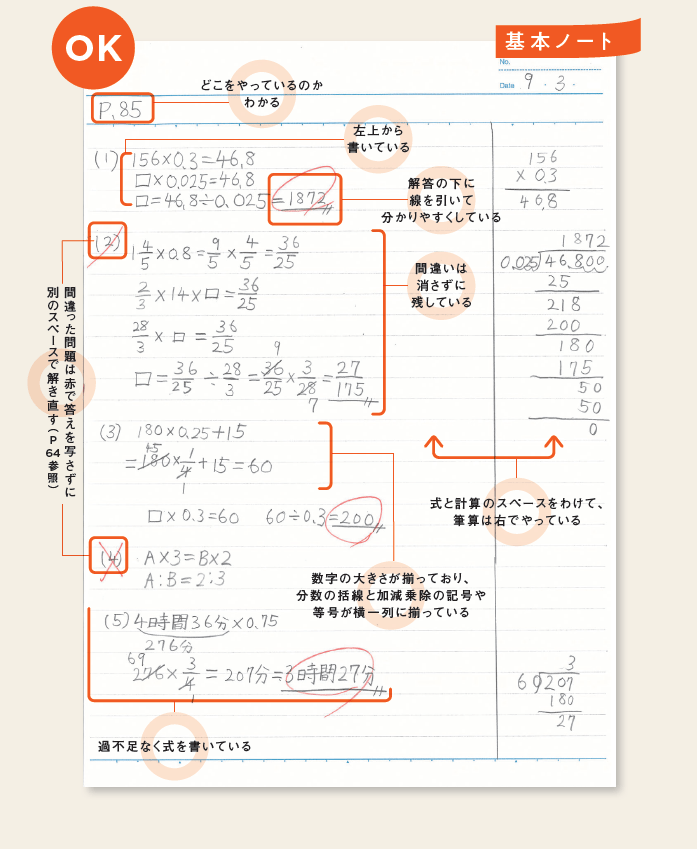

基本の5か条をふまえたOKノート 安浪京子 著「中学受験 必勝ノート術」より

基本の5か条をふまえたOKノート 安浪京子 著「中学受験 必勝ノート術」より

算数ノートの基本5か条

算数のノートには基本となる5つのルールがあります。これは、単に「きれいに書く」ことを目的としたものではなく、効率よく学習し、確実に理解を深め、テストの時のアウトプットの練習をするためのものです。ここでは、実際のノート作成において意識すべきポイントを解説します。

① 読みやすく書く

まず、大前提として「他人が見ても分かりやすいノート」を作ることが重要です。これは、字が上手か下手かという話ではありません。例えば、

・字のサイズをそろえて書く

・消しゴムをちゃんと使って消す

・筆算や図を整理して書く

といった工夫をすることで、後から見直しやすいノートになります。

子どもは消しゴムで適当に消して下の字が残ったまま上から字を書いたりすることが多く、それが原因でミスになることもあります。

こういったクセは大人は気が付きにくいもの。しっかり注意してあげましょう。

雑に書かれたノートでは、自分がどのように考えたのかすら分からなくなってしまいます。「分かりやすく書く」ことは、自分のためでもあります。

② 余白を意識する

式、答え、計算のスペースを分けて、適切な余白を確保することが大切です。ぎっしり詰め込んで書いてしまうと、

・どこで計算をしているのか分かりにくい

・修正や追加の書き込みができない

といった問題が生じます。特に計算問題では、途中式を整理しながら書くことでミスを防ぐことができます。

③ 左上から書き始める

大人にとっては当たり前のように思えるかもしれませんが、「必ず左上から書く」ことは意外と重要なポイントです。子どもは好きなところから適当に書き始め、すぐに改行するはめになったりノートの下まで書いてから上の空いているスペースに続けて書いたりします。

算数は左から右へ、上から下へと式を書いていくというルールを徹底させることで、書き間違いや計算ミスが減ります。意識せずに書き進めると、数行後には自分でも読みづらくなることがあるため、基本的な書き方を統一することが大切です。

④ 計算スペースを分ける

計算と、式が混在すると、どこで間違えたのかが分かりにくくなります。そのため、計算スペースと式を分けることが重要です。

例えば、

・計算は右側にまとめる

・解答の部分は強調する(枠で囲む、別の行に書く など)

・式の流れを分かりやすくする

こうすることで、見直しがスムーズになり、どこで間違えたのかがすぐに分かるようになります。

⑤ 間違いを消さずに残す

子どもは「間違い」や「バツ」が嫌いなので、間違えた部分は消して書き直してしまう子が多くいます。

しかし、間違えた過程を残すことが大切です。なぜなら、間違いの原因を確認することで、同じミスを繰り返さないようにするためです。また自分の解き方を見直してミスを発見する過程は、算数の力をつけるために必要不可欠な力です。

ですので、私はバツを嫌う子には「バツじゃなく、星やハートのマークをつけておくのでもいいよ」と指導しています。こうした工夫により、「なぜ間違えたのか」を把握し、次回同じミスをしないための対策ができます。

ここまでに解説してきたように、ノートを書くときには、大人なら当たり前のことであっても、子どもならではの特色や感情に左右されて、間違った使い方をしていることはよくあります。ぜひ、本書を一緒に読んでいただき、子ども自身がその思い込みに気づいてくれるといいですね。

*本記事は、安浪京子著「中学受験 必勝ノート術」のセミナーから抜粋したものです。