そもそもなぜ、高橋氏はPMO専業のビジネスをしようと思ったのか。PMOとはProject Management Officeの略で、プロジェクトの実行支援に特化したマネジメントの専門職のことだ。その機能はプロジェクト管理標準の策定から、リソースマネジメント、プロジェクトのモニタリングとレポーティング、プロジェクトメンバーのトレーニングとサポート、ポートフォリオマネジメントと多岐にわたる。

高橋氏は著書『MSOL経営システム――理論と実践』の第1章にて、PMOを選んだ理由を語っている。ソニーグローバルソリューションズでグローバルシステム開発プロジェクトのPMOリーダーをやっていたとき、発注側の立場から「PMOに特化した会社があれば助かる」と思ったのがきっかけだった。そして、PMOがビジネスとして成り立つかどうかを検討するためにPMOに関する情報を調べまくり、どういう市場で、どういうサービス形態であるべきか、さまざまな戦略を用いて分析して、ビジネスプランを書き上げたのである。

そのときに参考にしたのがクロネコヤマトの宅急便、アクセンチュアの人財育成システム、リクルートのカルチャー、リーバイスのポジショニング戦略だ。後編では、高橋氏がPMOビジネスに勝機を見出すきっかけとなったこの4つのユースケースを紹介するとともに、マネジメントソリューションズ(以下、「MSOL」)設立前に描いた設立趣意書を見ていく。

PMOビジネス立ち上げの参考となった4つのユースケース

「戦略を考えるうえで、ビジネスをどういうふうにつくっていくのかという基本的な発想はすごく重要」だ。ビジネスを起こそうとするならば、抽象度の高いものの考え方をする必要がある。しかし、経営書を読んで戦略を立案しても、それは机上の空論でしかない。高橋氏は「自分がやりたいビジネスがどのようなものかを既存の企業やビジネスを参考にイメージし、描くこと」が必要だと主張する。その信念の下、PMOビジネスを立ち上げるにあたって彼が参考にしたのはクロネコヤマト、アクセンチュア、リクルート、リーバイスの戦略だった。

クロネコヤマトの宅急便

クロネコヤマトの宅急便で着目したのは、ヤマト運輸がデパートの配送から小口宅配にシフトしたことだ。クロネコヤマトの宅急便を立ち上げた小倉昌男氏が書いた『小倉昌男 経営学』(日経BP社)を読んで、小口宅配もPMOも同じだと思ったという。1つの案件のロットは小さいが、一つひとつのプロジェクトを成功させることで、口コミで需要が広がっていくと考えたのだ。また、PMO専業であることで、顧客がPMOで困ったときには依頼がくるだろうと確信した。これは「ひとつの大きな発想の転換だった」と書いている。

アクセンチュアの人財育成システム

アクセンチュアは、高橋氏が新卒で入社した会社だ。アクセンチュアのすごいところは、人財を金太郎飴方式に生み出していくシステムにある。アクセンチュアは「自社に合う人財を厳選し(中略)。そして、選んだ人財をしっかりと教育(中略)。新卒からしっかりと教育していく仕組みが確立されている」という。高橋氏はアクセンチュアでの体験を「学びの原体験」と言い、同社の人財育成システムとナレッジマネジメントをMSOLにも採り入れている。PMOを育成するための研修プロセスと採用プロセスを、時間をかけて構築するとともにナレッジを蓄積し、明文化している。

リクルートのカルチャー

MSOLの人財として高橋氏が求めたのは「プロフェッショナルとしての自律と、組織としてお互いを助け合って成果を上げることのできる人財」だ。しかし、アクセンチュアをはじめとする外資系コンサルティング会社のカルチャーは個人主義的すぎて、日本人にはなじまない。そこで、カルチャーはリクルートを参考にした。リクルートは成果に対して厳しく、個人の自律が求められる。それにもかかわらず、組織の団結力は強く、マネジメントもうまくいっているように見えた。MSOLのカルチャーは「リクルートの部分部分をマネしてつくり上げた」と高橋氏は本書に記している。

リーバイスのポジショニング戦略

リーバイスのポジショニング戦略は、MSOLの立ち位置を明確にしてくれるものである。高橋氏は、「PMOという汎用的なソリューションを提供する」というユニークな立ち位置を確立したわけだが、これはゴールドラッシュのときのリーバイスとまったく同じだと言う。当時、リーバリスは金を掘らずに、採掘人が必要とするもの(=ジーンズ)を供給したが、MSOLもまたクライアントが必要なもの、つまりPMOを提供するというビジネスだからだ。

MSOL設立前からイメージしていたミッションとビジョン

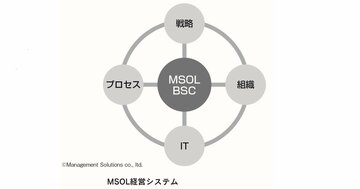

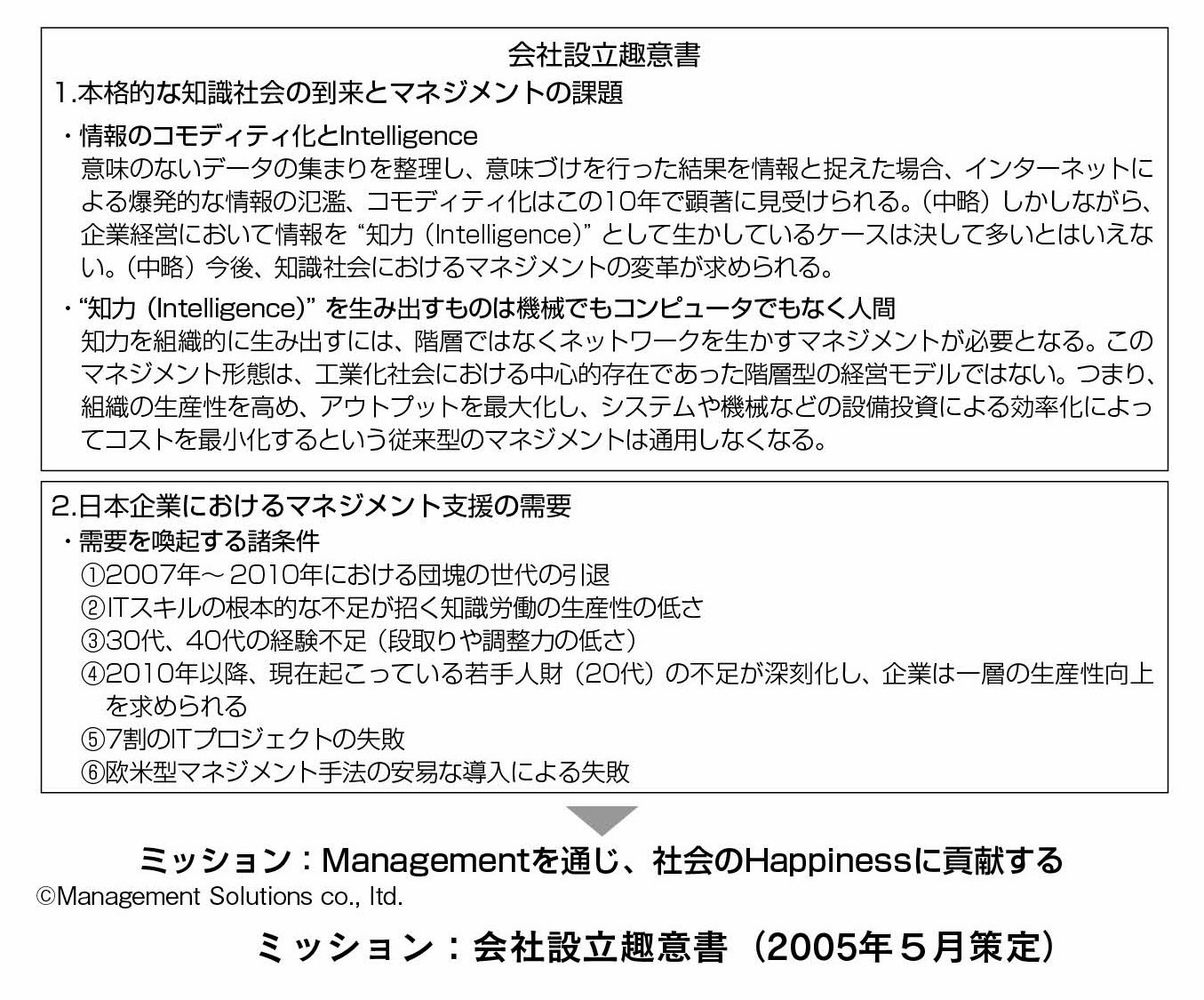

MSOLのミッションは「Managementの力で、社会のHappinessに貢献する」。ビジョンは「Managementにおける社会のPlatformとなり、組織の変革および自律的な個人の成長を促す」だ。第1章「戦略」の1つ目の見出しに「戦略の前にミッション、ビジョンがある」と打ち出すほど、高橋氏はこれらを大事にしている。それは、ミッションとビジョンが「組織における共通認識の醸成と方向性を示す役割を果たす」からだ。

このミッションとビジョンを定義したのは、公式には2010年のことだ。だが、高橋氏はMSOLを設立する前から、おぼろげにイメージしていたという。ミッションとビジョンの文言はこれまで何度か変更されているが、その原型は設立趣意書にある。つまり、設立趣意書をつくった時点で、想いと決意を定義していたというわけだ。