<日本の経営者は経験から経営を語る>

設立趣意書に込められた高橋の想いと決意

MSOLを創業するとき、高橋氏はまず設立趣意書 を作成したという。そこで、高橋氏の思考とMSOLの戦略を理解するために、この設立趣意書を紐解いていきたい。説明にあたり、まず背景を簡単に説明しておく。どのような環境で描いたのかがわからなければ、設立趣意書は理解できないからだ。当時はインターネットが急激に普及し、情報が溢れかえっていた頃だった。このような状況のなか、高橋氏は組織のマネジメント層は膨大な情報の中から大事なものを見つける知力を身に着ける必要があると考えていた。設立趣意書では、それを「本格的な知識社会の到来とマネジメント課題」と題し、「情報のコモディティ化とIntellgence」「“知力(Intellgence)”を生み出すものは機械もコンピュータでもなく人間」と文章化している。一方で、そのインテリジェンスを生み出すのは人間であるため、「組織的にインテリジェンスを創出していくにはどうしたいいのか」「マネジメントはどうあるべきか」を考えた。そうして行きついたのがロバート. E. ケリーが提唱したナレッジ・ワーカー(情報を知識に換え、知識を利益に換える役割を担う人材)の考え方だ。知識社会の到来によってマネジメントのあり方も変わるだろう。そう考えた高橋氏はマネジメント支援の需要が増えると予測し、PMOビジネスを選んだ。それから20年経つが、PMOの需要はますます大きくなり、MSOLも次代に引き継いで成長し続けている。

『MSOL経営システム――理論と実践』を執筆した理由について、高橋氏はプロローグで次のように語っている。「私はMSOLの経営および他社のコンサルティングを行う際、多くの経営理論から学んだものを応用してきました。しかしながら、企業規模の大小さまざまな経営者の方々との話を通じて感じたことは、経営理論をあまり理解していない、そもそも知らないという現実でした」。さらに「日本の経営者は経験から経営を語ることが多いのですが、理論をきちんと学ばないのは問題です。私は、経営理論を通じて自分の経営を客観的に見ていく必要があると思っています」

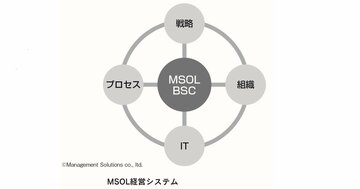

経営理論に向き合い続けた高橋氏が、ドラッカー、サイモン、バーナードなどの理論を学び、実践を通じて完成させたものこそ、MSOL経営システムなのである。

1972年生まれ。上智大学経営学部卒。ゼミは組織論、日本的経営の研究。アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア)、キャプジェミニにおいてシステム開発から経営コンサルティングまで幅広いプロジェクトに携わる。その後ソニーグローバルソリューションズへ入社し、グローバルシステム開発プロジェクトのPMOリーダーとして活躍。2005年マネジメントソリューションズ(MSOL)を設立。2024年1月より取締役会長に就任する。また、一般社団法人アジア経営研究機構(AMRI)代表理事、株式会社GT MUSIC取締役を務める。著書には『PMO導入フレームワーク』(生産性出版)、『コンサルタントになれる人、なれない人』(プレジデント社)がある。