なぜモスクワは「第3のローマ」を名乗ったのか?【ロシアの成り立ち】

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

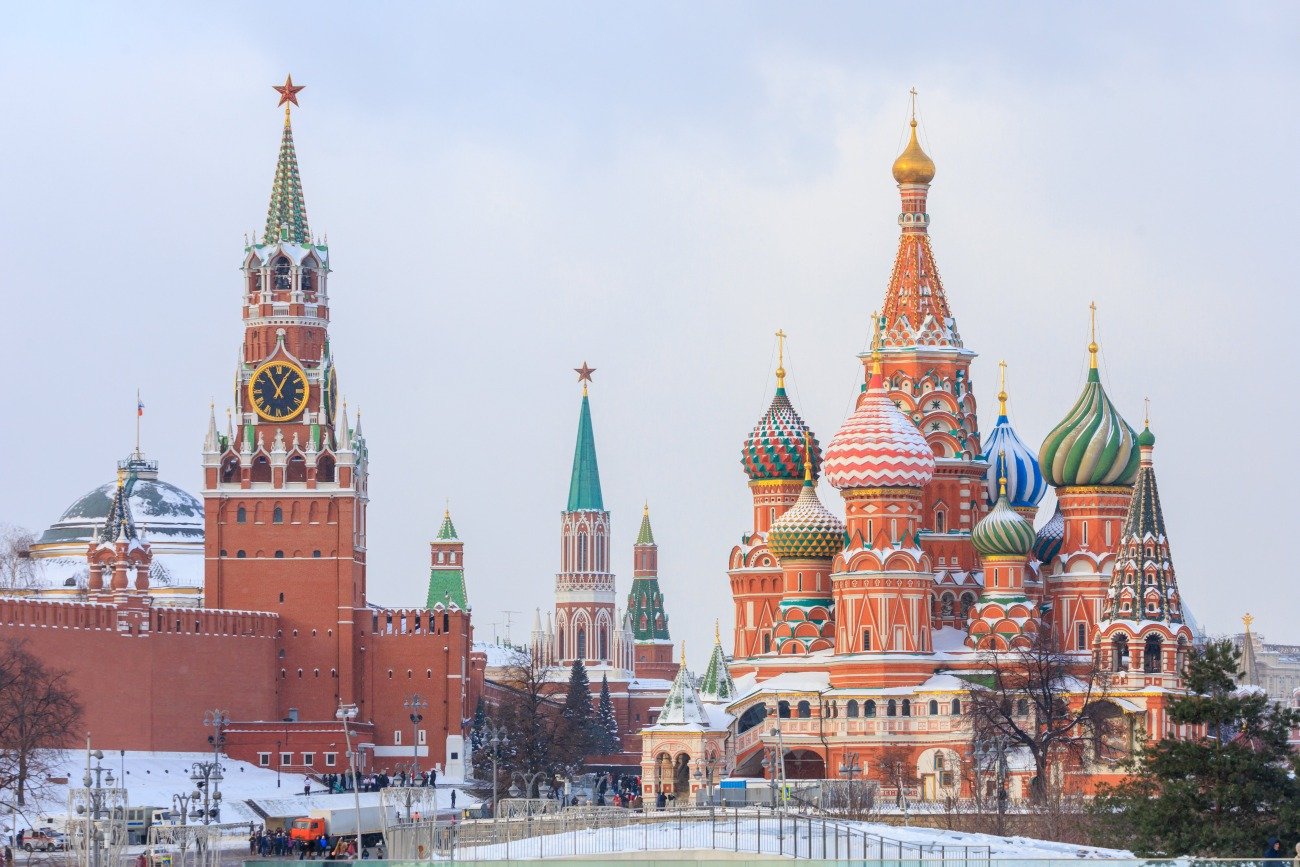

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ロシアの成り立ちを学ぶ

ロシアは13世紀にモンゴルの遠征を受け、中世ロシア国家(キエフ・ルーシ)が実質的に解体しますが、15世紀にモンゴルより完全な独立を達成するとともに、分断されたロシア諸侯領の統一も成し遂げます。その中心となったのが、モスクワという都市でした。

ここを拠点とするモスクワ公国は、もとはやはりモンゴル(ジョチ・ウルス)の支配下にありましたが、14世紀にジョチ・ウルスの徴税請負を担うことになったことで、徐々に勢力を蓄えたのです。モスクワはイヴァン3世(在位1462~1505)の治世にジョチ・ウルスからの独立を果たし、大国としての礎を築きます。このロシア国家は、「モスクワ大公国」ないし「モスコヴィア」と呼びます。

イヴァン3世はまた、滅亡した東ローマ帝国の継承者を自認し、東ローマの皇帝号「カイサル(カエサル)」から転じた「ツァーリ(ツァー)」という君主号を名乗ります。これにより、首都モスクワはローマ、コンスタンティノポリスと並ぶキリスト教会の中心地として、「第三のローマ」と名乗ります。

続くイヴァン4世(雷帝、在位1533~1584)の治世に、モスコヴィアはウラル山脈の東に進出し、シベリア征服が開始されます。これにより、ロシア国家は北方ユーラシアに広大な領土を有することになるのです。

しかし、モスコヴィアは16世紀末期よりツァーリの座をめぐる後継問題がポーランドやスウェーデンといった近隣諸国の干渉を招き、「動乱時代」と呼ばれる混乱期を迎えます。これを収拾したのがミハイル・ロマノフというツァーリで、彼が即位(1613)して以降のロシア国家の家系をロマノフ朝といいます。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)