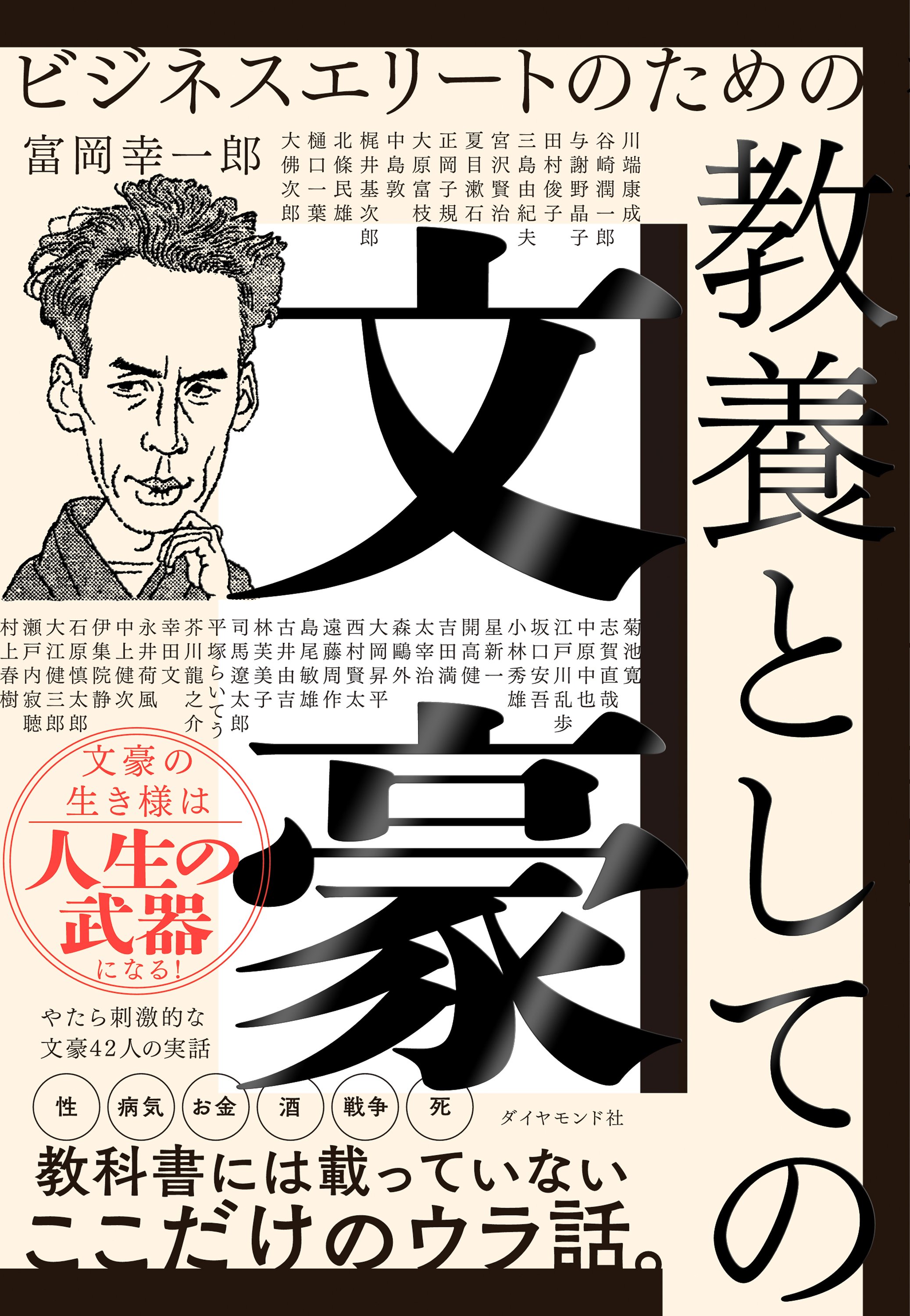

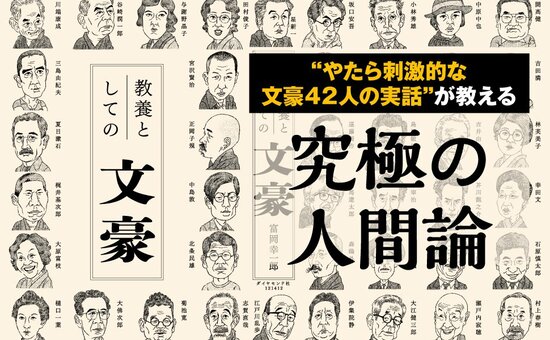

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

「俺には才能がないのではないか」

と苦悩した下積み時代

東京生まれ。東京帝国大学国文科卒。代表作は『山月記』『李陵』など。生後間もないころに両親が別居し、父方の親戚に育てられる。小学5年生のときに父の仕事の都合で、当時日本が占領していた朝鮮に移住。思春期の合計5年半を朝鮮半島で過ごした。帰国後は第一高等学校を経て東京帝国大学に進学し、国文学を専攻。幼いころから学校の成績がよく高学歴のエリートだったにもかかわらず、いい就職先を見つけられず、くすぶっていた時期が長かった。死が迫った1年間で集中して創作にとり組み、名作を残す。30歳前後から気管支喘息の発作がひどくなり、33歳で早世。

才能に自信が持てず

悶々とした日々

中島は、自分の才能に自信が持てず悶々としていた時期がありました。その苦悩が日記に綴られています。

“才能のない自分”を

直視する痛切な告白

「才能のない私は才能のないことを悲しみながら頭をたれて明るい町をのそのそと歩いていた。私はもう二五だ。私は何かにならねばならぬ。ところで一体私に何ができる。うはべばかりの豪語はもうあき〵〳だ。なかみのないボヘミアニズムも、こり〵〳だ。人に笑はれまいとするきがねも、もう沢山だ。感心したものには大人しく帽子をぬげ。自信ありげなかほをするのは止めろ。自信も何もないくせに。だが、それは結局自分の無能を人に示すことになる。何ということだ。何と情けないことだ。一体。才能がないということは、才能のない男が裸にならねばならぬということは」

『断片九』(県立神奈川近代文学館所蔵、中島敦直筆資料より)

「何かにならねばならぬ」

という焦燥感

この日記からもわかるように、中島は「何かにならねばならぬ」という焦燥感を抱えていました。

現代の若者たちが「何者かになりたい」と自分探しをする姿と、重なる部分があります。

エリートにもあった、将来への不安と葛藤

中島は東大卒のエリートではありましたが、それでも20代には自分の才能や将来に対する不安を抱えながら過ごしていたのです。

のちに作家として名を馳せる作品を書いた背景には、このような内面的な葛藤が生きているともいえます。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。