暑くて雨だらけの東南アジアが「とんでもなく発展した」合理的な理由

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

東南アジアが「とんでもなく発展した」合理的な理由とは?

世界史は表面的な出来事を追いかけるだけでは、どうしても頭に入りづらい分野も少なくはありません。その代表例が「東南アジア史」です。

しかし、そうした分野も、とりわけ地図を見比べたり、地理的な条件を念頭に置くだけで、体系的な理解がグッと深まることになります。

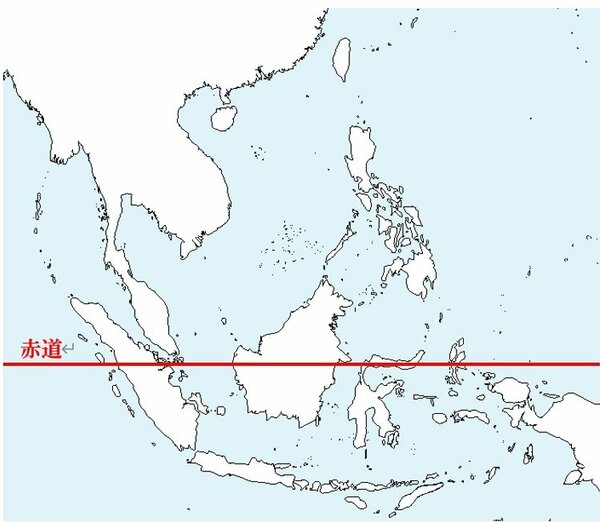

問題です。赤道はどこ?

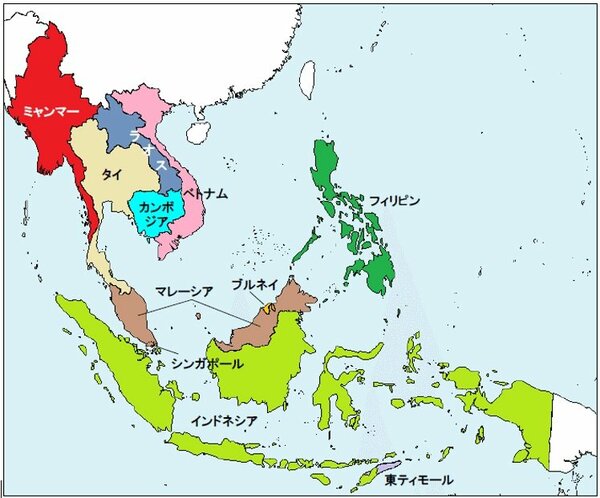

さて、次の地図を見てください。

今回注目したいのは、現在の東南アジア諸国ではなくむしろ赤道の位置です。東南アジアのほぼ中央に赤道が通っており、言い換えれば東南アジアのほぼ全域が赤道直下に位置することがわかります。では、赤道直下の気候と言えば……それが熱帯です。

熱帯気候の特徴と言えば何といっても高温多雨、つまり年中気温が高く降水量も(特に雨季に)多いというものですね。

高温多雨となると、内陸では熱帯雨林が発達し、これにより内陸の交通はどうしても不便なものになります。このため、東南アジアでは古くから水上交通が重視されたのです。すなわち広い海域や大河などが交通路として活発に利用された、というわけです。

水上交通が活発になると港が発達します。東南アジアではこの港を介したネットワークが国家として機能することとなり、これが港市国家と呼ばれる国家の形態です。したがって、東南アジアでは大河や海洋に面した地域には港市国家が発展し、これが国家形成につながっていくのです。

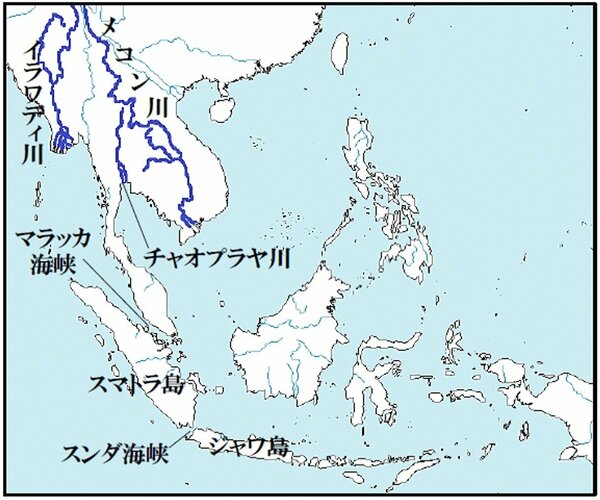

東南アジアの代表的な川

このため、古くから港市国家が発展する地域は以下のようになります。次の地図を見てください。

東南アジアを代表する大河がメコン川、チャオプラヤ川、イラワディ川であり、それぞれ、

・メコン川下流……カンボジア

・チャオプラヤ川流域……タイ

・イラワディ川流域……ビルマ(ミャンマー)

となるのです。

では、今度は海上貿易ルートとしての東南アジアをもう少し詳しく見てみましょう。

東南アジアの海上ルートで何といっても重要なのがマラッカ海峡です。このマラッカ海峡は、インドと中国を結ぶ最短ルートにあたり、現在でも国際航路において重要な拠点に数えられます。

海上貿易ルートとしての東南アジア

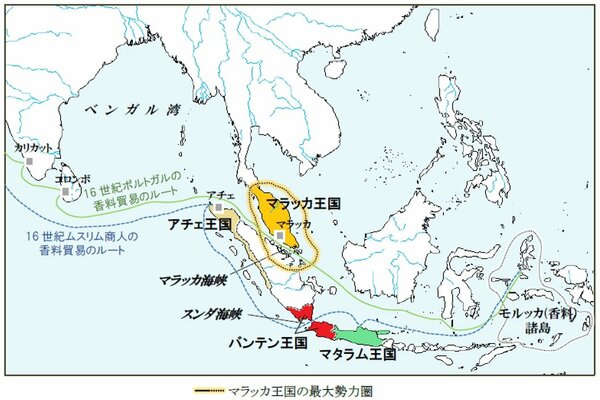

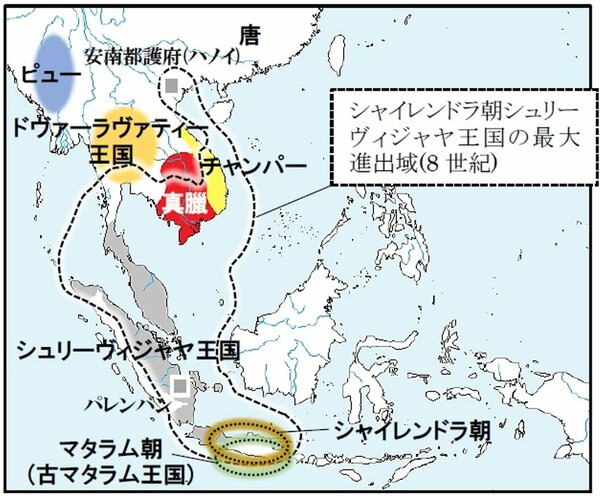

7世紀に入ってマラッカ海峡航路が確立すると、この海峡一帯を押さえた交易国家が大発展をとげます。その代表例がシュリーヴィジャヤという国で、この国はスマトラ島を中心とする典型的な港市国家であり、中継貿易で非常な繁栄を見せます。次の地図を見てください。

また、7世紀より東南アジアに進出したある商人集団があります。それがムスリム商人、すなわちイスラーム教徒の商人たちです。このムスリム商人により、東南アジアにもイスラーム教がもたらされます。イスラーム教はムスリム商人の交易ルートに沿って布教が進み、なかでもムスリム商人の多くが目指した先が、香辛料の一大産地であるモルッカ諸島(現マルク諸島)でした。次の地図を見てください。

こうしたなかで、15世紀末にマラッカ王国という国で、支配層がイスラーム教に改宗します。マラッカ王国は名前の通りマラッカ海峡を支配し、香辛料取引を中心にやはり中継貿易で繁栄するのです。したがって、現代においても東南アジアでイスラーム教徒の割合が多いのがインドネシアとマレーシアです。いずれの国もかつてのムスリム商人の交易ルートに沿って、イスラーム教が定着していった結果というわけですね。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者の寄稿です)