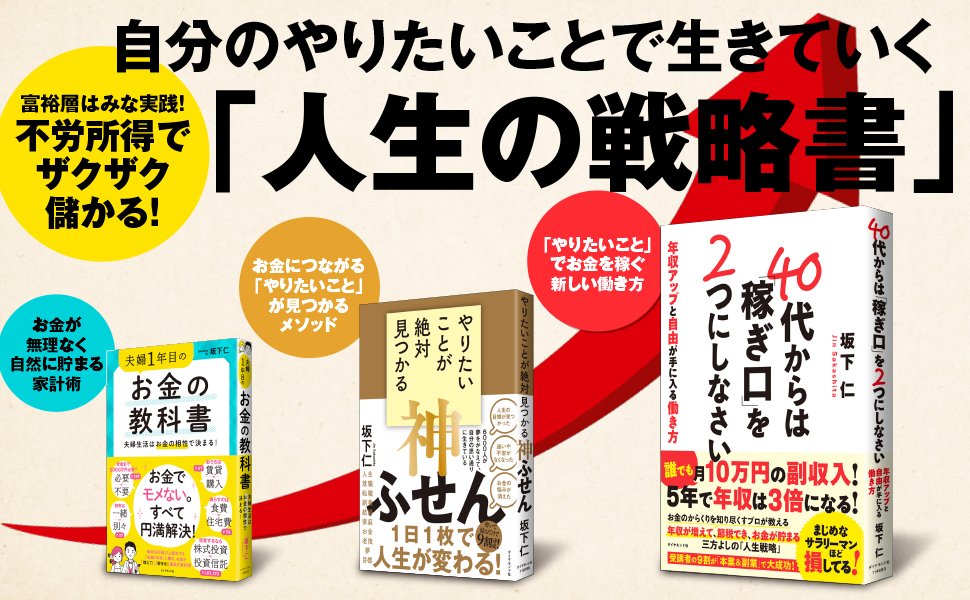

無収入となる65歳から70歳、もしくは75歳までの空白期間を、自己責任で穴埋めしなければならなくなる未来が、相次ぐ法改正でほぼ確定しました。雇用義務は65歳までなので、2つ目の稼ぎ口がない人は下層老人まっしぐら。株や為替の乱高下で新NISAも怖い。そんな人生最大の危機がいずれ訪れますが、解決策が1つだけあります。それはいますぐ、「稼ぎ口」を2つにすること。稼ぎ口を2つにすれば、年収が増えて、節税もでき、お金が貯まるからです。『やりたいことが絶対見つかる神ふせん』から稼ぎ口のタネを見つけて、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』で、月10万円以上の副収入を誰でも得られるメソッドを公開しています。6000名を超える受講者を成功に導いた新しい働き方を手に入れましょう!

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「本物の不労所得」さえあれば、誰でも裕福になれる

絵に書いたように不幸な人生から抜け出して、500万円/月の不労所得を引き寄せた男性がいます。

淡路島出身のHさんは、映画制作に憧れて芸術大学を出たものの、就職氷河期のせいで畑違いの会社に就職。40代前半までの20年の間に6度もブラック企業を転々とするハメに陥ってしまいました。

それが今では、月500万円の不労所得を手に入れて、海外の有名なリゾート地にコンドミニアムを取得できるほどの資産形成に成功。はたしてHさんはなぜ、富裕層入りを果たせたのでしょうか?

答えは、「本物の不労所得」を2つ手に入れたからです。

家賃収入や印税、配当金が不労所得だと思われたなら、その常識は捨ててください。いずれも、最初に労力がかかるので、不労所得というより勤労所得です。「本物の不労所得」といえるのは、「通貨発行権」「利権」「節税」「補助金」のみ。なぜならいずれも、僅かな労力で大金を得られるから。このうち私たち一般人が使えるのは「節税」「補助金」だけです。

「節税」と聞いて、ふるさと納税やiDeCo、住宅ローン減税を思い浮かべたなら、その常識も捨ててください。その程度の小さな節税では現状維持がせいぜいだからです。一般人が安全確実に裕福になる手段は、「法人化による節税と補助金」のみです。

自分や家族を法人化するだけなので、事務所や従業員なしで始められます。法人設立の届け出は、出生届と同じくらい簡単ですし、7万円もあればお釣りが来ます。

法人化すれば2倍速で資産が増える

なぜ、法人化しないと裕福になれないのか。それは、個人と法人とでは、取られる税金のレベルが段違いだからです。あなたも日頃から、なぜかお金が貯まらないと不思議に思っていませんでしたか?

財務省によると、潜在的な国民負担率(税金+社会保険料)は5割強で年々上がっている印象です(*1)。日本で最も搾取されているのは給与所得者ですので、いつの間にか6割近く抜かれていたのです。その仕組みは巧妙で、ステルス増税とステルス社会保険料を駆使して、国民が気づかないように上手に抜き取ってきました。

これに対して、中小法人の実効税率は約2割ですし、損益通算もしやすいので7割近い法人は法人税を支払っていません。資産形成の速度が2倍速になるということです。しかも法人化すると、国や地方公共団体からの補助金も受けやすくなるので、格差はさらに広がります。

世界一安全確実な資産形成術を真似しよう

Hさんは、本やセミナーを通じて、このような法人化のメリットを知りました。しばらく不動産営業の仕事をしていたのですが、不動産投資に失敗したお客さんを見捨てることができず、不動産と相続のコンサルティングを始めました。その過程で獲得したスキルを活かす副業として、空き家4棟を活用して障害者向けグループホームの運営を開始。「節税」と「補助金」を活用しながら、副業収入だけで500万円/月を達成したのです。

Hさんが実践した世界一安全確実な資産形成術はすでにマニュアル化されています。独力で試行錯誤してもよいのですが、時間とお金が無駄になるので、これから始める人は先人の知恵を拝借しましょう。

最初に、自分の才能・価値観・関心事を「ふせん」で言語化して並べ替えます。するとそれだけで、Hさんのように「やりたいこと」が見つかります。『やりたいことが絶対見つかる神ふせん』の手順が鉄板です。次にその「やりたいこと」を、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい』の手順通りに収益化すると、それが副業になります。軌道に乗ってから家族の誰かを法人化すれば、ひとまず完成です。

参考資料:こんな簡単に儲かっていいの? 富裕層は皆知っている「史上最強の不労所得」

**本記事は、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』著者による書き下ろしです。