【滅亡したのに話題にならず】西ローマ帝国が静かに消えていった「超意外な理由」

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ヨーロッパの歴史を学び直す

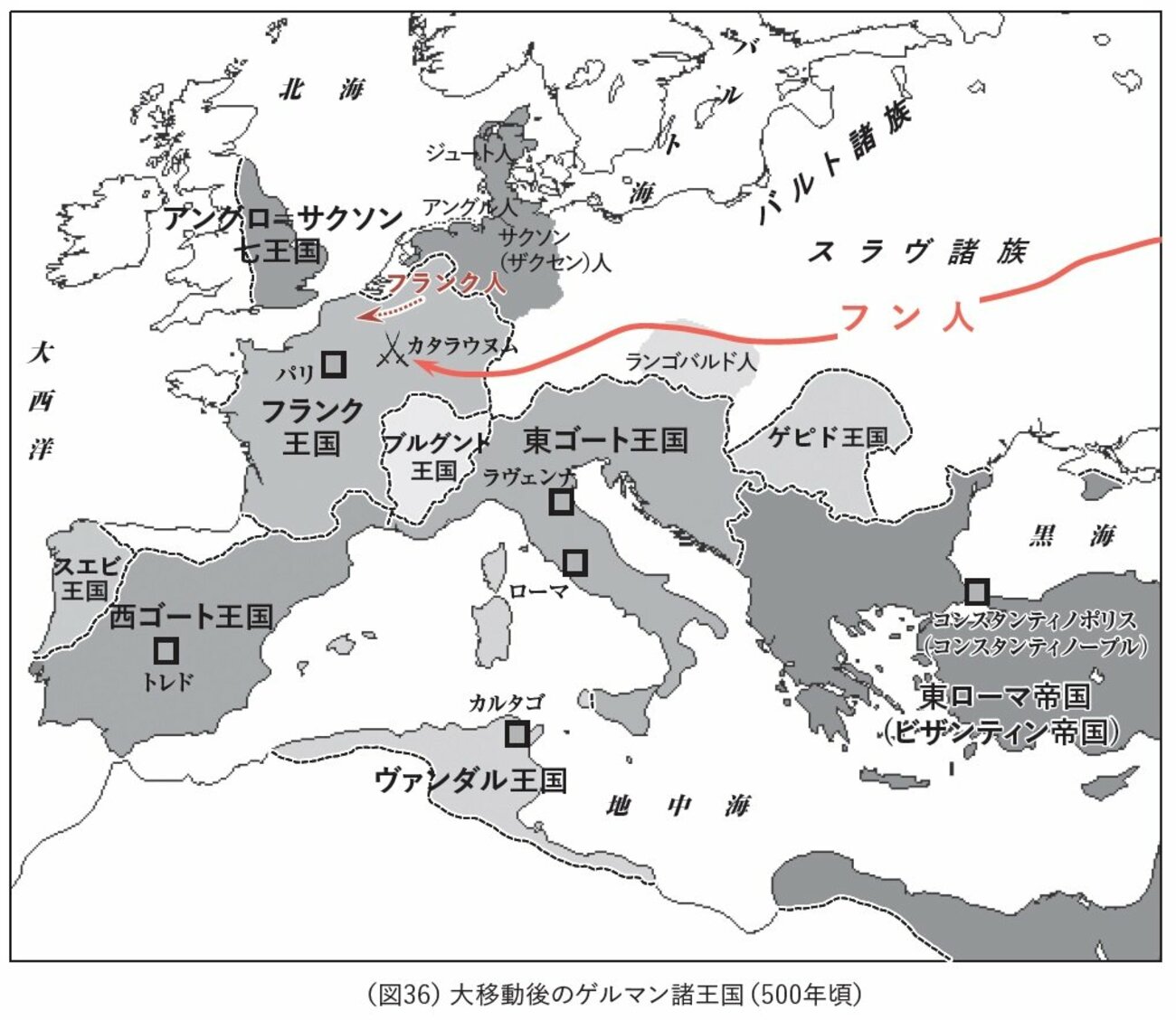

古代末期、今日ヨーロッパと呼ばれる地域は、おおむね南北で2分されていました。南は「ローマ帝国」、北は「ゲルマン人」がそれぞれ割拠しています。

ローマ帝国の北の国境となったのがライン川とドナウ川という大河であり、これは現在のヨーロッパにおいても、その文化(言語でいえば南のラテン系言語と北のゲルマン系言語の分布)を分かつ境界線として機能しています。

南のローマ帝国が広大な領域を支配した反面、ライン・ドナウ川以北に割拠したゲルマン人は、統一的な国家は形成せず、一部はローマ帝国の国境を脅かして侵入、あるいはローマに仕える軍人として移住するなどしてローマ帝国と接触を持っていました。

このバランスが崩れたのが、4世紀のフン人の来襲です。375年、フン人の圧迫を受け、ゲルマン人の一部族である西ゴート人が移住を開始したことをもって、ゲルマン人の大移動が始まったと見なします。これを機に、各地のゲルマン人諸部族もまた、ローマ帝国を目指して次々と移住を開始し、のちに各地で王国を築きます。下図(図36)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

加えてさらに決定的な出来事が生じます。395年にローマ帝国が東西に分裂したのです。

ローマ帝国は、分割支配と再統一を繰り返していた

しかし、この出来事は、当時のローマ人にとっては重大事件と見なされませんでした。というのも、それまでもローマは複数の皇帝による分割支配と再統一を繰り返していたからです。

しかし、395年の分裂を最後に、ローマは二度と統一されることはありませんでした。分割支配により、西ローマ帝国と東ローマ帝国(ビザンティン帝国)が成立しましたが、このうち西ローマ帝国はゲルマン人の傭兵隊長であったオドアケルにより、476年に滅亡します。

とはいえ、これは実態としては西ローマ皇帝位が「空位になった」と見なすべきもので、オドアケルは東ローマ皇帝の権威のもと、東方の宮廷との人脈を活かしながらイタリア統治に当たります。

ですが、彼もまた最終的に東ローマ帝国の命を受けた東ゴート人の侵攻を受けてたおれます。一方で、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)は、この後も1000年にわたって命脈を保ちます。

交通の要衝に位置した首都コンスタンティノポリス(コンスタンティノープル/現イスタンブル)は、地中海世界の大都市という地位を長年にわたって保持し続けることになります。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)