創作の中で鍛えられる「本質を見抜く力」「表面的でない問いの立て方」は、企画・戦略思考に応用できる

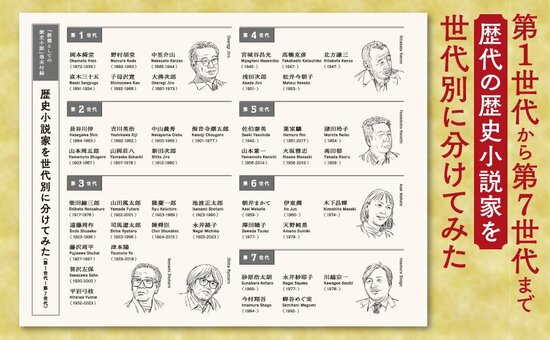

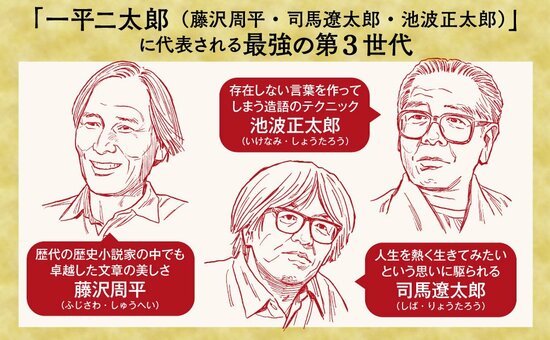

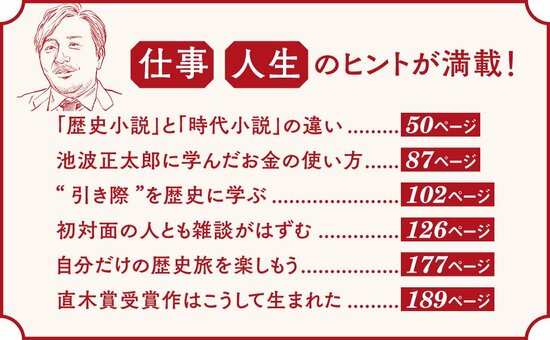

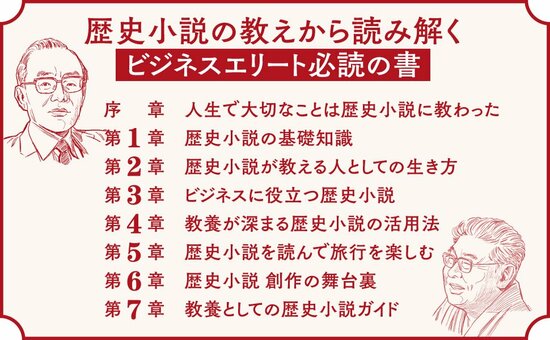

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

小説のネタはどこからくるのか?

小説家は作品のネタをどうやって探しているのか。私の場合、ネタは日々のニュースから得ることもあります。

『塞王の楯』の着想源はレーダー照射事件だった

直木賞を受賞した『塞王の楯』は、2018年12月に起きた韓国海軍の駆逐艦による火器管制レーダー照射問題のニュースをきっかけに構想しました。

見えない脅威に対する“認識”が戦争を生む

レーダー照射問題とは、韓国側が日本海で海上自衛隊哨戒機に火器管制レーダーを照射した事件であり、日韓の緊張感が一気に高まった出来事でもあります。

このニュースを見ながら、当時の私は「そこまで深刻な事態ではなさそうだ」と考える一方で、緊迫した空気も感じとっていました。

些細な出来事が戦争の引き金になる

過去にはサッカーワールドカップ予選がきっかけでホンジュラスとエルサルバドルの戦争が起きるなど、些細な出来事から起こった戦争はたくさんあります。

何が原因で戦争に発展するかわからないのです。

レーダー照射の“釈然としない”本質

レーダーを照射すると、あとはミサイルの発射ボタンを押すだけで飛行機を攻撃できる。技術的にはその通りですが、レーダーをあてることが戦争行為といわれると、なんだか釈然としません。

私が目に見えないレーダーを体にあてられていたとしても、何の実害もないし、自分では気づかないわけですから、戦争行為だとは思わないわけです。

縄文人に銃を向けたらどうなるか?

では、どうしてレーダー照射が、ここまで問題視されるのだろうか……。そこで、別のシチュエーションを考えてみました。

仮に現代人がタイムスリップして縄文人に銃口を向けたとしても、縄文人は何も恐れないと思います。しかし、こん棒を振りかぶって見せれば、敵意を向けられていると理解し、戦争状態に発展する可能性が高まるでしょう。

戦争の本質は「攻撃されるかもしれない」という認識

ということは、問題はレーダーそのものではなく、レーダーに対する認識にありそうです。どこまで武器が進化したとしても、最終的に戦争は「自分への危害の認識」で始まります。

こん棒であろうが、拳銃であろうが、レーダーであろうが、相手から攻撃されるかもしれないという状況が「このままでは自分が危ない」という認識を生み出し、現実の戦争行為に発展するという流れは同じなのです。そこに気づいたときに、「戦争の始まりを描いてみたい」という思いが生まれました。

戦争はなぜ終わるのか?

戦争の始まりを意識すると同時に、戦争の終わりにも興味が湧きました。

日本では毎年8月になると、テレビなどで戦争関連の番組が多く制作され、「愚かな人間は、今なお戦争を繰り返している」みたいな話を耳にします。まったくその通りで、人間は戦争の被害をわかっていても、戦争をやめることができずにいます。

戦争を始めた数だけ

人類は終わらせてきた

一方で、人間は愚かで戦争をやめられないのに、人類が滅ぶほどの最悪の事態を避けられているのも事実です。本当に人間が愚かならば、とっくに人類が滅んでいてもおかしくないのに、どうにかこうにか命をつなぐことができています。

これは戦争を始めてきた分だけ、戦争を終わらせてきた歴史もあるということです。そこで、戦争の始まりと終わりを描いてみようと思ったのです。

なぜ「職人」が主人公なのか?

戦争の始まりと終わりを描くにあたって、「兵士」を主人公にすると一種の冷静さを失うと考え、「職人」を主人公にして一歩引いた視点から物語を進めることにしました。

戦争の道具を作っている職人は、自分の仕事が他人の命を奪っている事実に後ろめたさを感じています。だったら、その仕事を辞めればいいかというと、そう簡単にはいきません。

彼らは戦争の道具を作ることで収入を得て、家族を守っているからです。

職人の視点が浮き彫りにする

戦争の矛盾と葛藤

こういった矛盾や葛藤は、むしろ職人の視点から見たほうが描きやすいのではないかとも感じました。

これはあくまでも着想の一例ですが、歴史を描くから過去だけを見ればいいのではありません。歴史小説は現代に通じるテーマを意識することが一つの鍵なのです。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。