好かれる人は「伝えること」ではなく、「伝わること」が肝心と思っているので、中学生でもわかる言葉で話そうとします。難しい説明も、噛み砕いてやさしい表現にしたり、わかりやすい例え話を使ったり、具体的な例をもちだしたり。そんな人は「この人は、同じ目線で話してくれる」と信頼を得るはずです。

パソコンショップで「ストレージは例えるなら本棚で、大きいほうが情報の本をたくさん保管できるんです」と説明しているスタッフがいました。難しい話でも、「だれでもわかる言葉」で話してくれる人との会話は心地よく、気軽に質問もできるのです。

否定の言葉「でも」は使わずに

“肯定”の言葉から話し始める

おしゃべりをしていて、「でもさあ」「ていうか」「とはいえ」「いや、そうじゃなくて」「逆に」と、逆説の言葉で話し始める人がいます。

多くは、なにげなく言っている口癖で、逆の主張を展開するわけではなく、「それで」「ところで」「一方で」といったつなぎの意味で使っているものです。「でも、そういうことありますよ」など、「でも」が単に「ここから私が話します」という区切りになっていることもあります。悪気はまったくないのです。

しかし、「でも」「ていうか」などが話の冒頭にくることが続くと、言われているほうは、いつも話を否定されているようで、だんだん不快になってくるもの。話を強引に横取りされたとさえ、感じることもあります。

なぜか好かれる人は、意識して相手を否定する言葉は使わず、まず“肯定”の言葉から話し始めます。

「そうそう、そういうことありますよ」「それ、すごくわかります」「たしかに、そうですね」と肯定して理解を示すと、相手は安心して話せます。

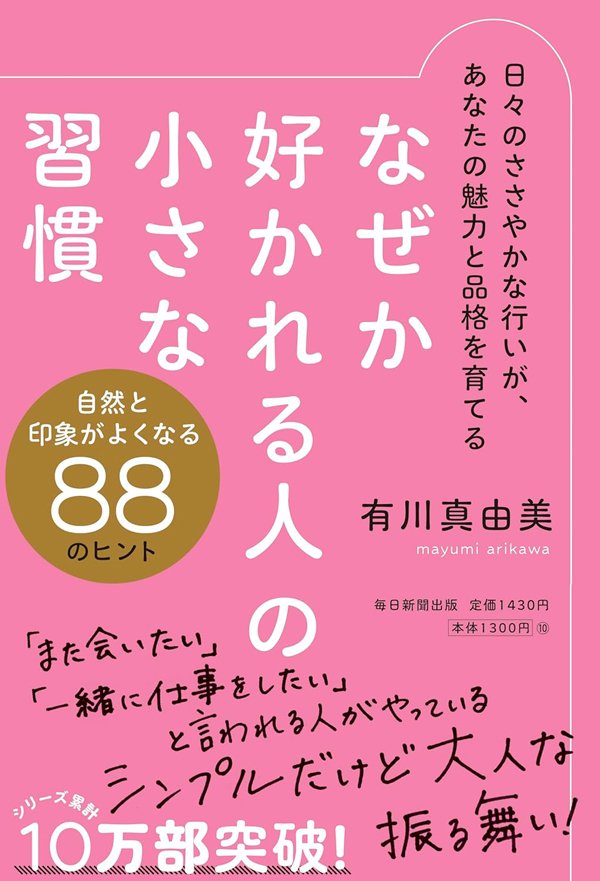

『なぜか好かれる人の小さな習慣』(有川真由美、毎日新聞出版)

『なぜか好かれる人の小さな習慣』(有川真由美、毎日新聞出版)

「この人は自分を否定することはないだろう」という信頼が、心地よさになるのです。反対意見のときでも、「なるほど、そういう考え方もありますね」「そっかー。その視点はなかったな」など賛成はしなくても、ひとまず理解を示すと、こちらの話もちゃんと聞こうとする態勢になり、建設的な議論もできるのです。

仲のいい夫婦や友人同士も観察してみると、「わかる、わかる」「私もそう思う」「それはそうだよね」と、相手に寄り添う言葉を多く使っています。

だれだって、肯定されたいと思っています。「この人なら、否定せずに受け止めてくれる」という印象があれば、話しやすく、好かれるはずです。