業績は好調、外から見ると問題なさそう――にもかかわらず、現場ではどんよりとした空気が漂い、人が病んでいる。そんな“息苦しい組織”には、どんな共通点があるのでしょうか? また、そうした空気が生まれてしまう背景には何があるのでしょうか?

『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんと、『組織の体質を現場から変える100の方法』を刊行した沢渡あまねさんに、モヤモヤが渦巻く組織の特徴について語ってもらいました(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ポジティブ偏重」が、現場のやる気を奪っていく

Q. 業績は好調なのに、なぜか「職場が息苦しい」と感じます。これってどうしてなんでしょうか? 空気が「どんより」してしまう組織には、どんな特徴があるのでしょうか?

沢渡あまね(以下、沢渡) ひと言で言うなら、「ポジティブ・ケイパビリティ偏重型」の組織がそれにあたると思いますね。

ポジティブ・ケイパビリティとは、行動力や成果志向、スピード感といった「ものごとを前に進めて、目標を達成するための力」のことです。

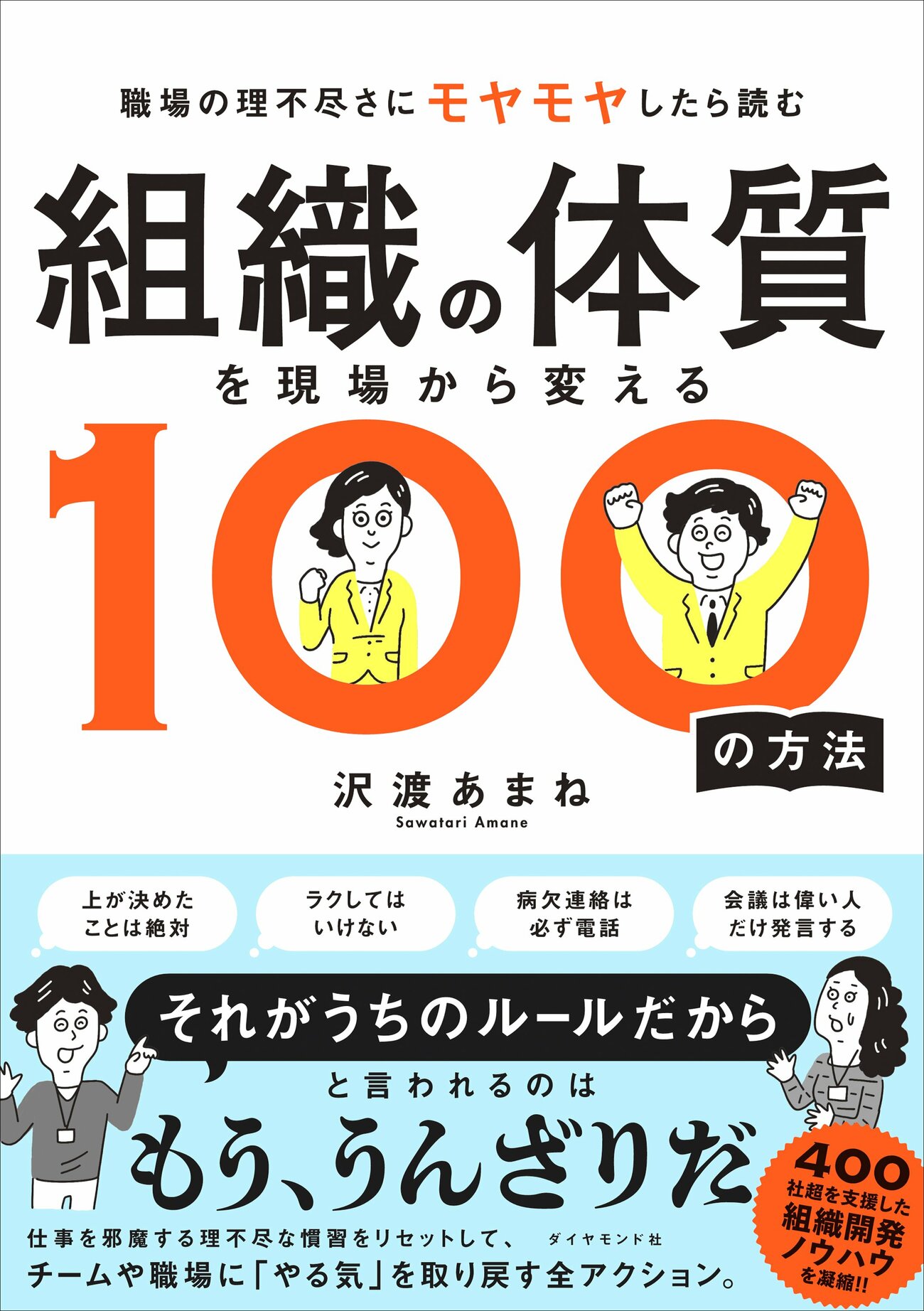

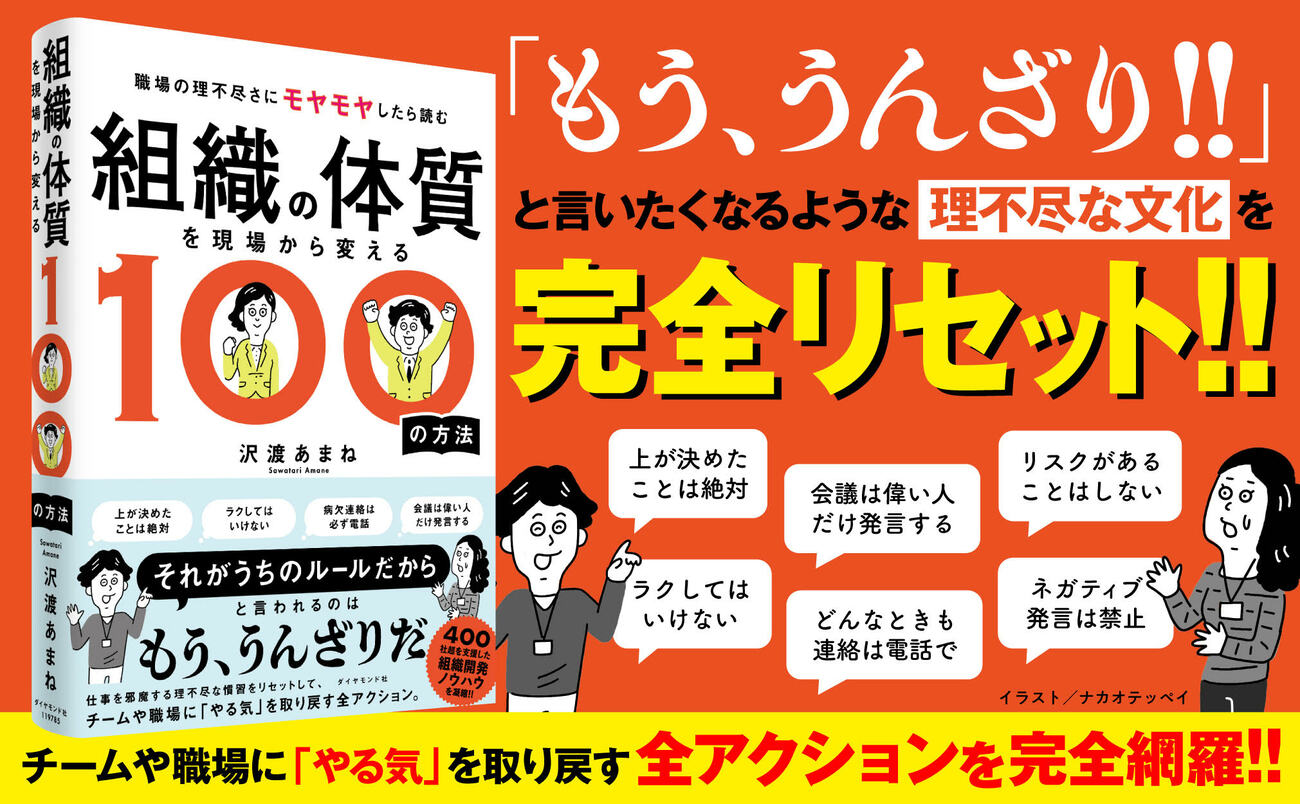

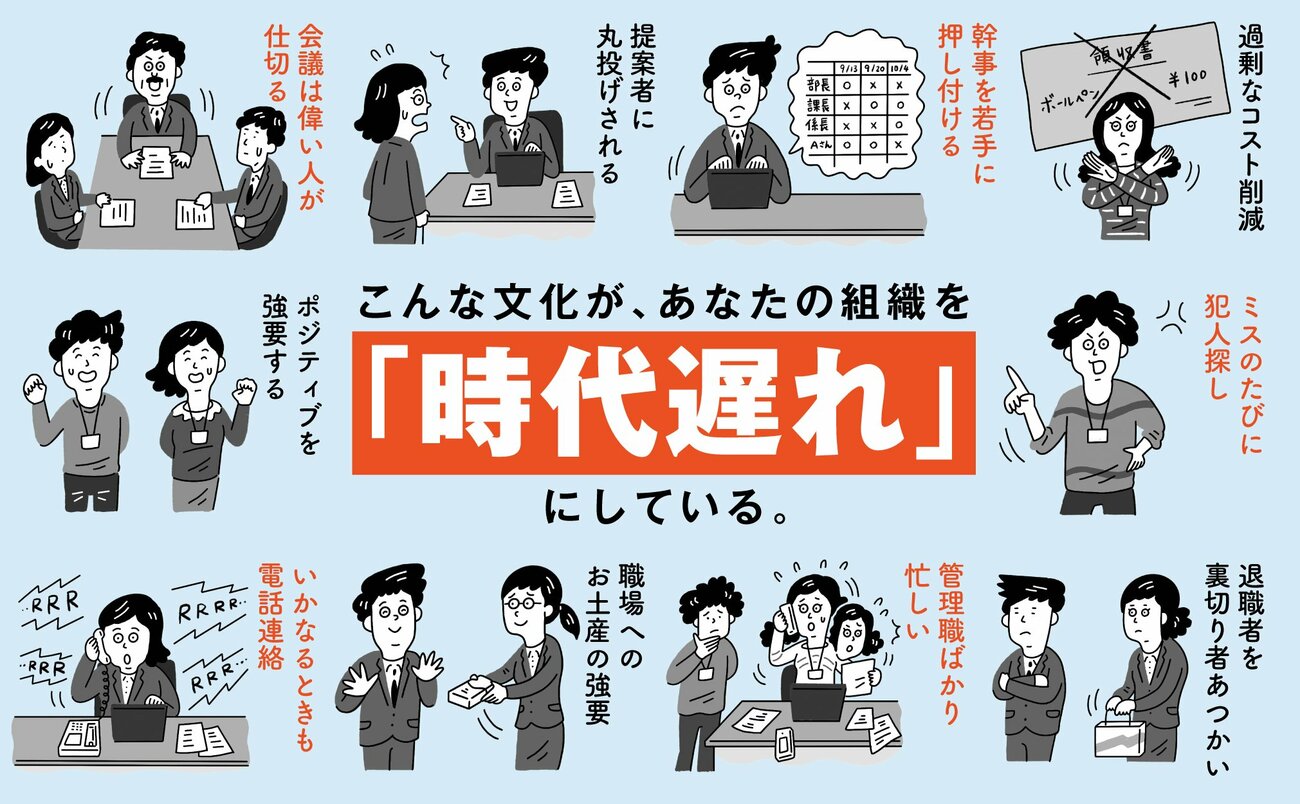

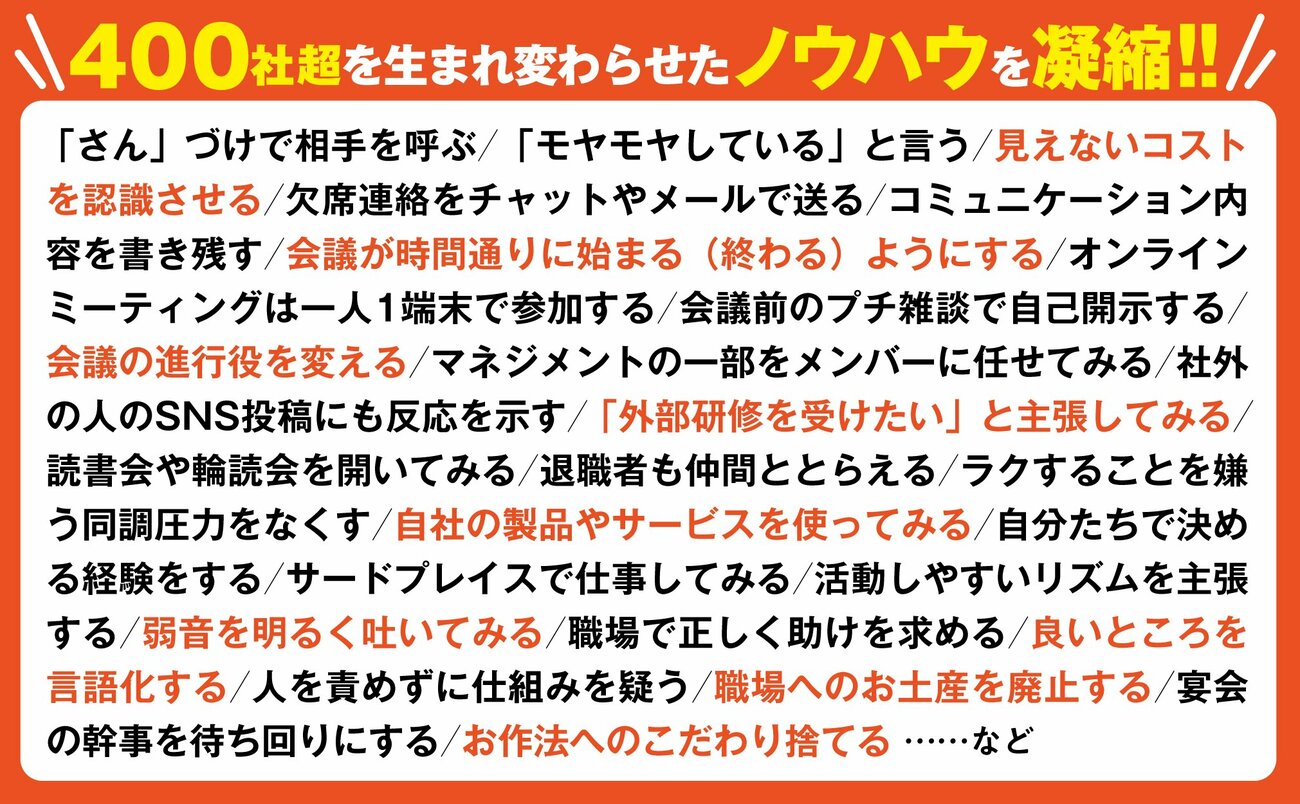

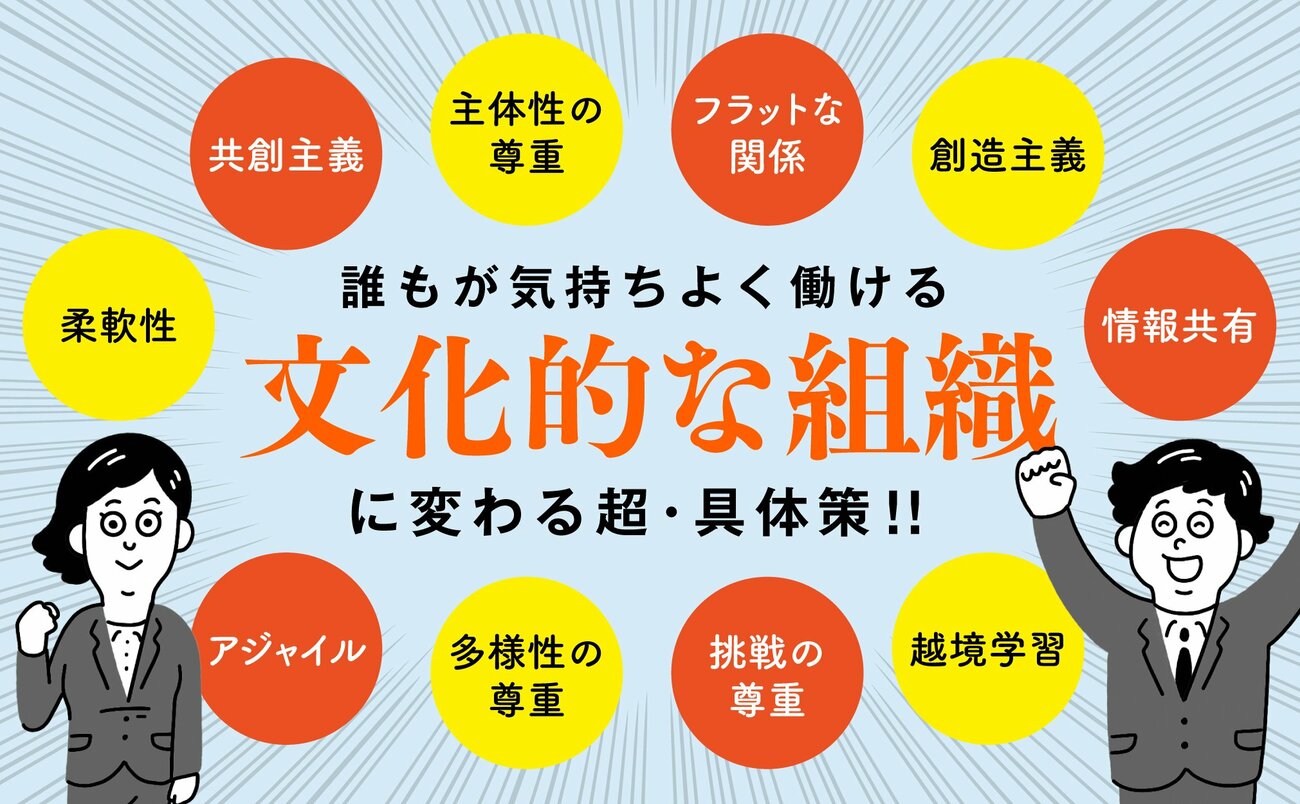

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

安斎勇樹(以下、安斎) 「ポジティブ・ケイパビリティ偏重型」って表現、すごくしっくりきますね。ポジティブ・ケイパビリティそれ自体はとても大事だし貴重だけれど、それだけに偏りすぎると組織に歪みが生まれるということでしょうか。

沢渡 そのとおりです。「ポジティブ・ケイパビリティ偏重型」の組織では、たとえば「新しいやり方を試したい」とか「学び直したい」と感じている人がいても、「それって目先の成果につながるの?」「いいから手を動かして」という無言の圧力がかかってしまうんだと思います。

要するに、「確実に成果が出る」とポジティブに受け止められるもの以外が軽視されるんです。

安斎 そういう組織って、とにかく「余白」がなくなるんですよね。つねに何かに追われている感じがして、落ち着く時間がない。

沢渡 そうですね。会議でも「すぐ答えを出せない話題」は嫌われます。また、じっくり考えるプロセスが許されず、沈黙や内省のスペースが奪われていく。

安斎 プロジェクトをやって「お疲れさま」「ちょっとひと息」みたいな余韻がないから、達成感も生まれないし、モチベーションが再起動されることもないわけですね。ちょっと振り返って「これ、やってよかったね」と確認する時間って、本当はすごく大事なんですが…。

沢渡 結果として、周囲には「無力感」だけが残っていく――そんなふうにして、組織全体に「病」が広がるんだと思いますね。

息苦しさの正体は、ただの「仲の悪さ」では?

安斎 あまりにもベタかもしれませんが、「業績はいいのに息苦しい組織」でもう一つありがちなのが、「人間関係の悪さ」です。

クライアント企業から「うちの組織はエンゲージメントスコアが~」とか「チームの心理的安全性が~」などと複雑な分析をいろいろと聞かされるのですが、私がいつも感じるのが、「いや、シンプルに『みなさんの仲が悪い』だけでは…?」ということなんですよね。

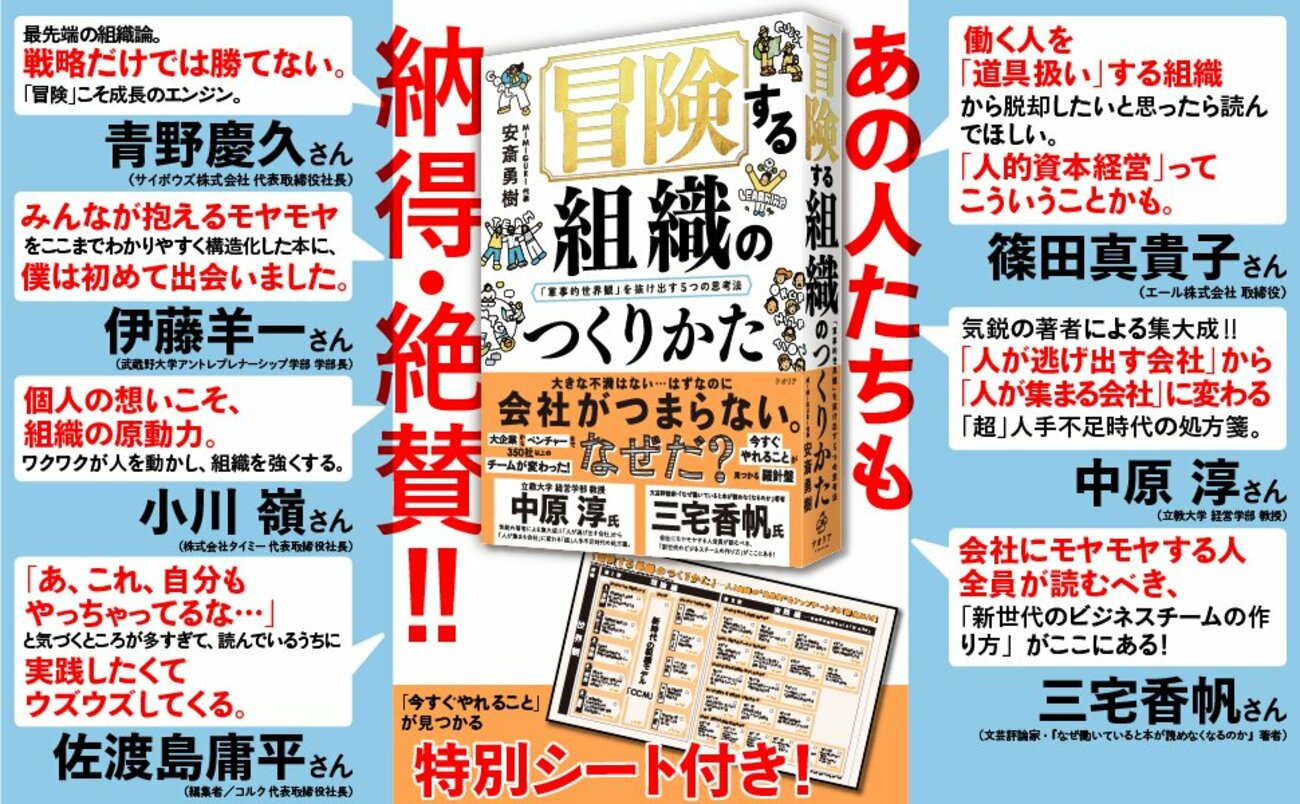

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

沢渡 あります、あります(笑)。ややこしい言葉を使ってるけど、じつは「お互いのことをよく知らない」だけ。

安斎 ちょっと前の話ですが、保育園に通っていたうちの娘が、ほかの子とちょっとしたトラブルになったことがありました。

でも、その子の親御さんと話してわかったのですが、その子のおうちは妹さんが生まれたばかりらしく、赤ちゃんの夜泣きがひどくて、その子は夜中になかなか眠れずイライラが溜まっていたんだそうです。

そういう背景を教えてあげたら、娘も「あ、そういうことだったのか…」と納得できていたんです。これって大人の職場でも同じですよね。

「あの人たぶん…」――邪推の連鎖が、会社の空気を濁らせる

安斎 「仕事の外側にある背景」を知る時間ってすごく大事だと思います。お互いの現状を共有する時間があるだけで、人間関係のギスギス感は和らいでいくと思うんですよね。

沢渡 先日、とある中小メーカーの工場を訪問したんですが、そこの社長さんも「ものづくり現場の問題のほとんどは、みんなが仲良くなれば解決する」とおっしゃっていたのが印象的でした。

その会社では、メンバー一人ひとりの自己紹介がオフィスに貼ってあるんです。「私はお酒が好き」とか「私はお茶派です」とか、そういうちょっとした情報の開示がきっかけになって、職場のコミュニケーションがよくなったのだとか。

安斎 まさにそれなんです! 『冒険する組織のつくりかた』でも「深い自己紹介」のテクニックだけを凝縮したパートをがっつり設けたんですが、それには同じような問題意識がありました。

人間って基本的に、よく知らない相手のことを性悪説的に捉えてしまうんですよね。「あの人は私のことが嫌いだから、わざとキツい言い方をしているに違いない……」みたいなふうに、ついネガティブに解釈してしまう。

沢渡 まさにそう!

安斎 そういう「邪推」って、組織のなかで雪だるま式に膨れ上がっていくんです。

とくに組織やチームのトップが性悪説的な態度を取っていたりすると、その下にいる人たちにもそれが伝染していく。

組織の息苦しさって、そういう「邪推の連鎖」から生まれているんじゃないかと思います。

沢渡 みんなが「隙を見せたらつけ込まれる」と思って、肩に力が入ってしまっているわけですね。

安斎 こうなってしまったら、どこかのタイミングで組織に“ケアの回路”を挿入するしかない。そこで、私の経営するMIMIGURIでは、よく「ミドルマネジャー研修」を提案するようにしています。

といっても、マネジメントのやり方をゴリゴリ教えることが目的ではありません。グループワークを通じてミドルマネジャー同士の「横のつながり」を生み出し、「お互いに弱音を吐ける場」をつくるという意図があるんです。

「しんどいよね、俺たち……」「あ、私だけじゃなかったんだ!」と共感し合えることで、ケアの共同体が生まれるんですよね。そうしたネットワークの存在が「邪推の連鎖」を断ち切るうえでは欠かせません。

(本稿は、『組織の体質を現場から変える100の方法』の著者・沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる対談記事です)