「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

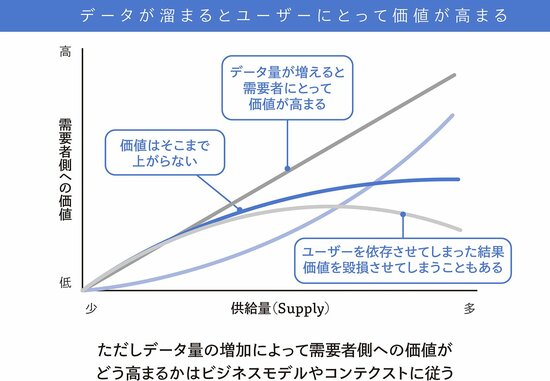

⑨データ

データのネットワーク効果について解説する。データは有効なネットワークのため、それを蓄積していくことは非常に重要である。

上図の直線のように、一般的にはデータがたまってくると、ユーザーにとってかゆいところに手が届くようなUX構築につなげていくことができる。

Netflixは、視聴履歴やお気に入り登録などにより傾向を導き出して、おすすめタイトルを紹介してくれる。ご存じの通り、Netflixには無数の作品が存在する。本数が多すぎると選びきれず、UXは落ちてしまう。それを担保するのが、データをもとにしたリコメンド機能だ。

意思決定のために頭を使うと疲れるので、リコメンド機能があると消費者の意思決定を後押しする効果が期待できる。これはデータのネットワーク効果の健全な使い方であると言えるだろう。

Googleマップのナビには、A地点からB地点へ移動する時にどれくらいの所要時間がかかるかという到着予測時刻が表示される。Googleマップのユーザーが増えれば増えるほど、供給される移動情報が増えて、この予測時刻の精度は増す。

一方で、データがたまっていくことでユーザーを依存させてしまった結果、価値を毀損してしまうケースもある(上図の一番下の線)。

ユーザーをあまりにも囲い込みすぎると、気づかぬ間に依存関係が生まれ、逆にQOL(生活の質)を下げるといったことが生じる。

たとえば、Instagramをティーンエイジャーが過剰に閲覧することによって、うつ病の発症が高まっているという研究論文が発表されている。ユーザーの特性を把握しているからこそ、効果的な広告を打ち出せる。

しかし、その結果中毒性が増すこととなる。過度にデータを集めすぎてしまえば、需要者側に対して価値が下がってしまうようなことが起こりうる。

⑩テックパフォーマンス(技術的なパフォーマンス)

テックパフォーマンス(技術的なパフォーマンス)も、ユーザーが増えていけばいくほど、デバイスのテックパフォーマンスが上がる。スピードが上がったり、品質が高まったりしていく。

テックパフォーマンスの特徴は、「ネットワーク上のノードが増えることで他のノードのパフォーマンスが向上する」「先行プレーヤーに優位性がある」「技術アセットよりも、複製がしにくい」といったことが挙げられる。

具体的な事例としては、落とし物発見アプリTile(タイル)が挙げられる。これもTileを使う人が増えれば増えるほど、ユーザーにより細かなネットワークが張られることになるので、より探しやすくなる。ユーザーが増えることで、一層ステークホルダーへの価値が高まっていくのだ。

また、一般的なモバイルアプリケーションなども、ユーザーが増えれば増えるほど、フィードバックが増え(バグ情報やクラッシュ情報)、結果として技術/テクノロジーの磨き込みにつながっていく。

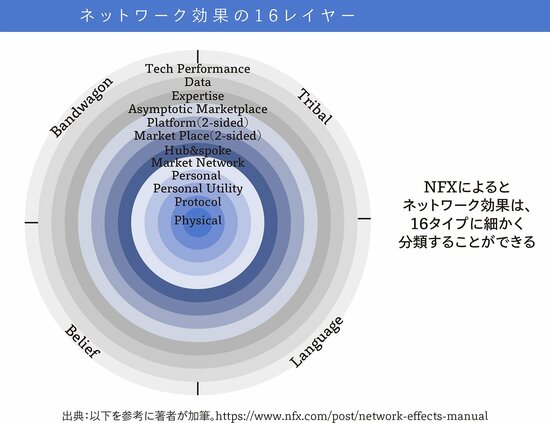

⑪ランゲージ/バンドワゴン/ビリーフ/トライバル

ネットワーク効果の最後に、下図の円の外側のソーシャルレイヤーに位置する「ランゲージ」「バンドワゴン」「ビリーフ」「トライバル」について触れよう。

ランゲージ

ランゲージとは、人の意識下における、第一想起を取りにいくことを意味する。まさに「英語」はグローバル言語としてデフォルトを取った。結果として「英語」を母国語とする人たち(英語というプラットフォームのネットワーク参加者)は、大きな利益を受けている(言語というのはプロトコルかもしれないが、例としてわかりやすいので、ここで挙げておく)。

言語として第一想起を取り、広がった事例をいくつか紹介したい。たとえば、Googleで検索することを表した「ググる」という言葉が定着しているが、ほとんどの人に通じる圧倒的に強い第一想起のポジションを取っている。こうした第一想起を獲得すると、何かわからないことや検索したいことがあれば、「とりあえずググる」という行動につながり、結果として、Googleは検索エンジンにおいて圧倒的なシェアを保ち続けている。

「バンドエイド」はジョンソン・エンド・ジョンソンが作った商品だが、もはや多くの方にとって「絆創膏=バンドエイド」になっているし、「コカ・コーラ」は数ある炭酸飲料の中の1つでしかないが、炭酸飲料の代名詞になっており、圧倒的なマーケットシェアを誇っている。

このように、社会にその商品やサービスの言葉を定着させていく。これは、ブランディングのイメージにも近いネットワーク効果である。

バンドワゴン

バンドワゴンは、ネットワークに参加しなければならないという社会的圧力によって、人々が「仲間外れにされたくない」と感じる時に起きる効果のことである。

「この人が使っていたから」または「みんなが使っているから」自分も使おうとするということである。バンドワゴンと前述のパーソナルを掛け合わせると強力なネットワーク効果になる。たとえば、AppleはiPhoneユーザー同士ならば、AirDropを使い簡単にファイル共有ができる「利用価値の高い」ネットワーク効果がある。

バンドワゴン型ネットワーク効果は、アーリーアダプターユーザーから一般ユーザーが使うキャズムを超える際に有効なネットワーク効果になる。なぜなら、一般ユーザーは保守的な意識を持ち「あの人も使っているから自分も使ってみよう」というリスクを避ける意識が強い。同時に、みんなと同じである「安心感」や取り残されたくないという「FOMO(Fear of Missing Out:取り残される不安のこと)感」が生まれ、これが顧客獲得につながっていく。

ビリーフ(信念)

ビリーフのネットワーク効果は、現代社会において重要な概念だ。金、ビットコインなどには実用的な価値はない。ただ、その象徴的な価値を信じる参加者が増えると価値が増す。いわゆる直接的なネットワーク効果が発動されるなぜそのような象徴的な価値が生まれるのか?

人間は、群れを成す生物であるため、共通の信念の共有は社会的な結束を生み、コミュニケーションコストを下げることになる。人々が何かを信じる場合、その信念は他の人々にも影響を与え、彼らもそれを信じる可能性が高まる。こういった信念の共有は、集団内での受容と結束を促進する。

例えば、金の価値は、その長い歴史を通じて人々が価値があると信じ続けた結果生まれてきた。金には直接的な実用価値(食べることや暖を取るために燃料として使えるわけではない)は限られている(一部の工業用途はある)。主に信念に基づいて価値があると見なされてきた(その輝き美しさゆえに、位が高いものを象徴するための記号として使われた)。

ビットコインも同様の価値を提示している。ビットコインは、ただ単なるビットの羅列であり、実用的な価値はない(価値の貯蓄や送金をする際に利用されるが、それは多くの人が信じているから成り立つ)。

ビットコインに価値があると信じる人が増えるほど、その価値は高まる外部性ネットワーク効果が発動する。NFXの表現を借りると、ビリーフのネットワーク効果は、砂のようなものである。少量では風に散ってしまうが、重ねることで石のように硬く、強固なものになる。信念が多くの人に支えられると、その力は非常に強力で安定したものとなるのだ。

トライバル

トライバルとは、「部族の」という意味である。その人のアイデンティティの一部であり、その人が他者からどのように認識されているかに影響を与えるものである。

初期のClubhouse(クラブハウス)は招待制だったので、そこに対する特権的な地位がトライバルの効果をもたらした。

Slackは、スタートアップやテック業界で活用が広がっていった。その背景には、「クールなスタートアップに属したい」というトライバル効果があったからである。

帰属意識が生まれて、ネットワーク効果が強化されたのだ。コミュニティ内に入ることが、入れないメンバーに対する「優越感」として設定されていくことでトライバルが引き起こされる。たとえば、アイビーリーグのMBAの卒業生のネットワークは「優越感」をベースにしたトライバルかもしれない(こういったアルムナイネットワークを活用して、新規の学生獲得のプロモーションをしている)。

Appleもトライバル効果を生み出した企業である。「Apples信者」と言われるように、「Apple」を信奉する人たちによる、熱の伝播なども強力に働きユーザーのエンゲージメントを高めている。毎年、新製品デモやデベロッパー向けのカンファレンス(WWDC)では、そのパフォーマンスで話題性とFOMOを生み出してきた。

Appleのトライバルによる効果は、「ブランディング」にも大きく寄与した。「クールな集団の一員になりたい」「ムーブメントに参加したい」という「なりたい自分になるという自己実現欲求」を触発して、広がっていった。

Appleのスティーブ・ジョブズやTeslaのイーロン・マスクのようなカリスマの存在もトライバル効果を生み出す。宗教のように「自分もクールな集団の一員になりたい」「ムーブメントに参加したい」という、ある意味で精神的な自己実現欲求の中で生み出される、信じている人たちの輪が広がっていくような影響がトライバル効果なのである。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。