「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

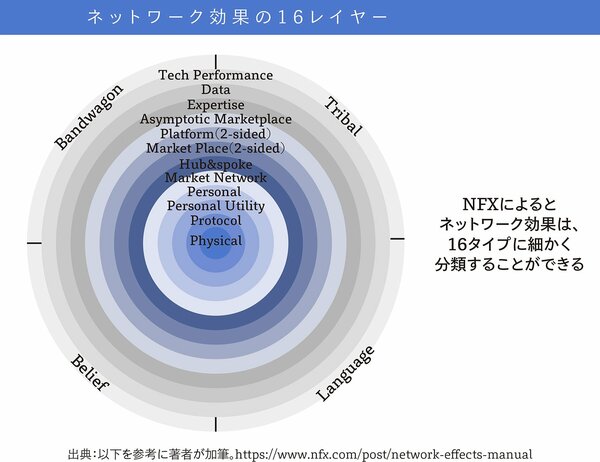

ネットワーク効果のレイヤー

次に、ネットワーク効果にはどういうものがあるのかを解説しよう。

以前にも掲載したが、以下の図は少し複雑になっているが、見方としては、核に近づけば近づくほど、強烈な効果を発揮するといわれている。

中心部から順に、フィジカル、プロトコル、パーソナルユーティリティ、パーソナル、マーケットネットワーク、ハブ&スポーク、2サイデッドマーケットプレイス、2サイデッドプラットフォーム、アシンプトティックマーケットプレイス、エキスパタイズ、データ、テックパフォーマンスと続く。そして、外側の周辺部には、ランゲージ、バンドワゴン、ビリーフ、トライバルがある。

一つひとつの効果については、この後、順次解説する。

①フィジカル(物理的なネットワーク)

最も強力な要素は、ネットワーク効果のそもそもの起原にもなった物理的なネットワークである。物理ノード(例:電話やケーブルボックスや線路の規格)や物理リンク(例:地中の電線)に結びついた直接的なネットワーク効果のことを指す。

たとえば、電話は直接的なネットワーク効果を持つだけでなく、他の防御機能を追加するのにも適しているため、最も防御力が高いネットワーク効果といえる。つまり、あるプロバイダーの固定電話が各家庭に導入されたら物理的な場所を占有し、他のプロバイダーが参入するのを防いでくれる(一般的な家庭で、複数の業者と契約することは考えにくい)。

物理的ネットワーク効果は強靭だが、そのためには先行投資(電話の場合は基地局や回線インフラ)が必要になる。道路や鉄道、電気、水道、天然ガス、ケーブルテレビ、ブロードバンドインターネットなどは、物理的な直接的ネットワーク効果を持つビジネス例である。この例でおわかりになる通り、ほとんどの物理ネットワークは公益事業である(現在は民間企業かもしれないが、巨額な初期投資が必要になるので、最初は公益事業で始まるケースがほとんどだ)。

②プロトコル

次のレイヤーは、プロトコルによるネットワーク効果である。プロトコルとは、元の「手順」という意味だけにとどまらず複数のグループ間におけるコミュニケーション言語、ルール、考え方、などをまとめて示す言葉である。もともとは「人間同士のやりとり」だけに関する用語であったが、IT分野でコンピュータやソフトウェア同士のやりとりに関する取り決め(通信規約)を指すためにも用いられるようになった。

わかりやすい例でいうならば、Microsoftの提供するOffice(エクセル、ワード、パワーポイントを提供するビジネスアプリケーション)は強力なプロトコルネットワークを持っている。Officeで活用されるパワーポイント、エクセルなどのアプリケーションで作成されるファイルには、「.ppt」「.xls」などのファイルの形式(プロトコル)を表す拡張子がついている。つまり、他の人がパワーポイントで作ったファイルを受け取って開くには、自分のパソコンにOfficeをインストールして、「.ppt」の形式で開く必要があるのだ(Macユーザーの場合でも、Office for Macをインストールする必要がある。互換性のあるソフトウェアで開くことも不可能ではないが、内容が崩れる可能性がある)。

なので、ビジネス用にパソコンやMacを購入したら、Officeのライセンスも購入することになる(ビジネスパートナーや取引先がOffice互換性ファイルを送ってくる可能性が高いからだ)。

このような強力なネットワーク効果があるからMicrosoft Officeは、世界中で多くの市場シェアを占めている。プロトコルが統一されていることによって、各個人/ノード間で共通言語が生まれてコミュニケーションコストが減るというメリットがある一方で、プロトコルを提供するプラットフォーマーが独占的な地位を濫用して、ユーザーに負担を強いる場合もある。

また、高解像度のアニメーション/画像制作をする際に使われていたAdobeが作ったFlashも、以前はデザイナーの中でデフォルトに近いプロトコルで広がっていった。

しかし、2010年にスティーブ・ジョブズが発表した文書「Thoughts on Flash」の中で、Flashのセキュリティの脆弱性が指摘され、iPhoneにFlashが搭載されることはなかった(その後Adobeは2011年モバイル向けのFlashの開発終了宣言を行った)。

ジョブズは、表面的にはセキュリティへの懸念を指摘していたが、実際にはFlashがAdobeの方針によって管理されるプロプライエタリー(自社保有)な技術であることを脅威に感じていたのだ(つまりMicrosoft Officeのように市場をAdobeに牛耳られたくなかった)。だからiPhoneではFlashを使わずに、オープンソースプロトコルであるHTML5やHTMLを規格として採用し、それを標準化した。Appleは競合他社であるAdobeが推進するFlashの上で、アプリケーションを作る必要がなくなった。

こういった、プロトコル上の戦いは仮想通貨同士の覇権争いでも起きている。ビットコインやイーサリアムも強力なプロトコルを提供することによって、その価値が高まった事例だといえる。

③パーソナルユーティリティ

パーソナルユーティリティとは、ネットワーク参加者の個人的なアイデンティティが結びつくことによって、そのサービス/プロダクトを活用することの利用価値が高まるという概念だ。

たとえば、Facebook MessengerやLINEなどがそれにあたる。MessengerやLINEは個人に紐づくだけでなく、FacebookやLINEというプラットフォーム上で個人が認証されているので、なりすましで詐欺にあったり、スパムを受ける可能性が低くなる(当然、こういったプラットフォームも、スパムの脅威にさらされているが、他に比べてはるかにリスクは低い)。

結果として、ネットワークに参加することによって他者とのコミュニケーションコストを減らすことが可能になり、結果として利用価値が高まる。

④パーソナル

パーソナルのネットワーク効果とは、個人のアイデンティティや評判が製品と結びついている場合に有効性を発揮する。たとえば、WhatsAppのIDやInstagram、Facebookは一人ひとりに紐づくことで成長していった。信頼性が必要なため、顧客の獲得にはハードルの高さもあるが、非常に強力なネットワーク効果につながる。

SNSの広がりなどを見ればおわかりいただけると思うが、ユーザーは実生活で知り合う人の影響を大きく受けて、ネットワークに加わる可能性が高い。自分の周りの40%以上がネットワーク(SNS/メッセージアプリ)に参加すると、「ネットワーク上仲間外れになりたくない」という強力な参加インセンティブが働きだすと言われている。

⑤マーケットネットワーク(マーケット型ネットワーク効果)

マーケット型ネットワーク効果は、ネットワークに組み込まれている人の多くが、需要サイドと供給サイドの両方を担っている場合に起こる。

メルカリがわかりやすいが、登録者は売り手(供給者)であると同時に、買い手(需要者)でもある。マーケット参加者が状況に応じて自分の役割を変えるようなプロダクト/サービスの場合、そのマーケット参加者が受ける価値は、参加者の数が増えるにつれ逓増していく。参加者の双方向性の高さが特徴のネットワークで、InstagramやTwitter(現X)のようなSNS、TikTokなどのショート動画SNSなどが挙げられる。

マーケットネットワーク効果を発揮させるには、どうやって参加者に両方の立場を経験させるかがキーになる。たとえば、SNSの“読む専”の人に、どうやって記事を投稿させていくのかが重要になる。“読む専”(需要者)を“書き手”(供給者)に変えていくことをサイドスイッチという。

近年、このマーケットネットワーク効果で最も成功しているのがTikTokである。TikTokでは、ショート動画を作る難易度が一気に下がり、誰でも簡単に配信者になれるようになった。結果として現在、利用者は10億人に膨れあがった。これは非常に強力な外部性ネットワークを持っているといえる。

⑥2サイデッドマーケットプレイス

2サイデッドマーケットプレイスは、間接的ネットワークとも呼ばれている。これは、属性の異なる2つのグループが、仲介者を介して取引するマーケットのことである(上記のマーケット型は、簡単にサイドスイッチが起きるが、このパターンではサイドスイッチが起きにくい。特に需要者側から供給側へのスイッチ)。

仲介者(エージェント)となるプラットフォームは需要と供給間の価格やマッチングを取りもち、両者の利益を最適化することを期待される。

たとえば、Airbnbが代表的な事例だろう。Airbnbを利用するホスト側の人とゲスト側の人は、違うセグメントで構成されている。ホスト側は、その土地の大家や富裕層の方が比較的多い。

一方で、Airbnbのゲスト側は若者や学生の割合が高い(つまり、ホストはゲストになることが少ないし、ゲストがホストになるケースも少ない)。

この2サイデッドネットワーク効果の場合、前述のように最初は「ニワトリとタマゴのジレンマ」に陥るケースが多く、「買い手が売り手を呼び込み、売り手が買い手を呼び込んでくる閾値(=ティッピングポイント)」に持っていくことが、このビジネスの成功に欠かせない。

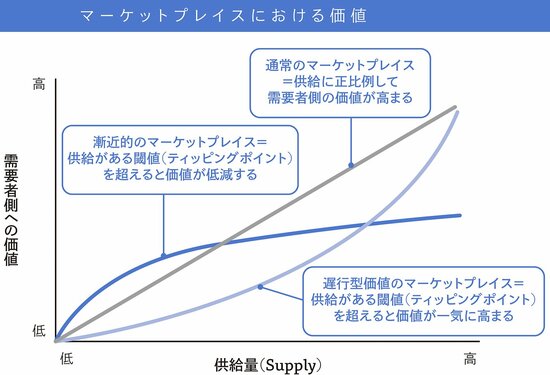

下図の通り、縦軸が需要者側への価値で、横軸がサプライ側の供給量とした時に、通常のマーケットプレイス(直線)は、供給に正比例して需要者側への価値が高まる。

たとえば、Airbnbならばパリに旅行に行こうと検索して、登録されている家が10件しかなければ、その価値は低いだろう。これが、100件、200件、1000件になるにつれて、ユーザーにとっての価値が大きくなる。

「ニワトリとタマゴのジレンマ」が常に付きまとうが、まずは供給数を増やしていくことがポイントと言えるだろう(この「ニワトリとタマゴのジレンマ」を解消する戦略については、次節で解説する)。

2サイデッドマーケットプレイスでは、「両者の利益を最適化する」ことが重要であるため、Airbnbは初期段階においては、供給数が少なかったため、自分たちで宿泊場所を調達していた。

また、Uberも一般的なドライバーではなく、自分たちで契約したドライバーを活用していた。こうして初期段階における供給量の担保を図っていったのである。

上図の一番下の曲線の通り、ティッピングポイントを超えると、一気に成長が加速するケースは、たとえば、Rettyのようなマッチングサイトのケースが該当する。

Rettyは最初は、グルメな人に自分のお気に入りレストランを登録できるツールを配り、ある程度それが蓄積されてきた後に一般に開放した。それは最初のレビューが少ないうちは、需要者側にとって価値がなかなか発生しないが、ある一定の閾値を超えると一気に、価値が増幅するというモデルだった。

⑦2サイデッドプラットフォーム

マルチホーミング問題の対応は非常に重要だ。マルチホーミングとは、ユーザーが複数のプラットフォームを並行して使用することを言う。これに対応してうまくいった事例と、うまくいかなかった事例を紹介しよう。

2007年にiPhoneが出て、2008年にAndroidが出た。モバイルインターネットというプラットフォームが誕生した。モバイルインターネット市場においては、自社でアプリケーションを開発する(たとえば、Appleの場合Apple マップやApple Musicなど)。

だが、アプリケーションの提供は第三者による開発に依拠している(たとえば、Facebook、TikTok、Uberなど)。つまり、需要サイド(ユーザー)を取り込むためには、供給サイド(アプリ開発者)を取り込み、アプリを開発させないとシェアを取ることができない。

AppleやGoogleに負けまいと、Microsoftも遅ればせながら、モバイル市場に参入した(2010年10月)。しかし、開発者側からすると、iPhone向けのアプリも、Android向けのアプリにも既に対応していて、そこにさらにMicrosoft向けのアプリを作るとなると負荷が大きくなってしまう。リソースも限られており、3つ以上のプラットフォームに互換性を持つアプリケーションを開発することは難しい。

そんな状況を乗り越えるべくMicrosoftはノキア買収を手掛け、ネットワーク効果を獲得しようとする。2013年には、ブラックベリーを抜いて世界1位の座を奪い取り、ノキア本社があるフィンランドでは39%を超えていた。

また、世界24ヶ国でWindows PhoneのシェアがiOS(iPhone)のシェアを超えているなど健闘していた。だが、多くのアプリのデベロッパーは、Windows Phone向けにアプリケーションを開発することを躊躇した。結果としてアプリ/機能が増えず、ユーザーも増加しないという悪循環が起き、結局、2017年にはマーケットシェアが0.1%を切ってしまい、2019年にはサービスが終了してしまう。

このように、新たにプラットフォーム事業に参入する際には、デベロッパー側から見た時に、「開発に値するプラットフォーム」のショートリストに残る必要がある。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。