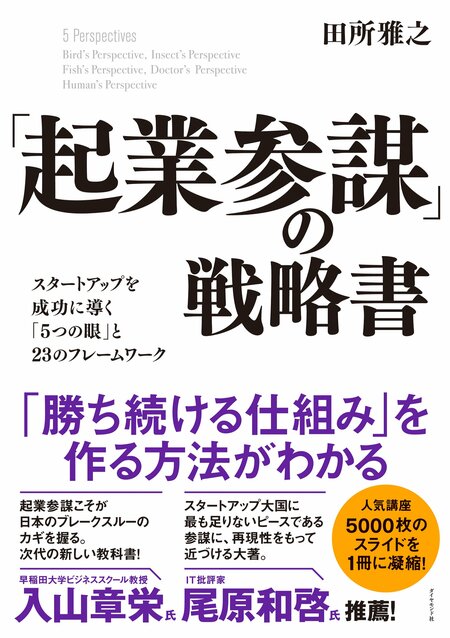

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

コールドスタート問題とは

ネットワーク効果を発動させるためには、コールドスタート問題を解消しなければならない。

コールドスタート問題とはいわば、スタート(サービス開始時)がコールド(冷たい/盛り上がっていない)の状態のことだ。以前に示したような「ニワトリとタマゴ」のジレンマが生じている状況を指す。

たとえば、オンラインで売り買いできるマーケットプレイスの場合、売り手がいないと買い手が来ないし、買い手がいなければ売り手も出店する価値がないので、やってこない。

こういったコールドスタートの状態をどう打破するか?

この戦略について非常によくまとまっているのが、『ネットワーク・エフェクト』(アンドリュー・チェン著、大熊希美訳、日経BP)である。著者のアンドリュー・チェンは現在、アンドリーセンホロヴィッツというアメリカで有名なベンチャーキャピタルのパートナーとなっている。もともとUberの業容拡大の責任者を務めていて、乗客とUberドライバーのバランスを取ったコールドスタート問題を解消した人物でもある。

以前、解説したようにUberのようなビジネスモデルでネットワーク効果を作っていくのは、非常に難易度が高い。ぜひ『ネットワーク・エフェクト』も参考にして欲しい。その中から代表的な7つの戦略について、事例を用いて解説したい。

私は、これまでに数多くのスタートアップを支援してきたが、その中の大体20~30%くらいがネットワーク効果を発揮する必要があるビジネスモデルを採用していた。

しかし、多くの場合、初期に起きるコールドスタート問題に対応しきれていない。そのため、この知見は起業参謀にとって不可欠であると考えている。

スタートアップの多くがインターネットやモバイルを使い、マッチングさせたり、遠いものをつなげたりすることで強みが宿るビジネスモデルを採用している(Web2.0型のビジネスモデルの多くがこれに該当する)。こうしたビジネスモデルは、コールドスタート問題を解消することが欠かせない。

だが、そこに対する対策が打てずに、スケールできないスタートアップが多い。

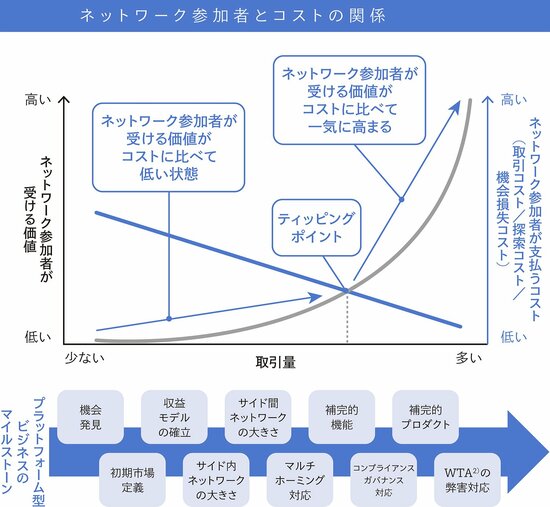

上図を見ていただきたい。取引量が少ない最初の段階では、いわゆるネットワーク参加者が支払うコストが高い状態から始まる。初期の頃は、需要者がこのネットワーク上で、自分のニーズに合う供給者を探そうとしても見つかる可能性は高くない。また良さそうな供給者が見つかったとしても、その供給者に対するレビューが少ない場合が多いので、「本当に信頼していいのか?」という疑問が浮かんでくる(つまり、情報の非対称性が強く、取引コストが高い状態)。

一方、供給者もここに出品するとなると、ある程度のコミットメントが求められるので、在庫や労力といったリソースを確保する必要がある。結果として、機会損失コスト(別の場所にリソースを投下していたら得られるであろう利益を放棄すること)が発生してしまう。

現在は何百万点と商品があり、欲しいものを容易に見つけることができるメルカリを思い浮かべてほしい。今はこのような状態だが、メルカリの創業当初は、供給者側にしろ、需要者側にしろ、最初に参加したユーザーにとって価値が全くないアプリだっただろう。

出品する側にしても顧客がいないので価値がない(売れない)。購入側にしても、商品が並んでいないのでアクセスしても全くメリットが見出せない(買えない)からだ。

コールドスタート問題を解消する7つの戦略

このジレンマを解消するために、純粋にお金をばらまきユーザーを獲得するケースも散見される。しかし、スタートアップの場合は、それをするにはリソースが限られている場合が多い。

また、ただ単なる「ばらまき」は思考停止状態に陥り、もしうまくいかなかった時に、他の施策が何も思い浮かばない状況に陥る。

そんな状況を打開するための戦略がある。フォローザラビット、便乗、種まき、看板、生産者エバンジェリスト、招待、アトミックネットワークの7つである。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。